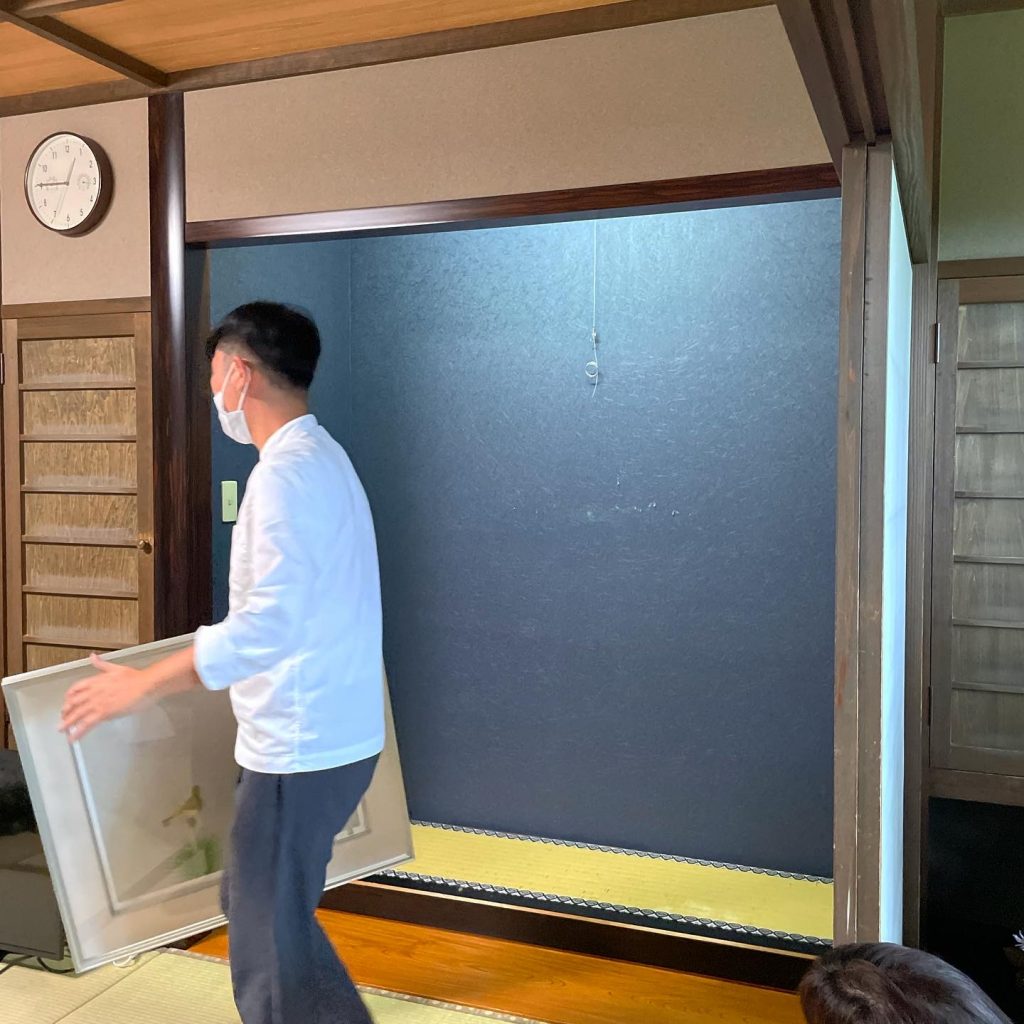

これまで能楽塾は寿心亭・野田市兵衛商店さんにて開催していましたが、

今回からオフィスエムサロンにて開催することにいたしました。

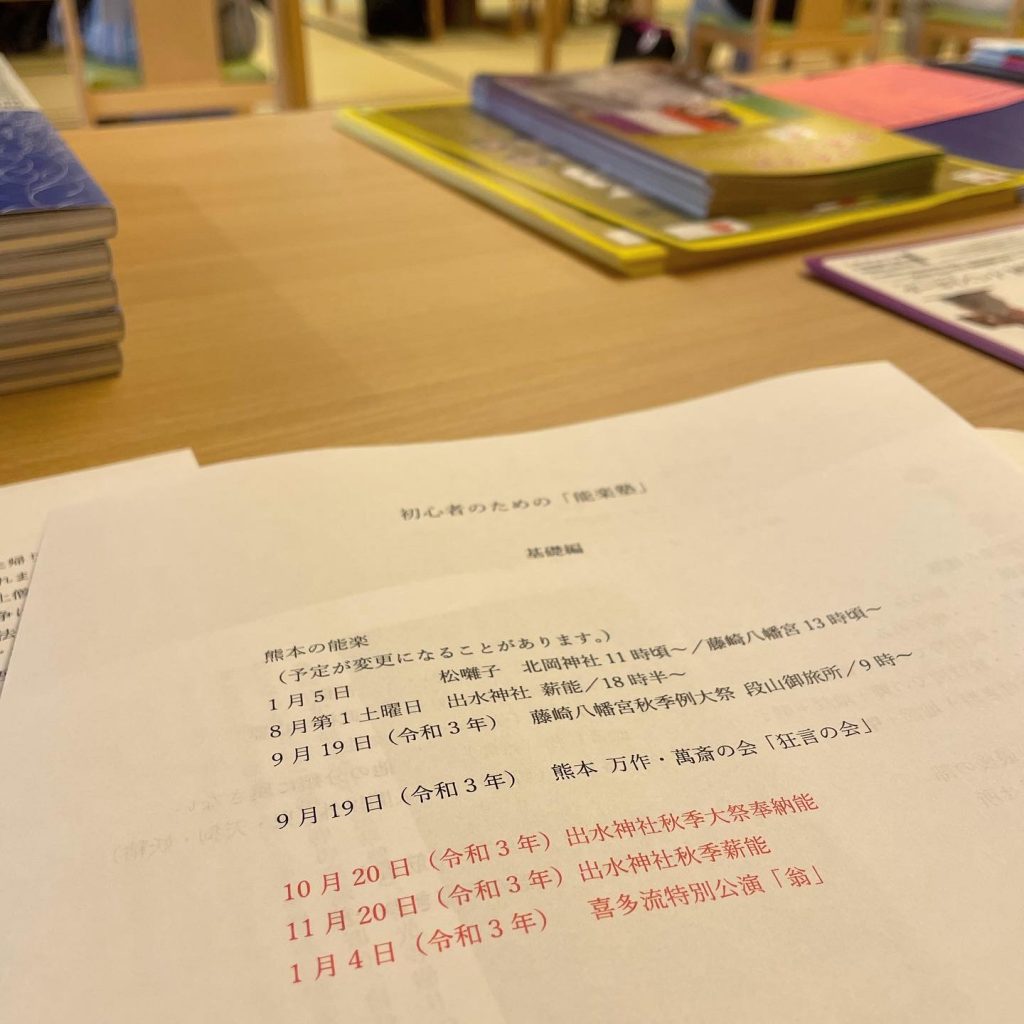

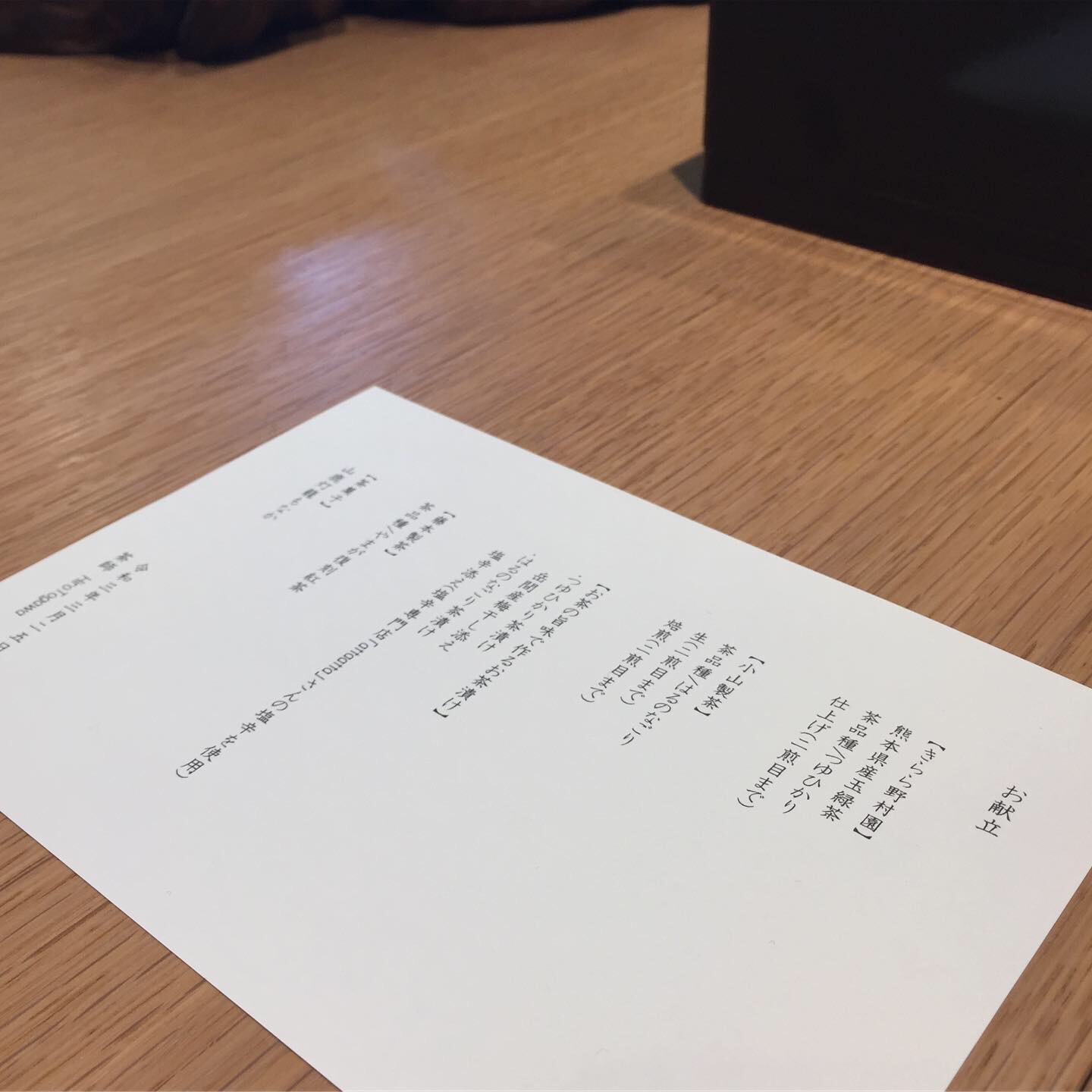

当日は出水神社薪能の日でしたので薪能の演目と、

9月に開催される藤崎八幡宮秋例大祭「能奉納」の演目について解説いたしました。

藤崎八幡宮秋例大祭「能奉納」では能の正式な上演形式

五番立(ごばんだて)

で執り行われるので、

その番組を元に具体的に五番立について詳しく勉強をしました。

「初心者のための能楽塾」のお申込はこちらより。

これまで能楽塾は寿心亭・野田市兵衛商店さんにて開催していましたが、

今回からオフィスエムサロンにて開催することにいたしました。

当日は出水神社薪能の日でしたので薪能の演目と、

9月に開催される藤崎八幡宮秋例大祭「能奉納」の演目について解説いたしました。

藤崎八幡宮秋例大祭「能奉納」では能の正式な上演形式

五番立(ごばんだて)

で執り行われるので、

その番組を元に具体的に五番立について詳しく勉強をしました。

「初心者のための能楽塾」のお申込はこちらより。

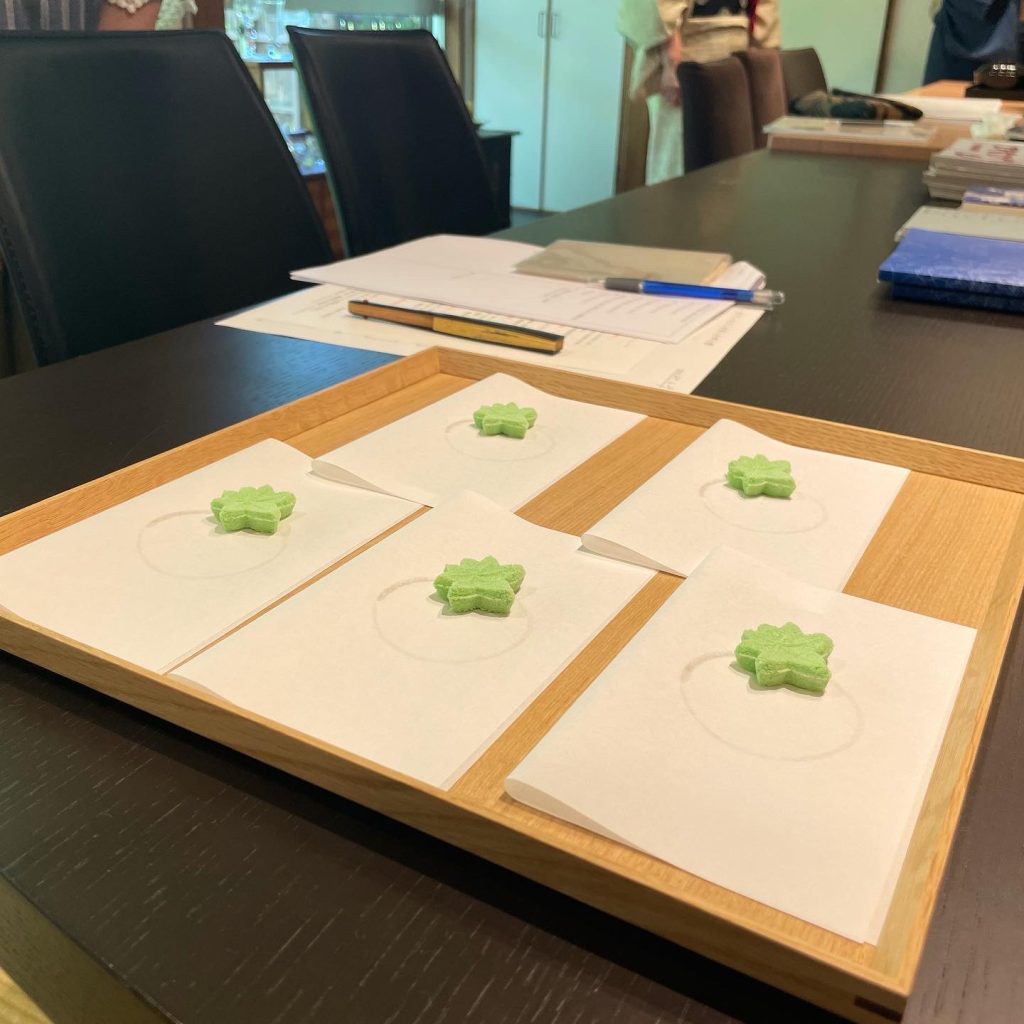

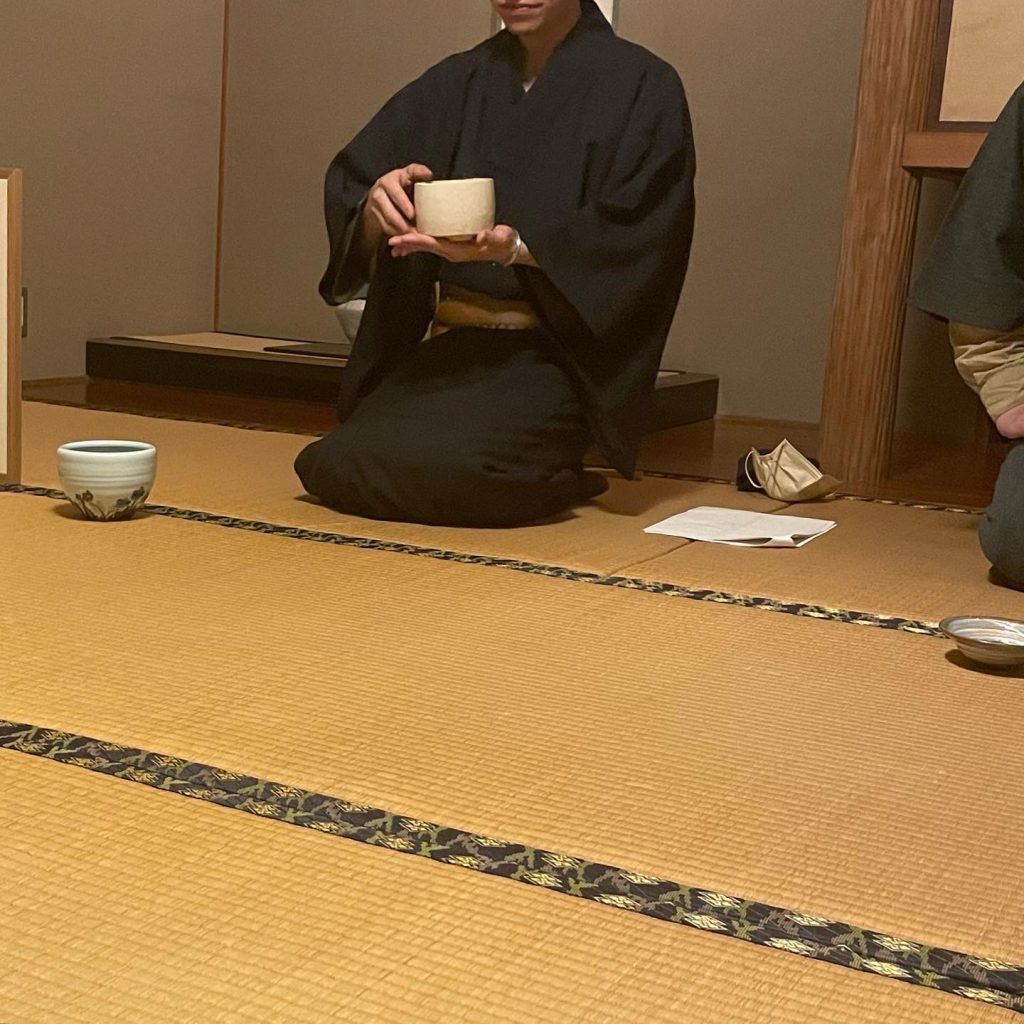

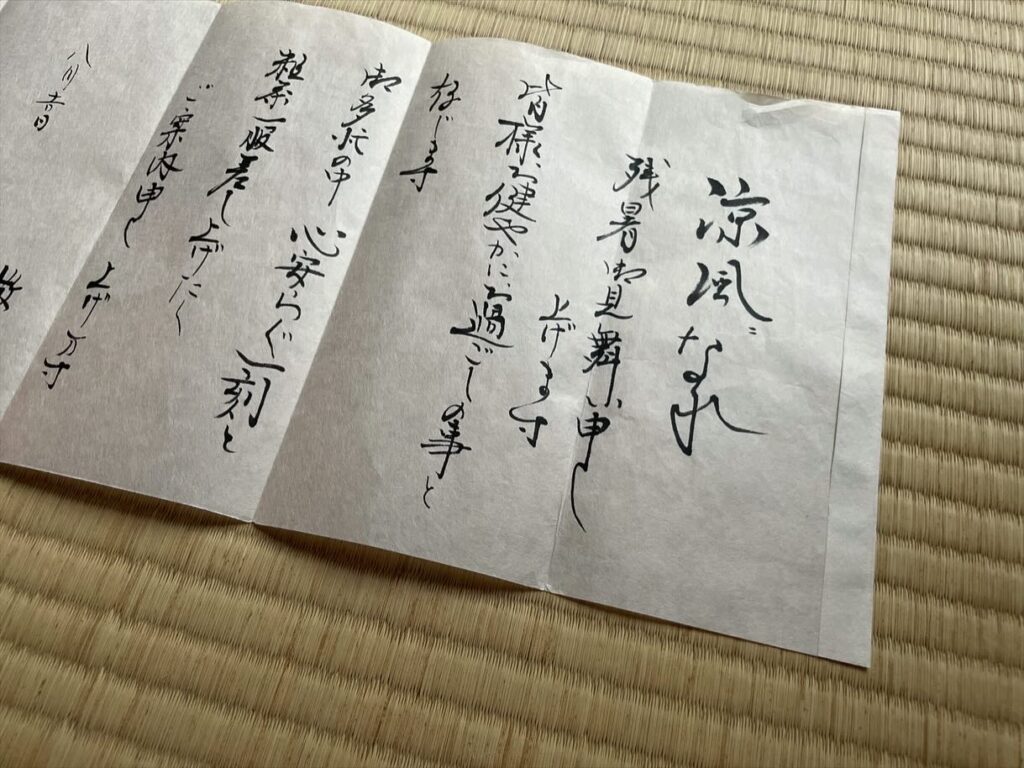

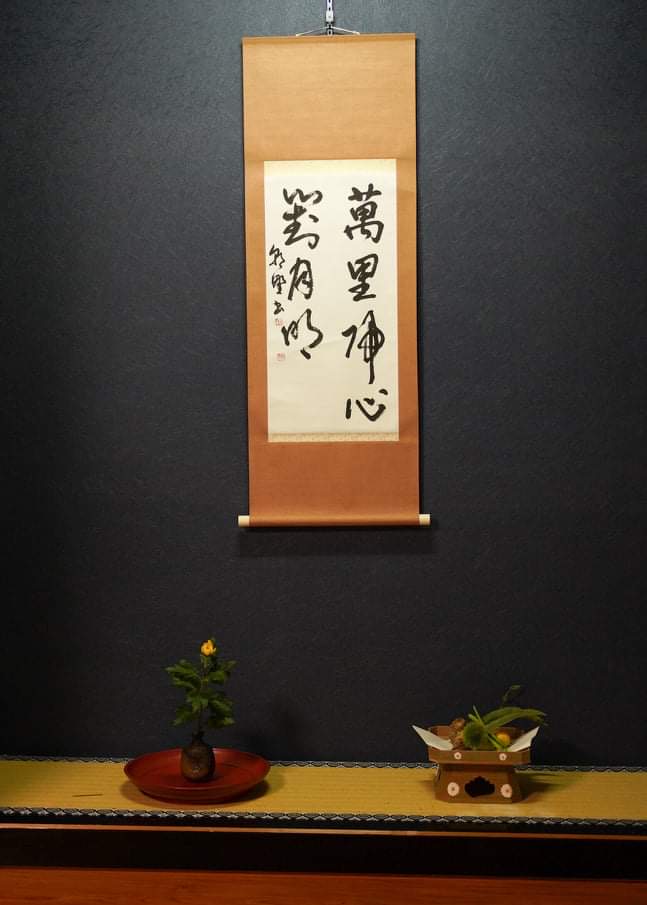

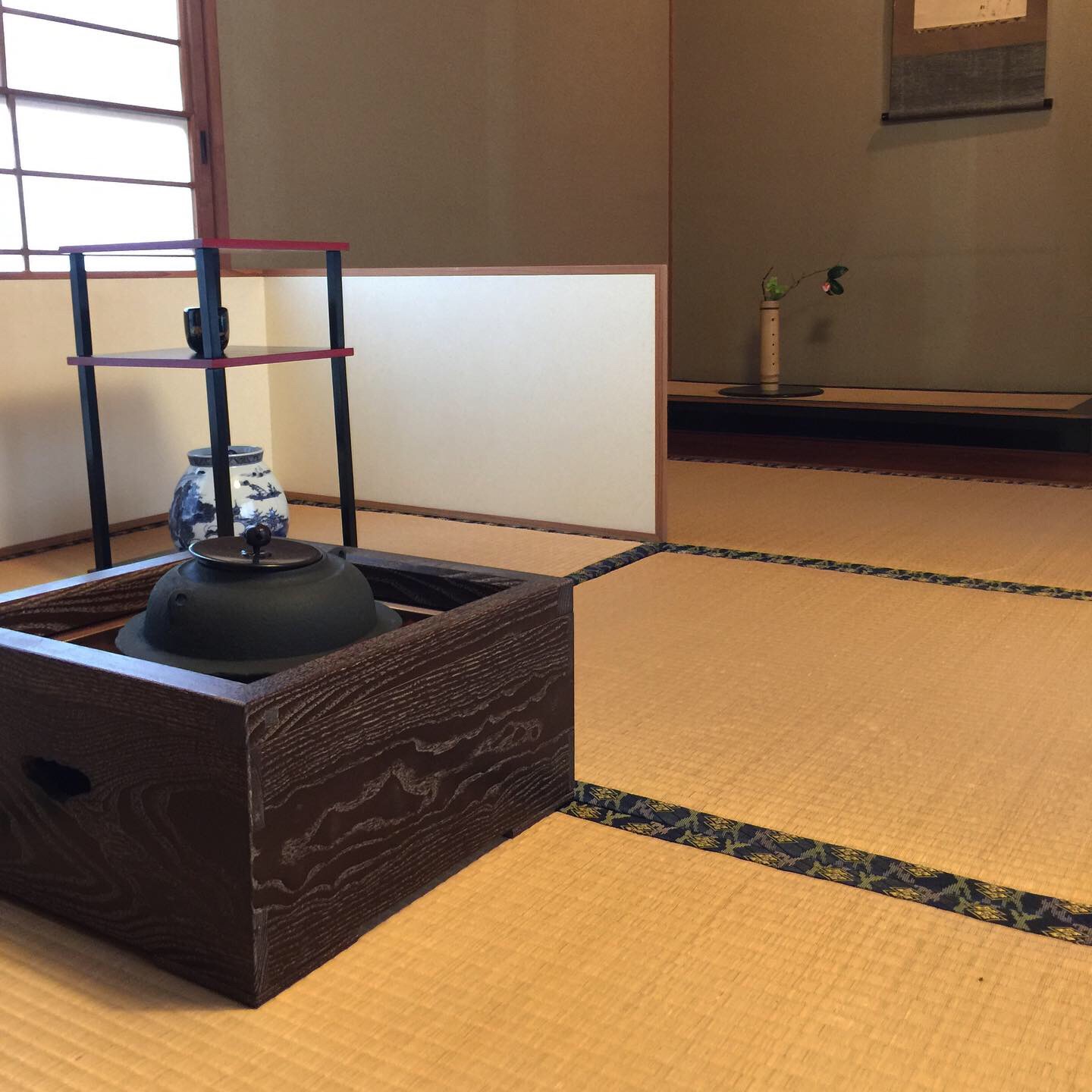

令和3年も参加させていただいた『七夕茶会』に今年もお邪魔いたしました。

会場は昨年同様、

能楽塾でお世話になっている寿心亭でした。

今回は武者小路千家の木津宗匠が釜をかけられました。

待合には七夕にちなんだお道具が並べられ、

茶会の時間まで丁寧に説明くださいました。

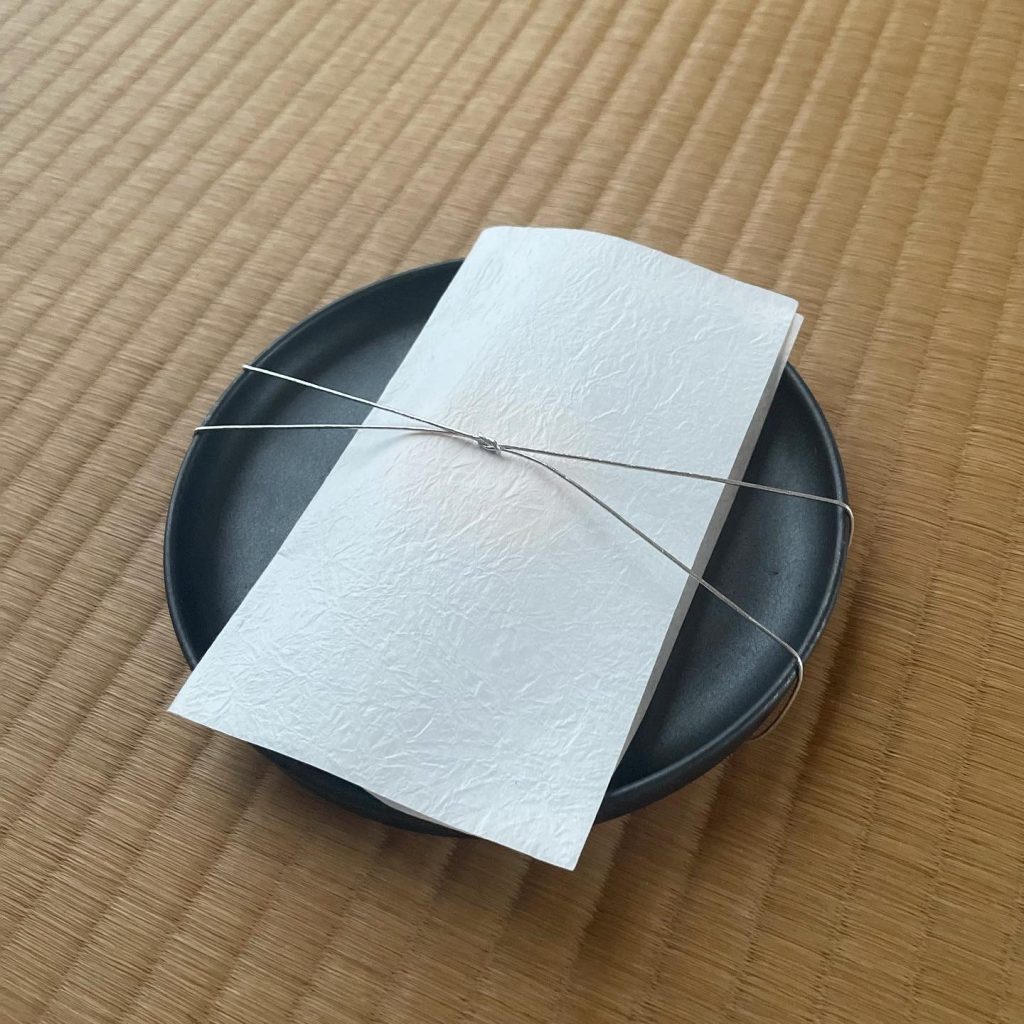

お菓子は京都より

御製 亀屋伊織

銘 千世の数 糸巻

次回のシリーズ・お茶会へ行ってみようは

オフィスエム主催『秋の開運招福茶会』です。

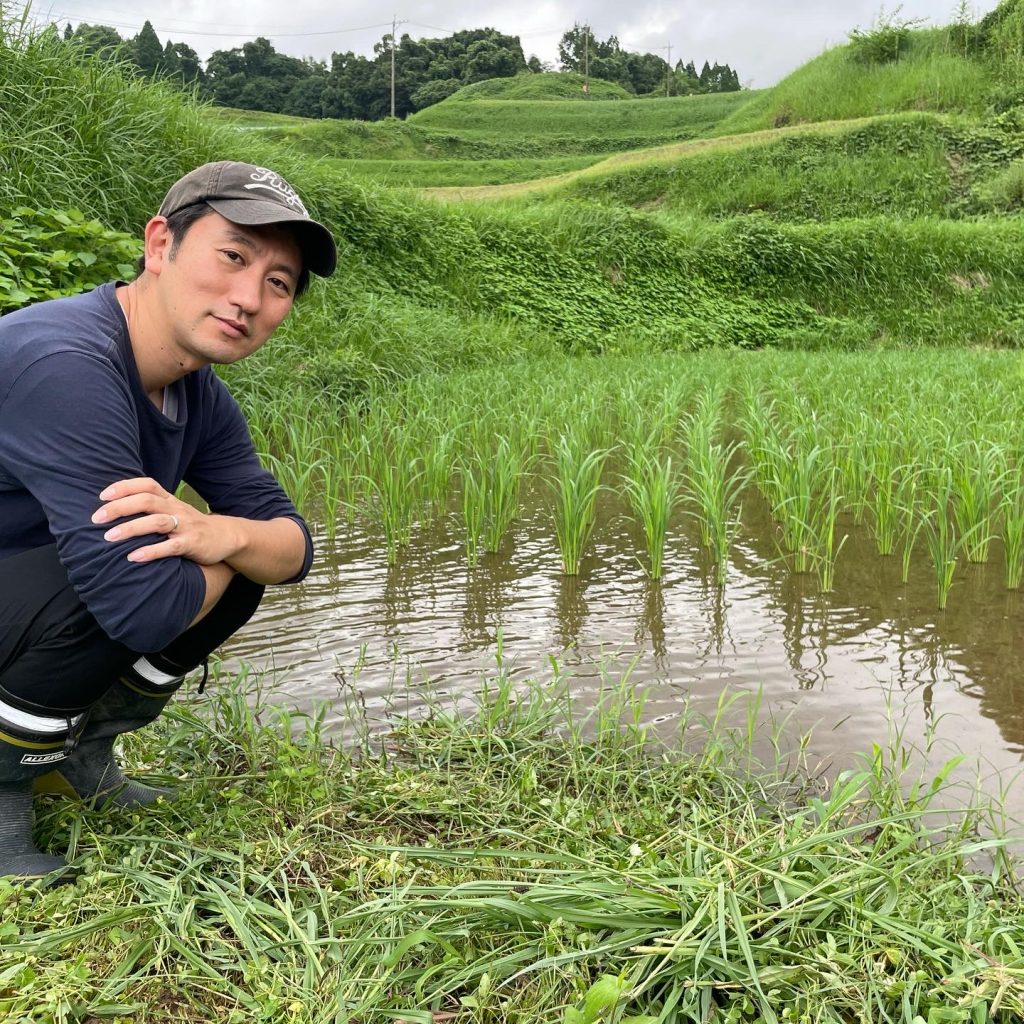

無事に成長していました!!

ここからもっと根がしっかりしていくと、

分けつし、大きく増えていくそうです。

田植えが終わると周りの草刈が収穫まで続きます。

もう1つ大切なことが田んぼの水の管理です。

雨が多く降る時などは、

水を減らしておかないと溢れて土手が崩れたり大変なことになります。

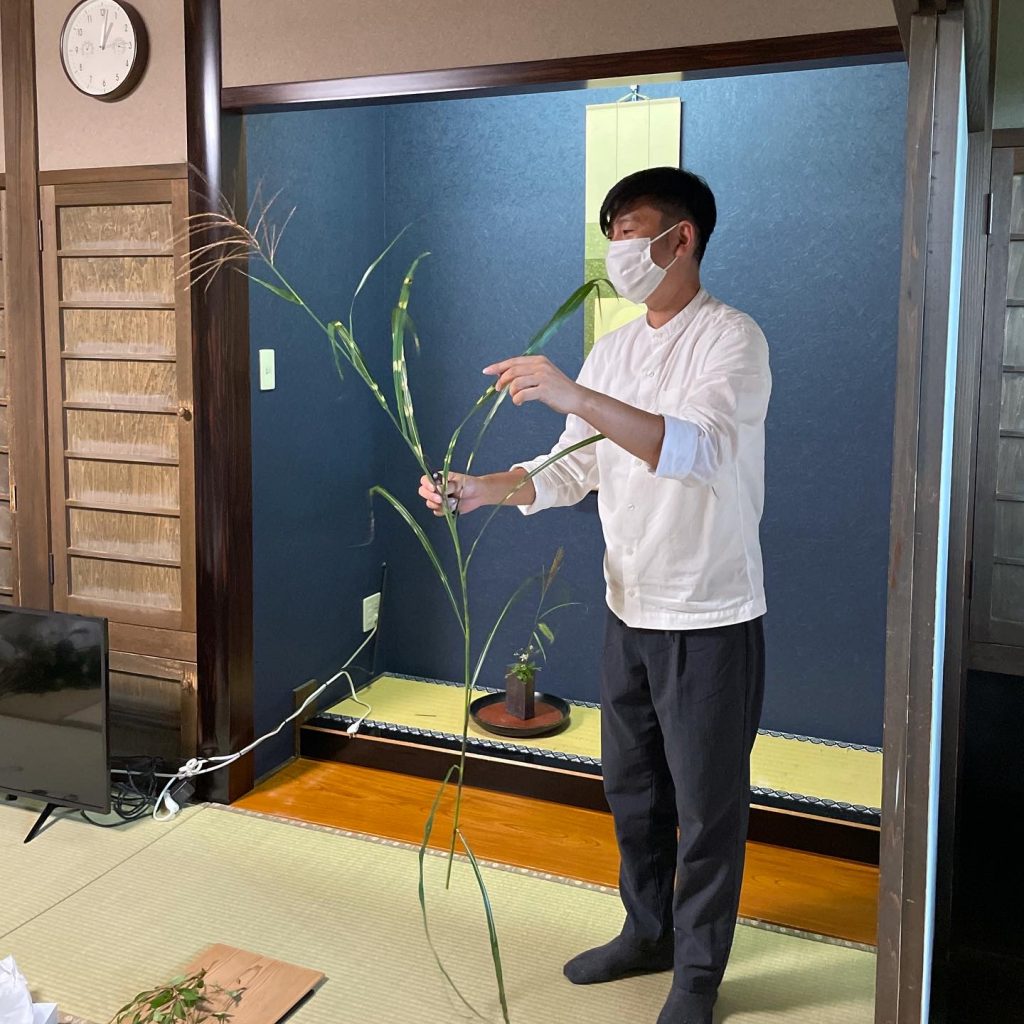

田植えで余った苗が端で成長していたので室礼用にいただきました。

何も持って帰る物を用意していなかったので、

傘を開いて器変わりにしました。

夏の室礼として、

長盆に石を置いて川に見立て、

早苗と蟹の置物を合わせて、

夏の情景を表現しました。

さらに西瓜の絵があると、

夏休みに田舎に帰省した家族が外遊びしている様子を何となく想像しませんか?

今回は既に草刈がされていてお手伝いをすることがなっかたので、

近所で鶏の平飼いをされている農家さんのところへお邪魔しました。

産みたての卵をいただきました。

まだ温かいです!!

菊池では8のつく日に無農薬の農家さんの朝市が開かれており、

そこでこの卵も販売されています。

ひとしずく朝市

https://www.instagram.com/hitoshizuku.kikuchi/

次回の農業体験は8月末です。

これから夏本番、

日照りや台風が気になる季節。

災害などありませんように。

関連イベント

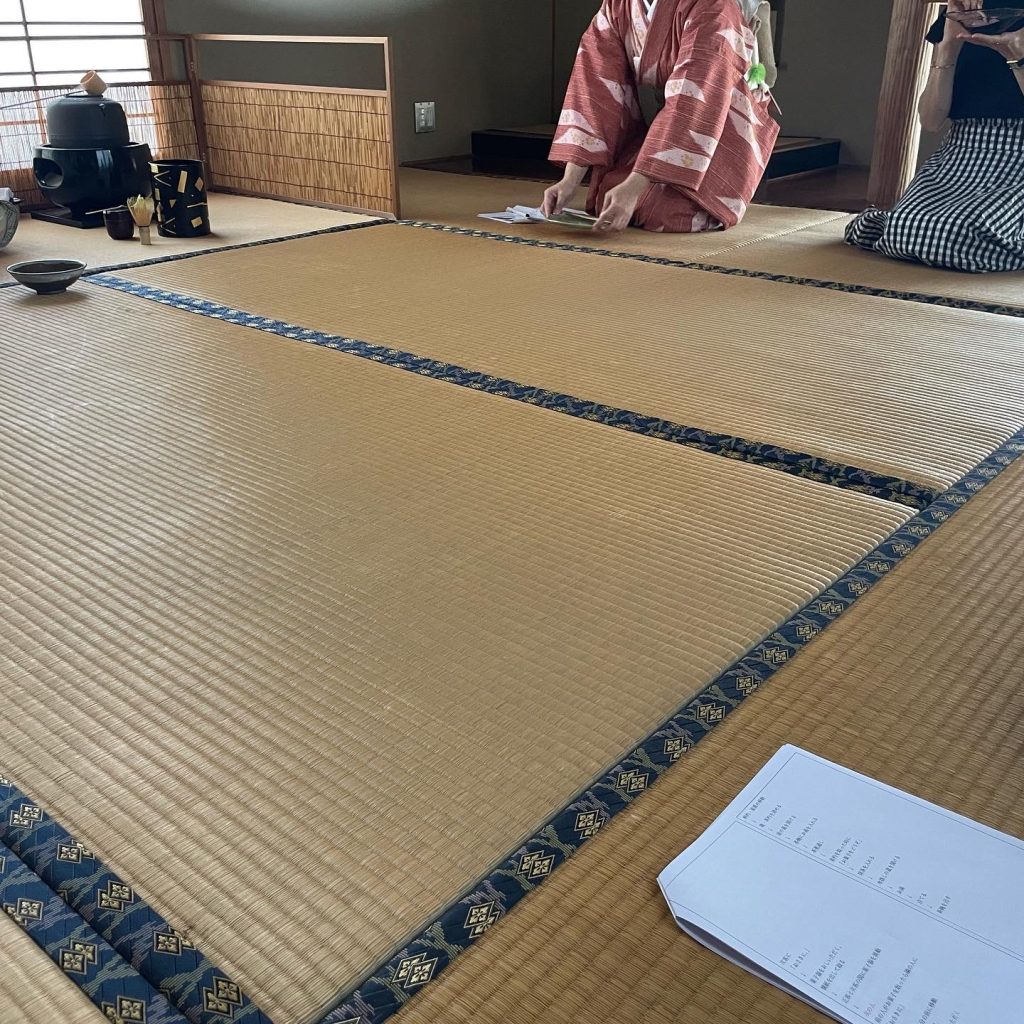

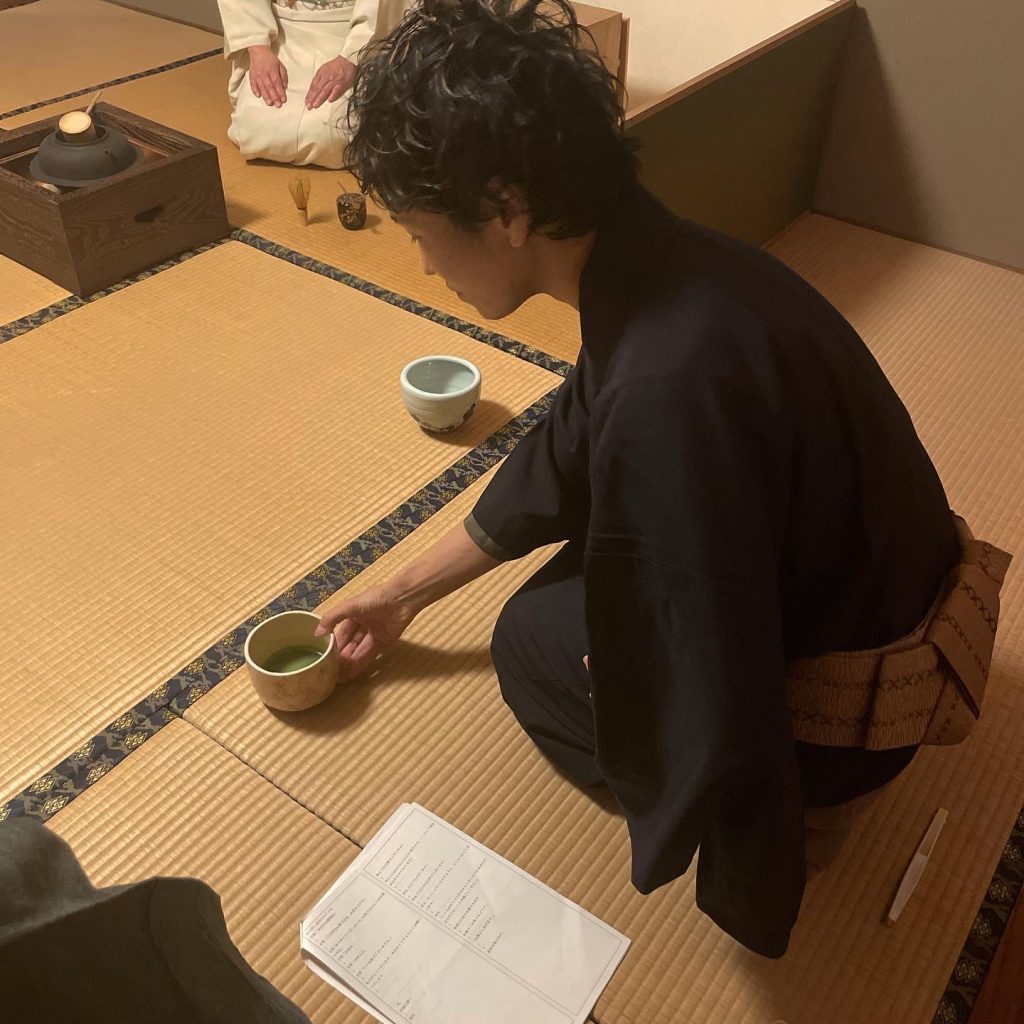

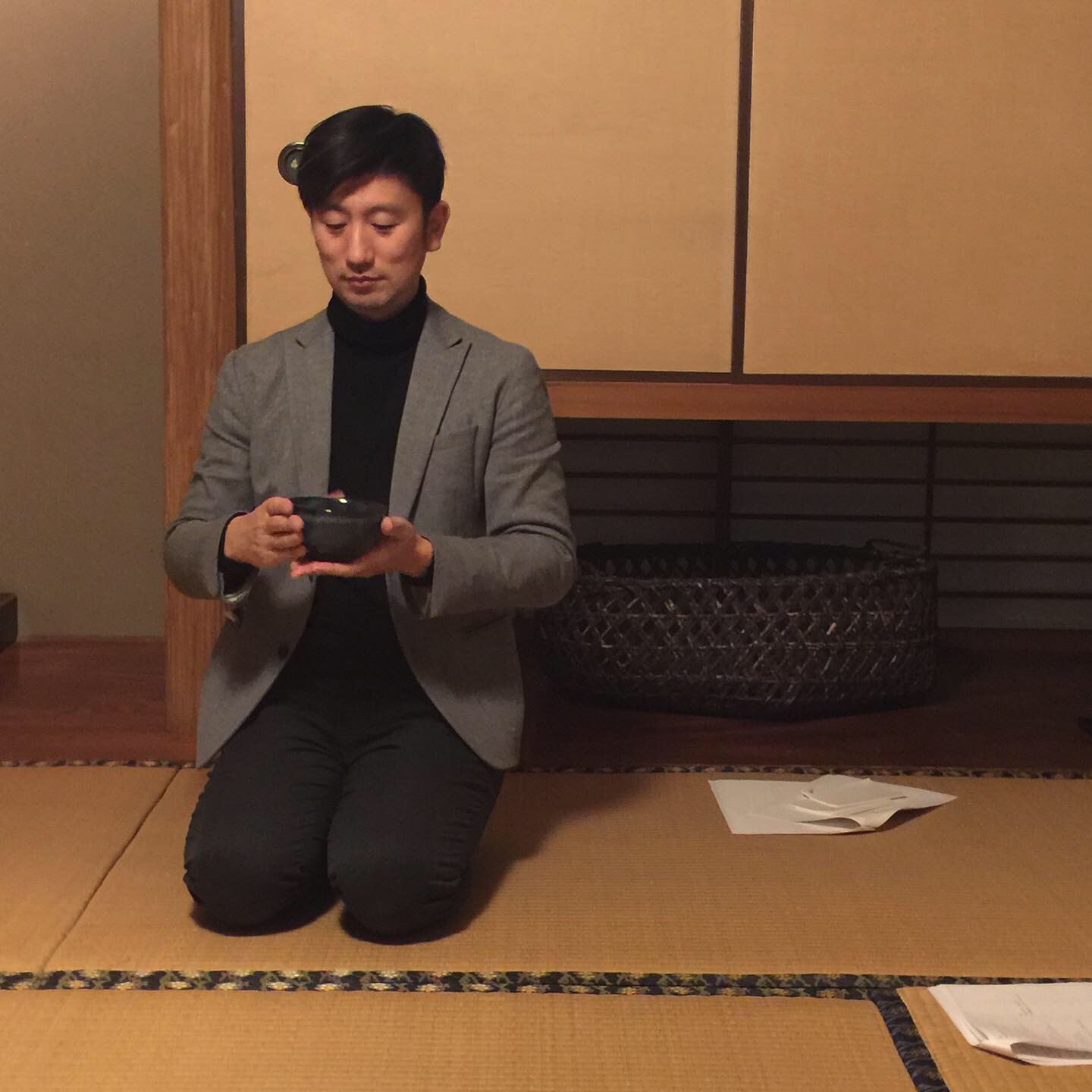

令和4年7月の「茶道教室」を開催しました。

夏の盛り、京都の亀屋克則の「浜土産」(はまづと)が今月のお菓子でした。

蛤の中に琥珀色のゼリーとアクセントに浜納豆が熱い夏にピッタリのお菓子でした。

5月の陶芸体験で絵付け体験をした器ができたので、菓子器としてお披露目しました。

陶芸体験について

蛤の蓋をスプーンにして!!

浴衣でお稽古

「着物で茶道教室」で背の高い男性2名がお着物デビューしました。

美味しくお茶も点てられるようになりました!!

お干菓子は京都末冨「京ふうせん」。

「茶道教室」のお申込はこちらより。

茶道具の購入はこちらより。

https://shop.officeemu.jp/view/item/000000000085

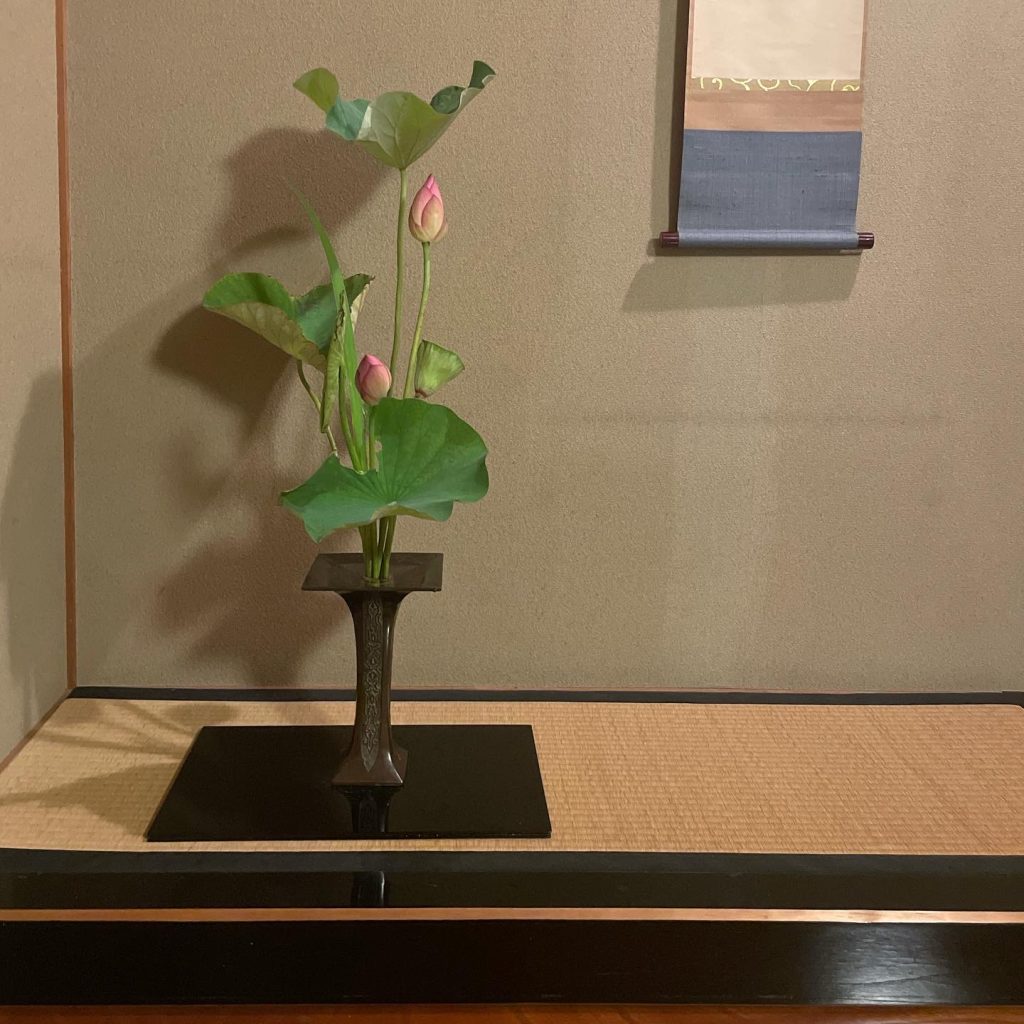

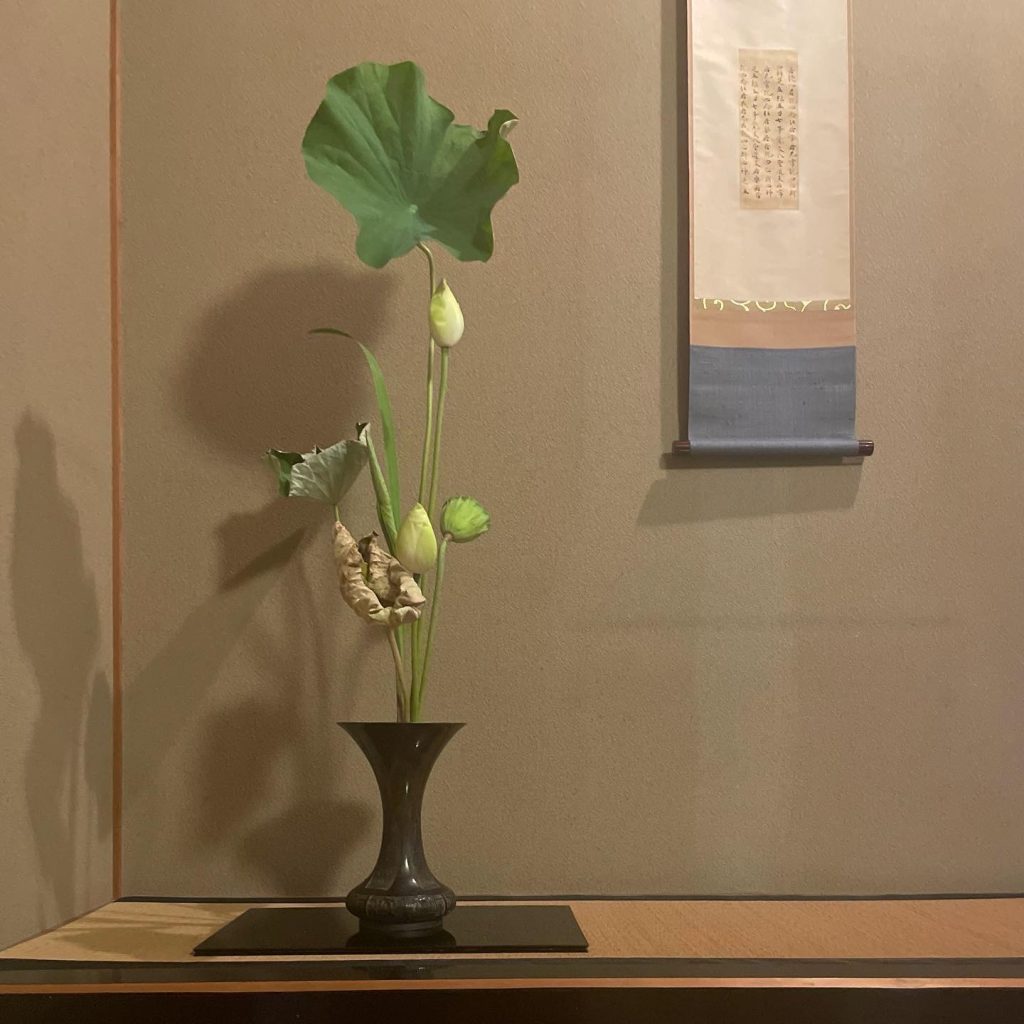

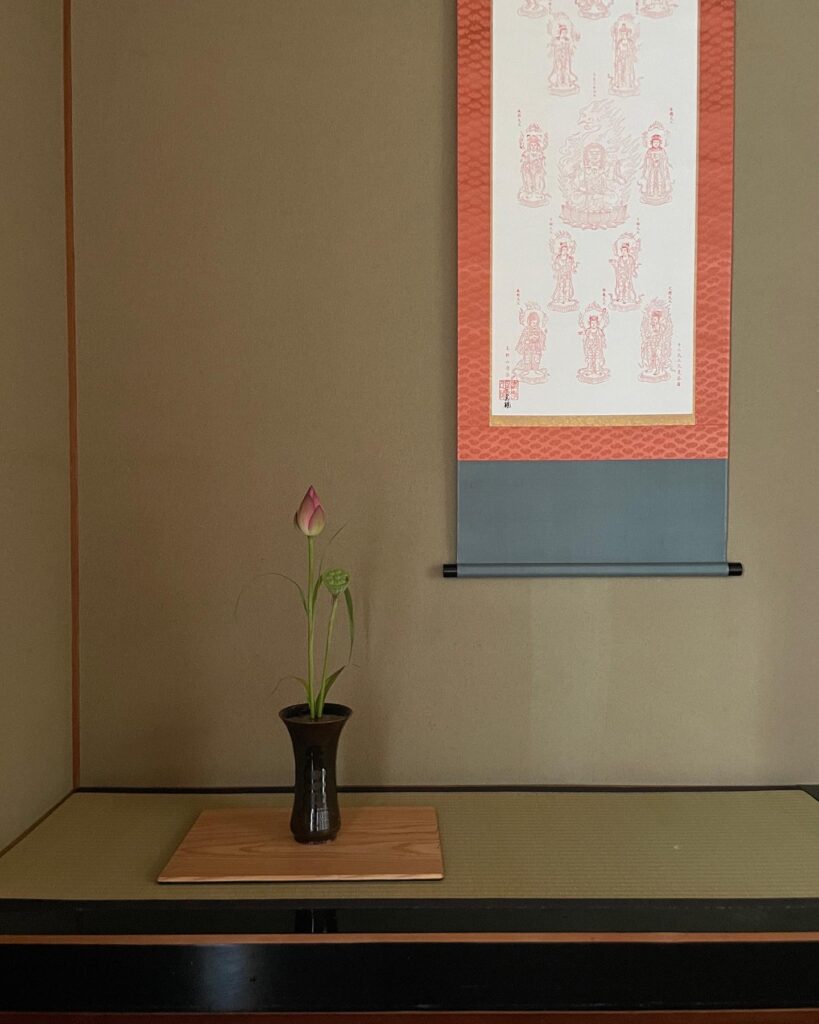

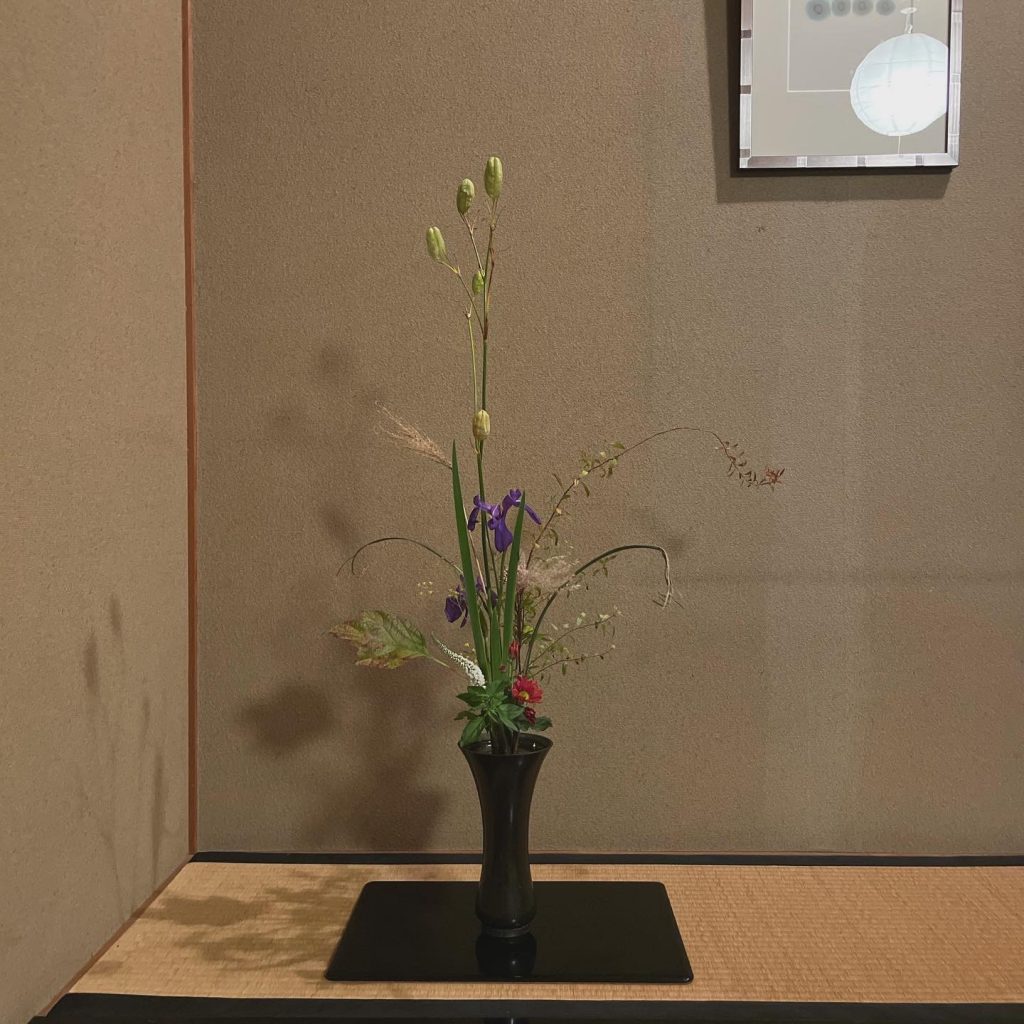

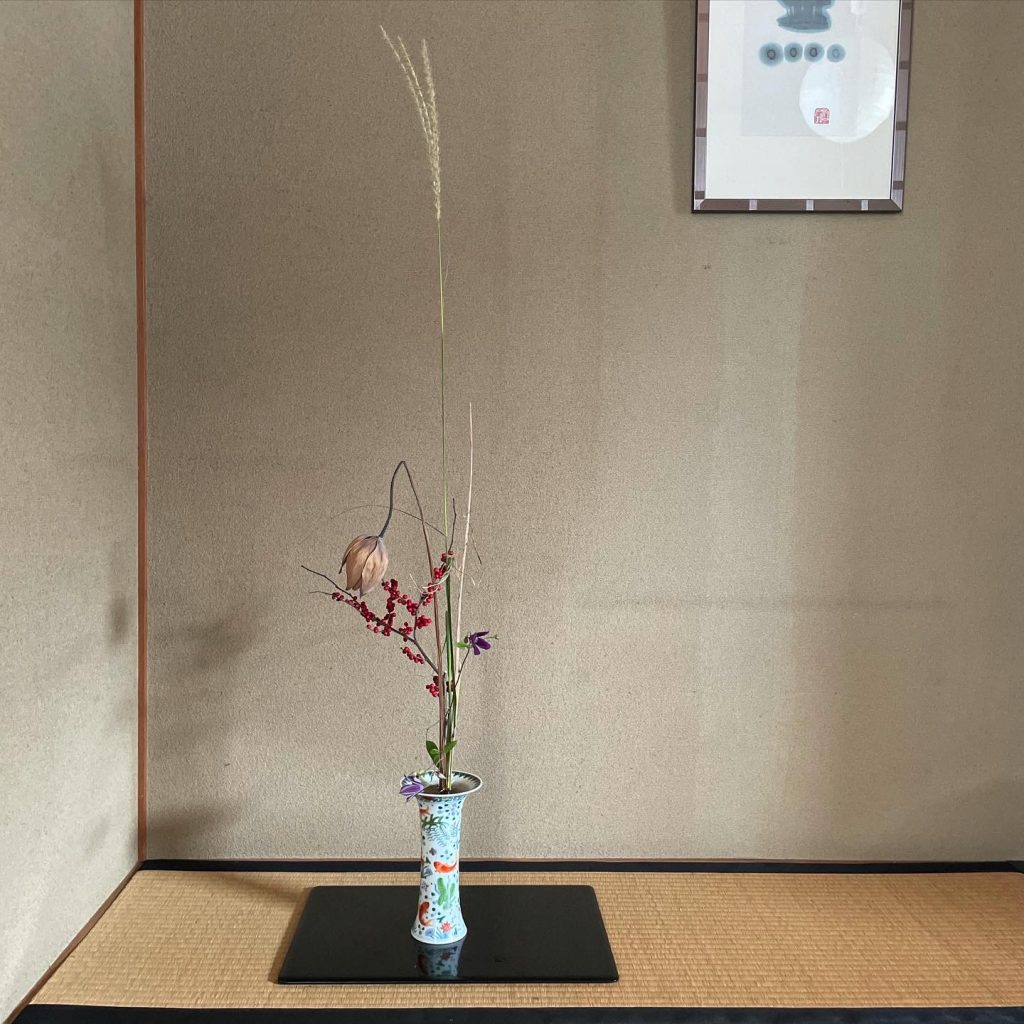

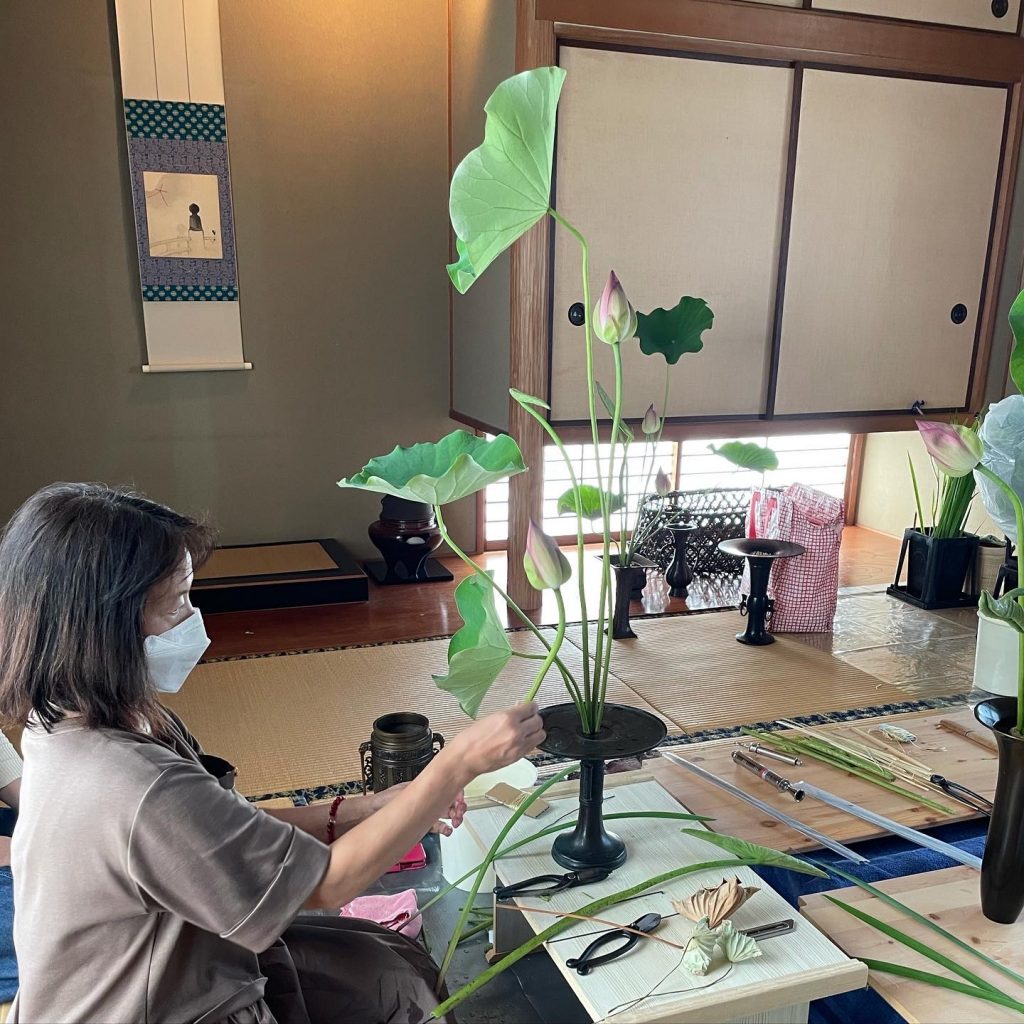

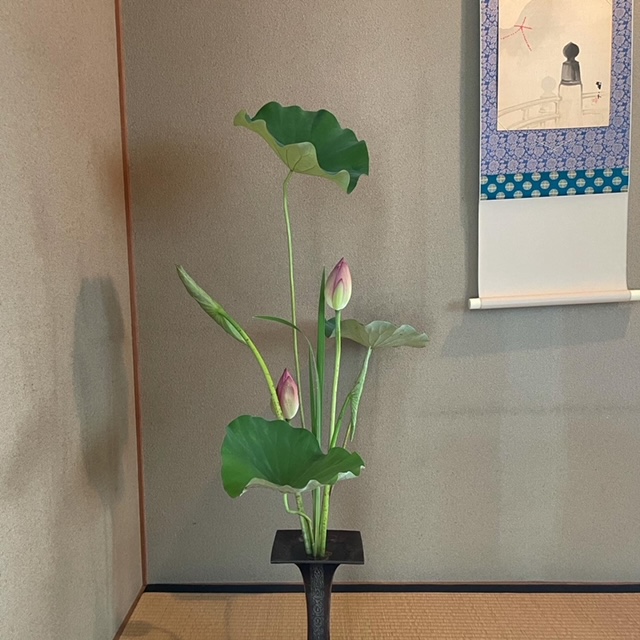

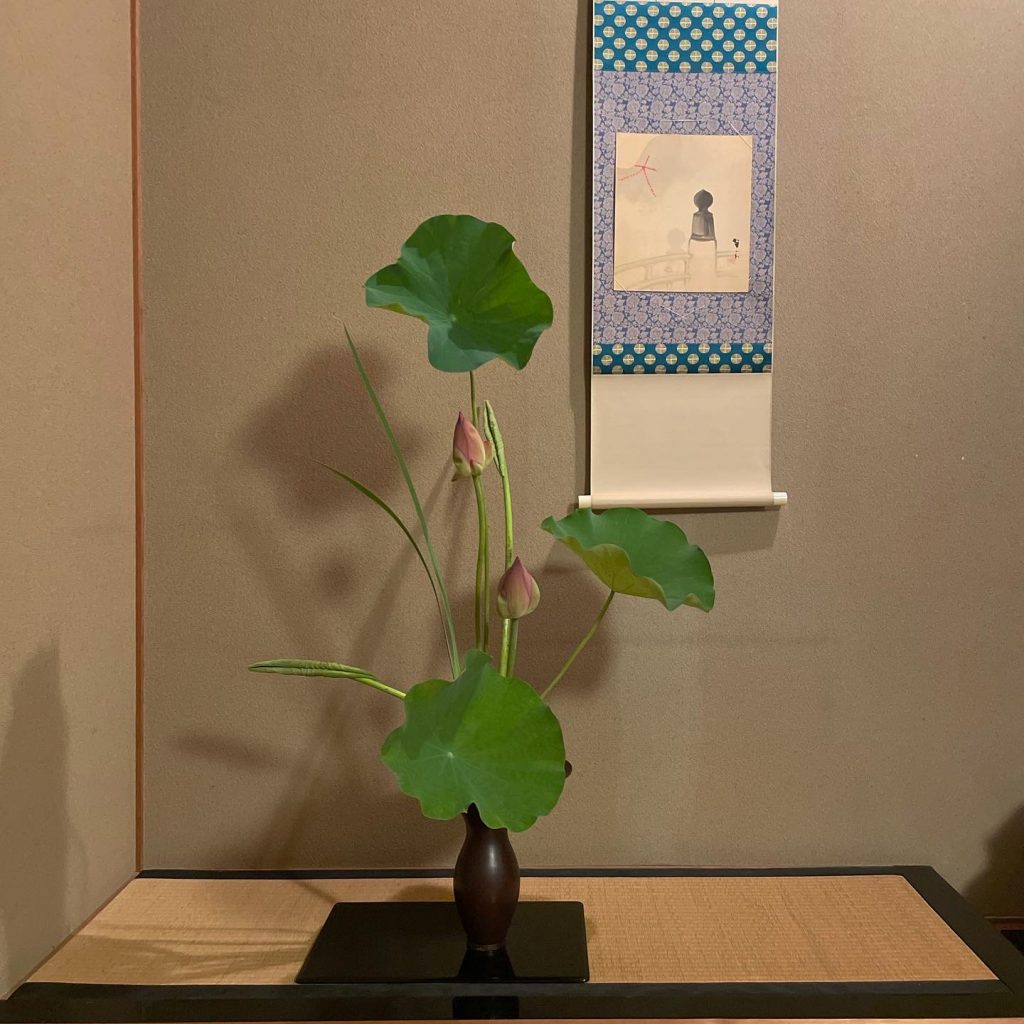

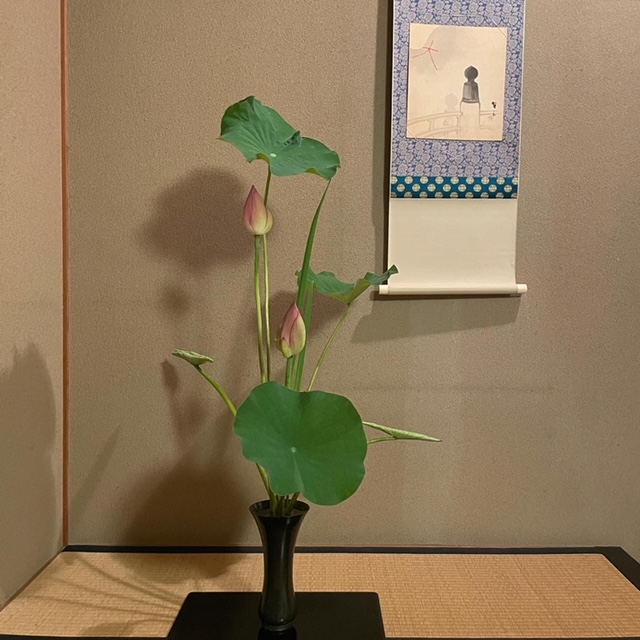

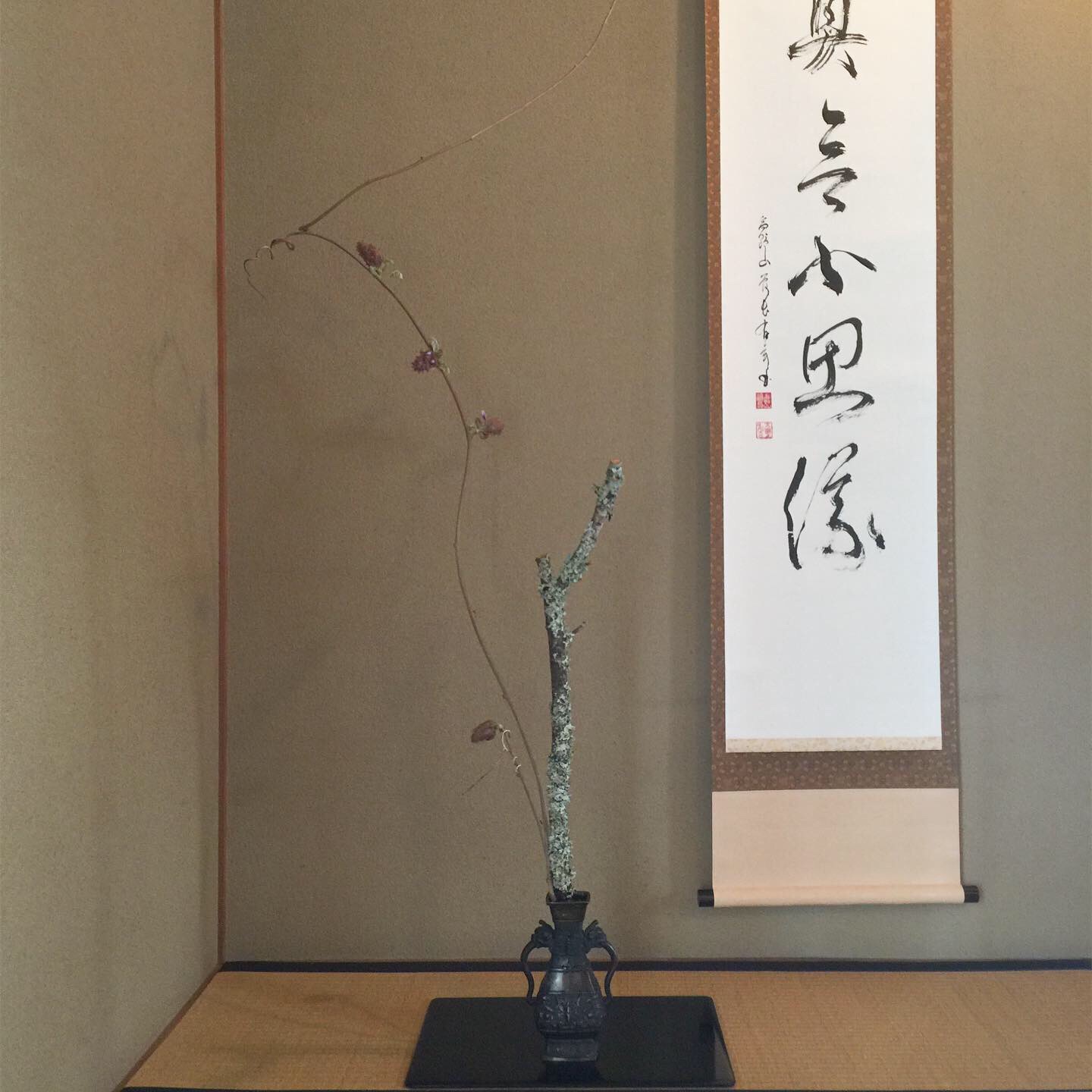

今年は白蓮を柴田先生がご用意くださいました。

夏の暑い日でしたが、涼やかな『たてはな』がいけられました。

アクセントに残花の菖蒲をあわせました。

それでは、生徒さんの作品を一部ご紹介いたします。

参加者の中にハーブティーの先生がいらっしゃり、蓮茶を淹れてくださいました。

しっとりとして、甘みのあるはじめて体験する味でした。

お湯を入れると色が変わります。

最後は裏返して数分蒸らして完成です。

次回のお稽古のお申込はこちらより。

たてはなの花器のご購入はこちらより。

https://shop.officeemu.jp/view/category/vase

令和4年6月の茶道教室を開催しました。

今月のお菓子は葛を使って涼を演出。

御製 たちばな

銘 水牡丹

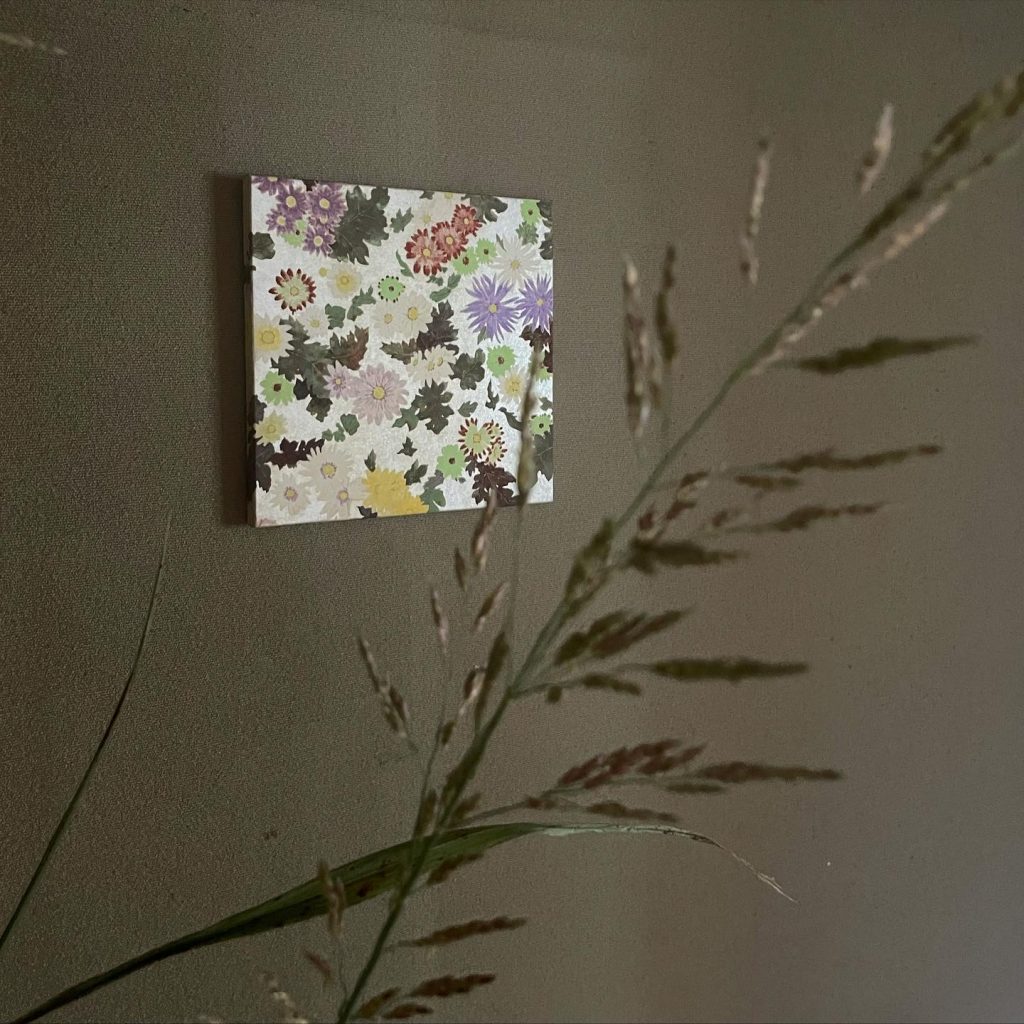

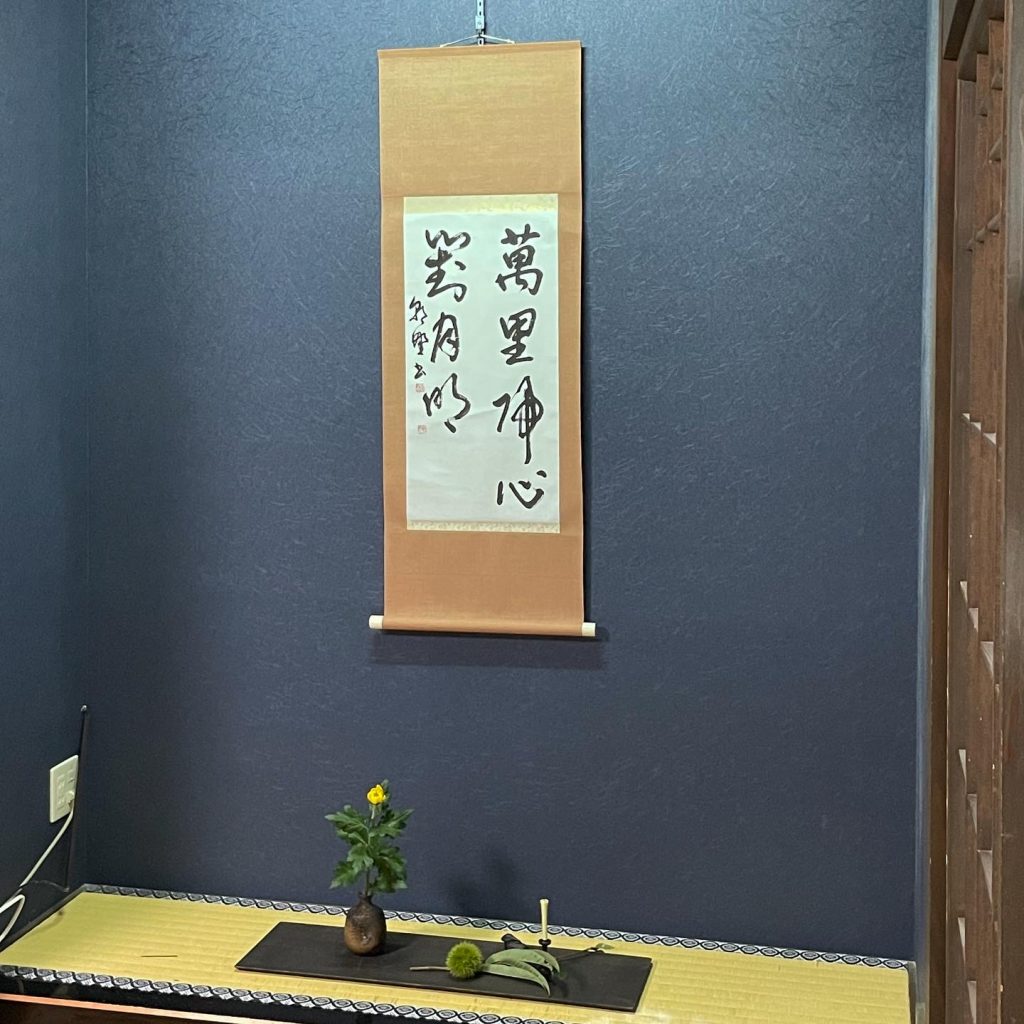

床間のお花は、、、

河原撫子、虎の尾、半夏生、糸芒

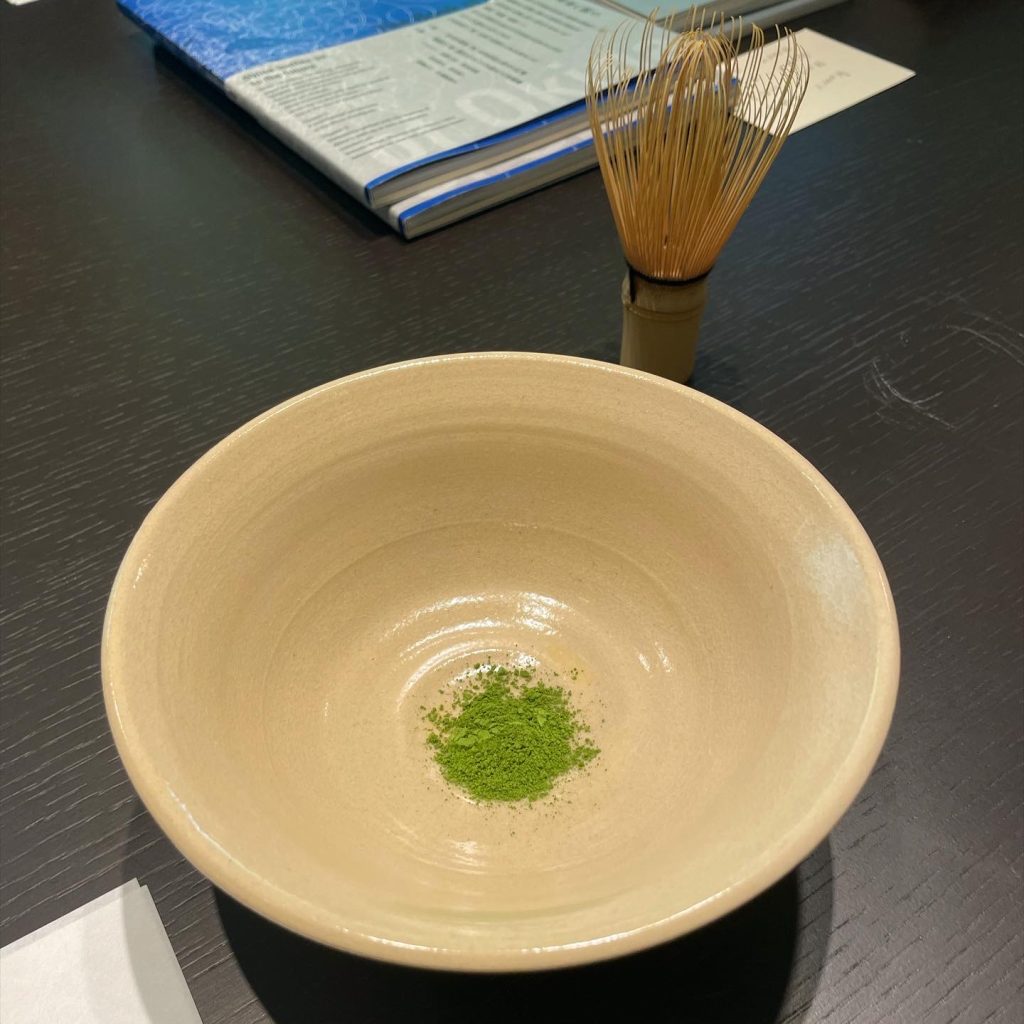

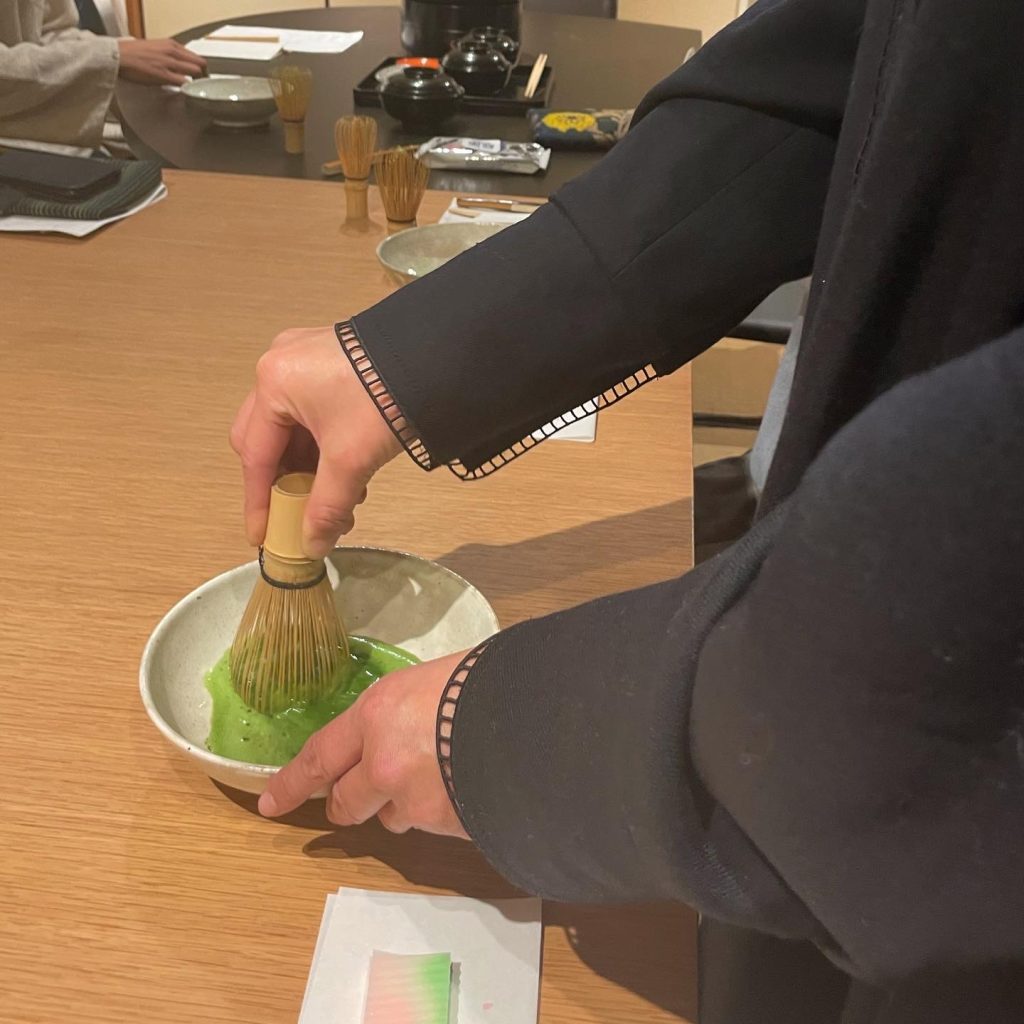

抹茶を点てる練習

干菓子も「たちばな」さんの「青楓」でした。

教室の風景

「茶道教室」のお申込はこちらより。

茶道具の購入はこちらより。

https://shop.officeemu.jp/view/item/000000000085

昨年に引き続き今年も菊池で農業体験をさせていただけることになりました。

前回は一人で参加でしたが、

今年の稲刈りはできたらイベントとして皆さんと一緒にやれるといいなと思っています。

ゴールデンウィークも明け梅雨入りの少し前の6月、

少し前に発芽させておいた苗を植えていきます。

稲の品類は日本の原種「旭1号」です。

五番の目に印がつけられており、

そこに1本ずつ手植えをしていきます。

丁寧に手植えされた苗たち。

これからちゃんと成長してくれるか心配になってしまします、、、

田植え完了です。

土に足をもっていかれるので、

翌日は筋肉痛になりました。

農家さんは凄いです。

菊池は渓谷があり、

ここは上流なので水が豊富にあります。

水が冷たいので足をつけたらヒンヤリして気持ちがいいです。

次回は7月末にうかがう予定です。

苗の成長が楽しみです。

次回のブログをお楽しみに!!

関連イベント

関連ブログ

「たてはな教室」の講師担当の柴田ゆかり先生による『ハーブの花束作り』を

あそ統合医療研究のワークショップとして開催いたしました。

会場には様々な種類のハーブが用意されました。

最初に柴田先生が花束の作り方を説明をした後に

参加者の皆さんご自身でハーブを束ねていただきました。

ハーブの香りが教室に広がり心と体がリラックス。

花束ができたらラッピングです。

ブルーのワックスペーパーが爽やかさを演出。

教室が終わったら柴田先生とお茶の時間です。

手作りの和菓子とミントの水出し茶をご用意しました。

次回は12月に「クリスマスのスワッグ作り」を予定しています。

詳細はブログにてお知らせいたします。

針葉樹の香りも是非お楽しみください。

あそ統合医療研究について

オフィスエムでは、出張講座・イベントをコーディネートいたします。

団体・会社の研修会やイベントをご検討の方はこちらをご覧ください。

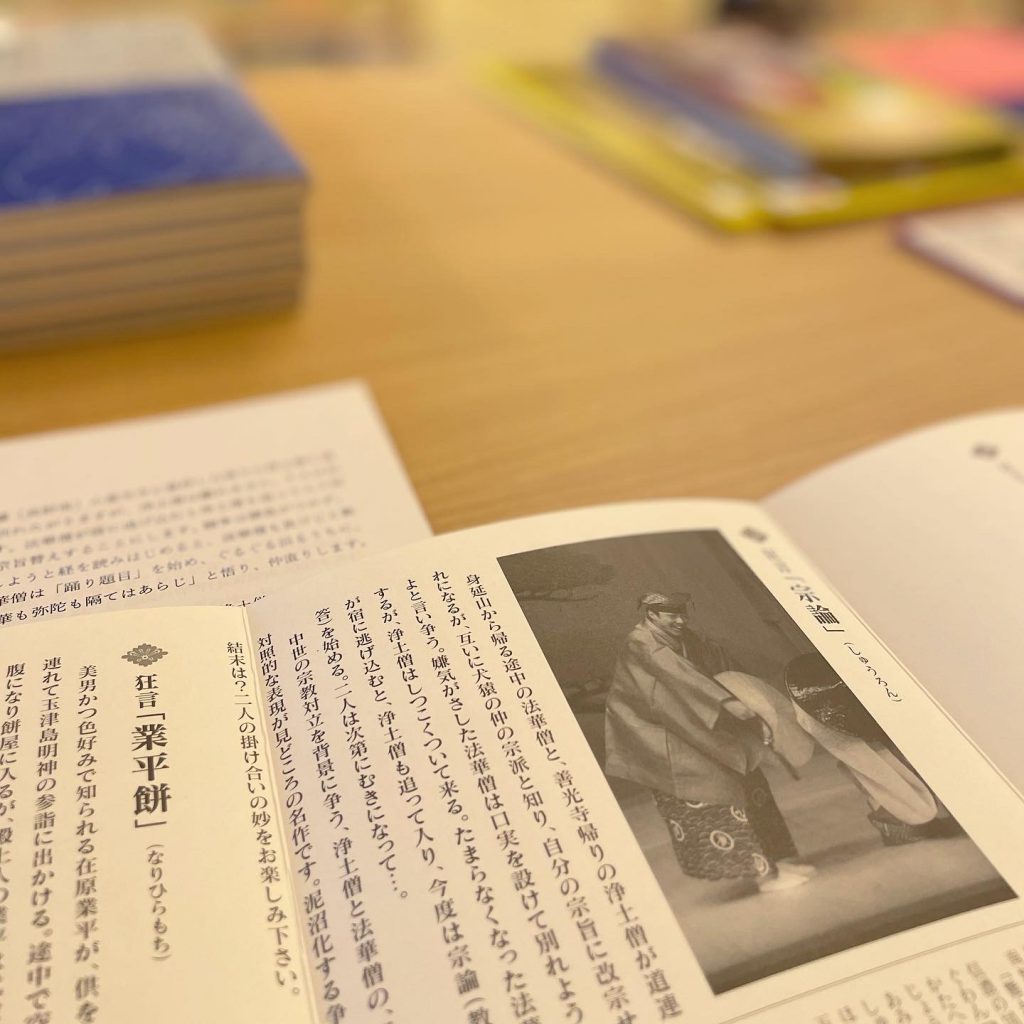

今回は7月17日に開催される野村萬斎さん出演狂言の会@熊本の演目について飯冨先生が解説いたしました。

この講演には飯冨先生も出演されますので、お囃子についても色々とお話くださいました。

皆さんしっかり勉強されて当日が楽しみとおっしゃっていました。

毎回お楽しみの小鼓の実演。

近くで聞くと迫力があります!!

寿心亭にて。

野田市兵衛商店さんにて。

次回は出水神社「薪能」(8月6日)、藤崎八幡宮秋例大祭「能奉納」(9月19日)についての事前勉強会です。

お申込はこちらより。

シリーズ「お茶会に行ってみよう」

今回は、表千家月釜にお邪魔いたしました。

会場は白川公園(熊本市中央区)のお茶室。

中の様子は非公開ですが、夏らしい趣向で楽しいお茶の時間でした。

お着物でお出かけをする場所として茶会はピッタリ。

思い思いのお洒落をして一緒に楽しみませんか?

関連イベント・教室

オフィスエムでは初心者の方でも安心してお茶会にいけるよう茶会に皆さんと一緒に行くイベントを企画しています。

お茶会に興味があるけど初心者で行けない方も安心して参加できますのでお気軽にご参加ください。

茶道教室 初級はお客様の作法をお勉強しています。

お茶会に行く前に教室に来られるとよりお茶会を楽しむことができます。

着付を覚えて茶会に行きませんか?

関連ブログ

熊本のオススメ、春と秋のお茶会をご紹介します。

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート。

茶室のお洒落

数寄屋袋/SUKI

https://shop.officeemu.jp/view/category/suki

まずは自分のために抹茶を点てることから始めませんか?

自宅でお抹茶一式セット 13,200円

茶道具の購入はコチラより。

https://shop.officeemu.jp/view/category/tea

関連ブログ

令和4年5月の茶道教室を開催しました。

今月の床の間の花は『大山蓮華』(オオヤマレンゲ)でした。

新緑の葉と、純白の花は初夏の風情を感じさせてくれました。

お楽しみのお菓子も初夏らしい趣向でした。

御製 たちばな製

銘 新緑、花菖蒲

「茶道教室」のお申込みはこちらより

茶道具の購入はこちらより

https://shop.officeemu.jp/view/item/000000000085

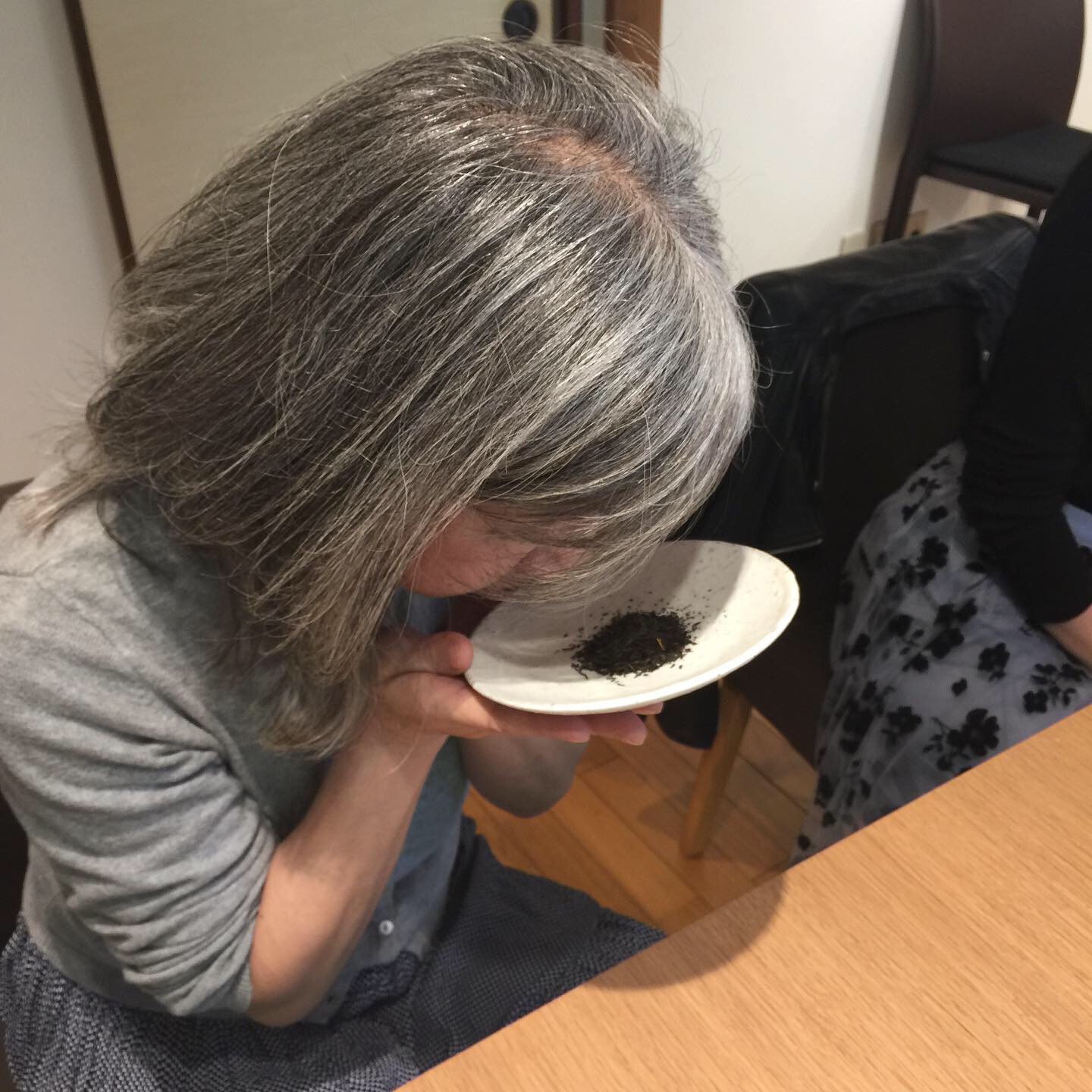

昨年に引き続き令和4年も5月の新茶の季節に茶摘み体験を開催しました。

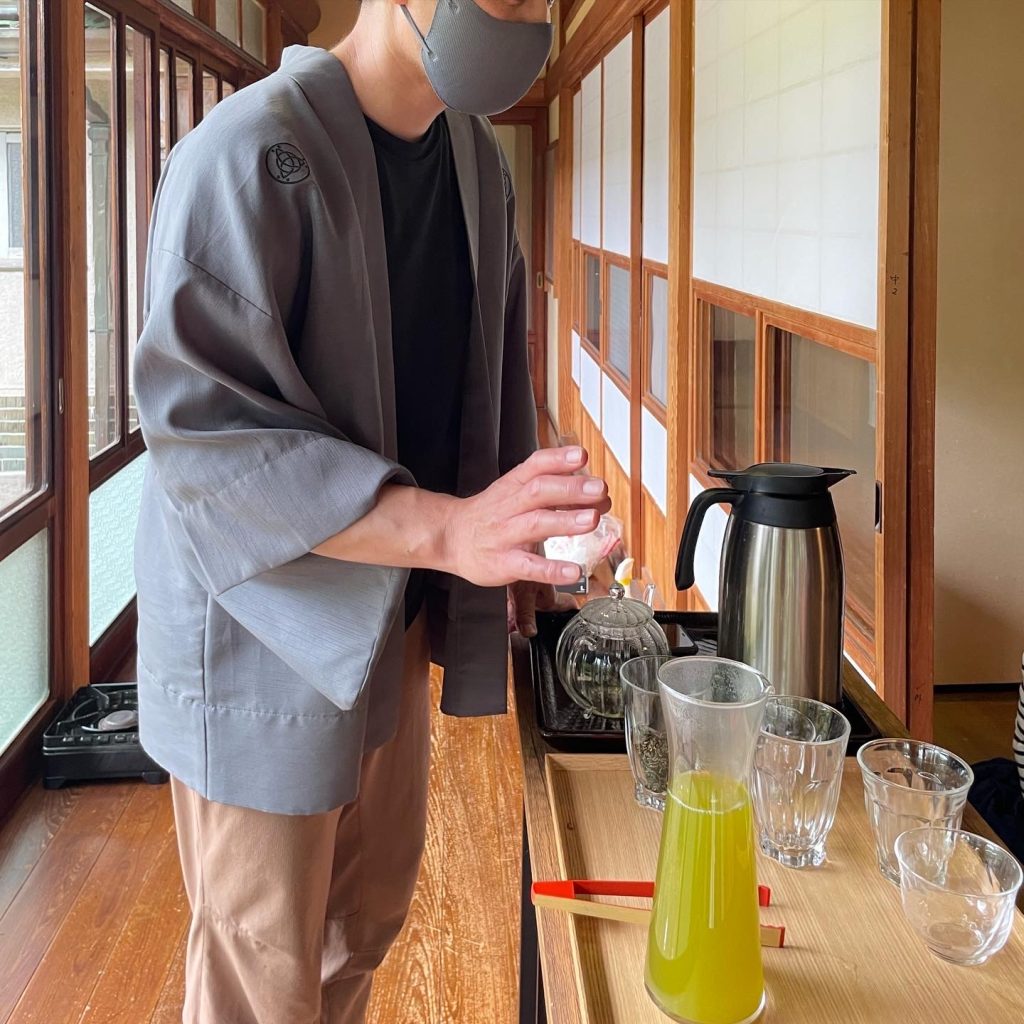

今年は皆さんで摘んだ茶葉を茶師ヒロが目の前で製茶の実演もいたしました。

美しい岳間の茶畑

皆さん茶摘みに集中

一芯三葉

茶畑へは軽トラで。

茶葉が沢山採れました。

茶寮に戻って製茶します。

採れたの茶葉を茶師ヒロが目の前で製茶します。

今回作るのは「釜炒り茶」。

摘んだお茶を釜で炒って火入れをし酸化を止めます。

茶葉が3分の1ほどになったら手揉みをします。

ここは全員でお手伝いです。

手揉みをしたらもう一度炒り、また揉みます。

これを4,5回繰り返して完成です。

手間がかかります!!

だんだん茶葉になってきました。

釜で炒っていると香ばしいお茶の香りがしてきます。

しっかり茶葉が乾燥をしたら完成です。

完成したものと火入れと手揉みを2回した生茶。

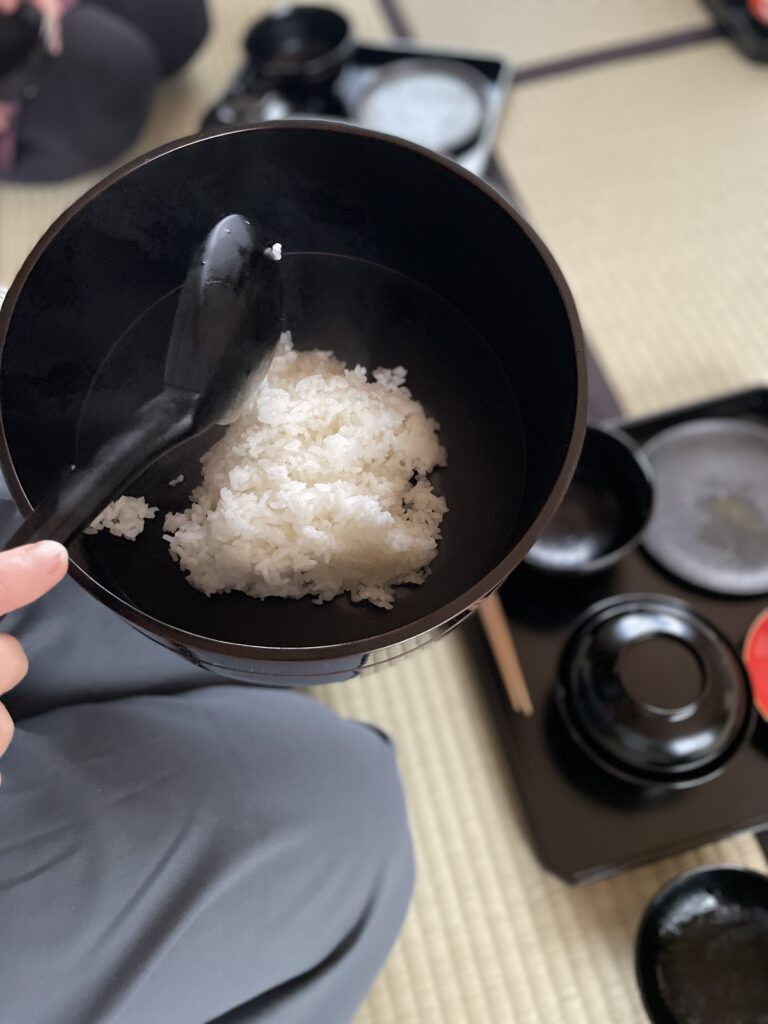

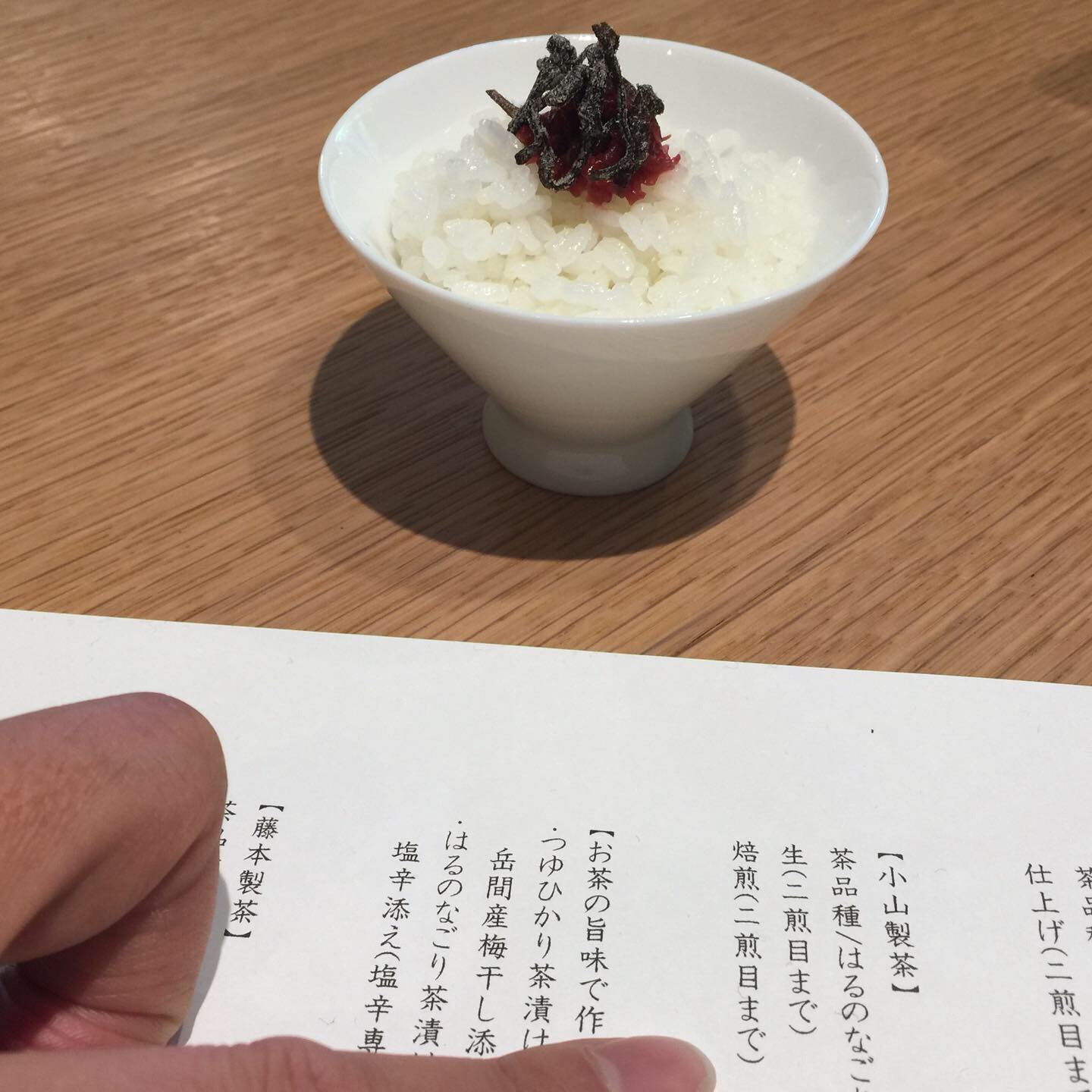

製茶が終わったらお楽しのランチです。

人気のまゆみ食堂、新茶を楽しむためのお料理をご用意する予定でしたが諸事情がありお野菜料理が美味しい「而今に生きる」店主の守田さんに出張料理をお願いしました。

而今に生きる(熊本市中央区)

https://www.instagram.com/jikonniikiru/?hl=ja

出来立てのお茶と一緒に。

炊き立ての土鍋ご飯が登場。

自家製よもぎ生麩と銀あんかけ

豚しゃぶ

最後はお漬物でお茶漬け。

デザートは日本茶のシフォンケーキ

床の間の室礼もさせていただきました。

前回野田市兵衛商店さんの床の間でも掛けた「漁夫」に時代籠と茶の木、薊、金糸梅を合せました。

4月は陶芸体験をしました。

どのようにできているかを知ることでよりお茶、器を楽しむことができます。

また来年もお楽しみに。

使用している器はこちらからご購入いただけます。

オフィスエム×玄窯

黒と白のうつわシリーズ

https://shop.officeemu.jp/view/category/blackwhite

関連イベント

「心を通わせる茶道教室」

室礼師 松村篤史

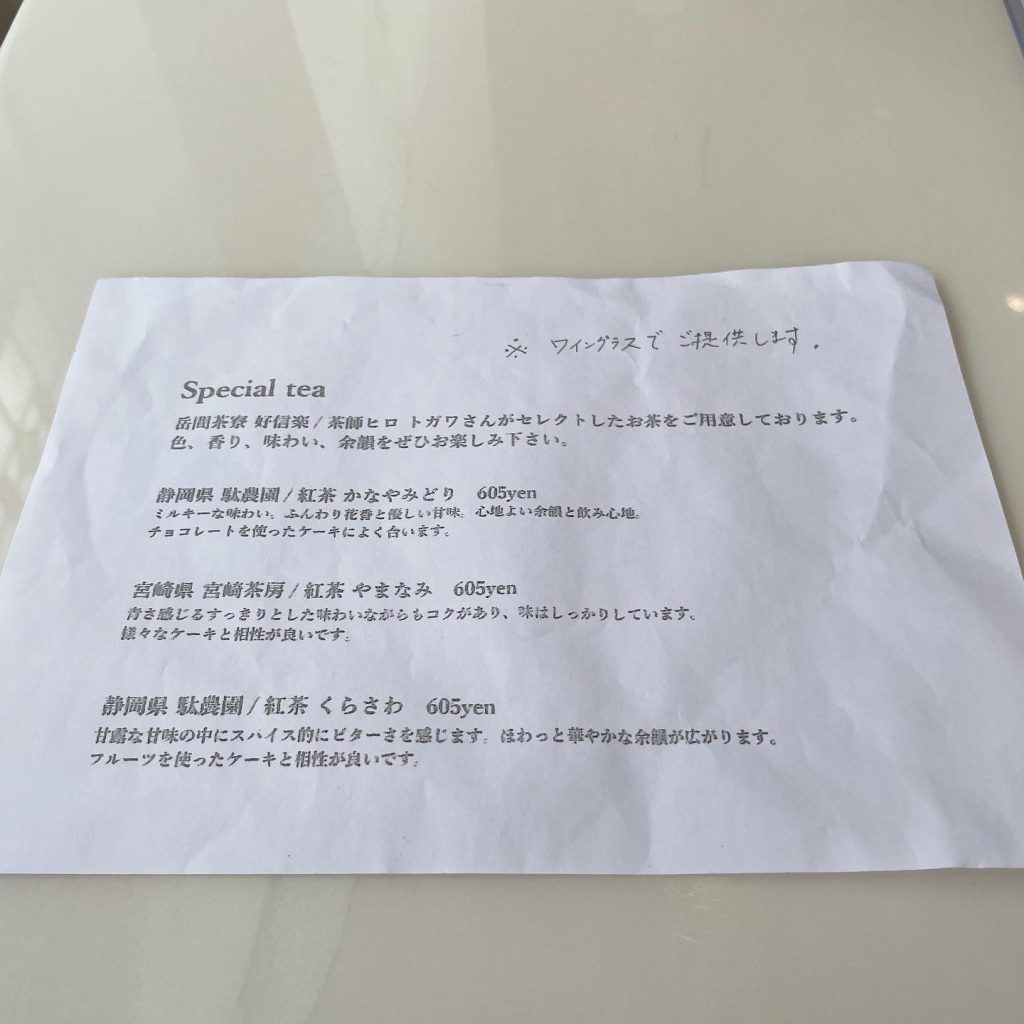

山鹿(熊本県北)の人気店「RICCA」さんでは、

茶師ヒロがセレクトした紅茶とケーキが食べることができます。

5月11日は新茶/茶摘み体験ですが、

茶摘みのあとはRCCAさんでお茶タイムはいかがでしょうか?

かわいい外観

お庭も素敵です。

美味しいケーキやパン・焼き菓子が沢山。

店内のお花も楽しみの1つ。

RICCA

新茶/茶摘み体験&まゆみ食堂

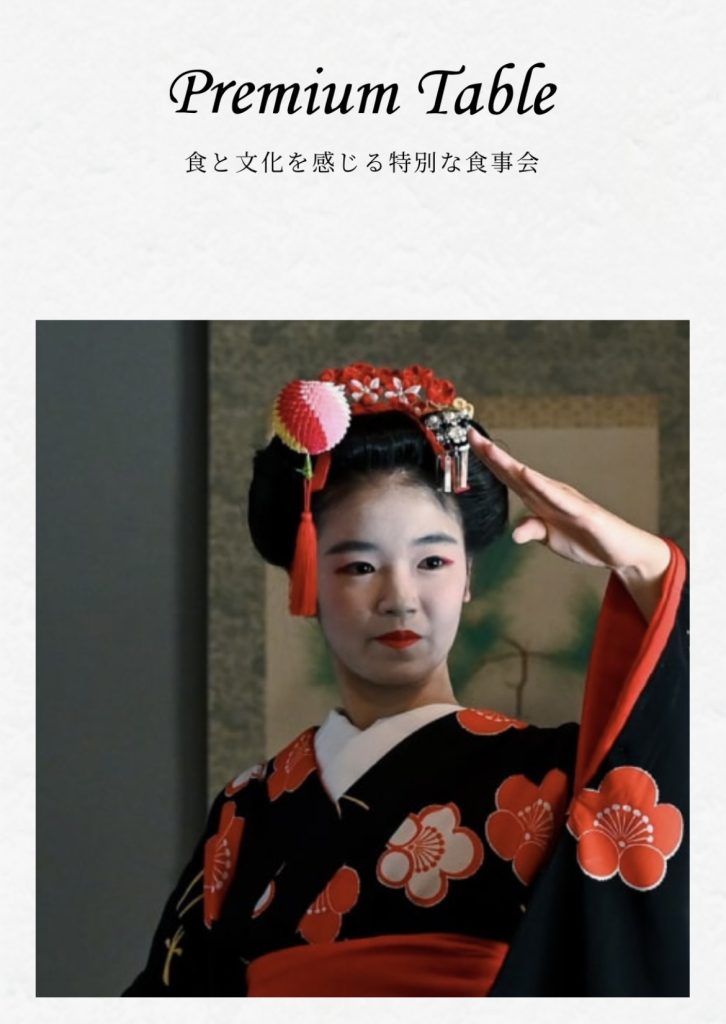

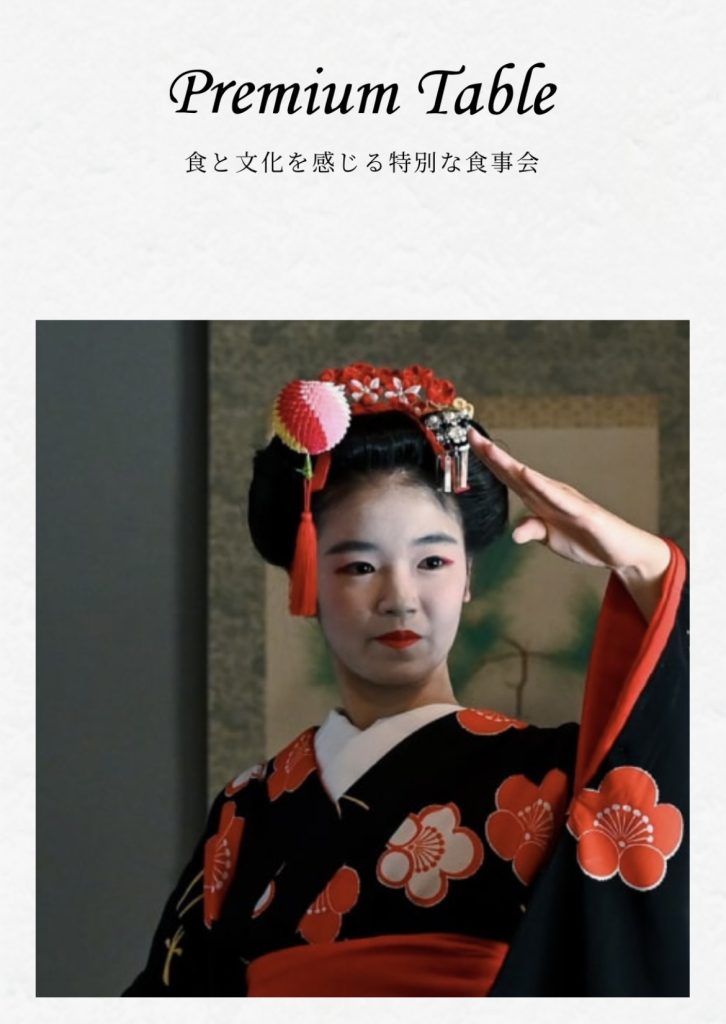

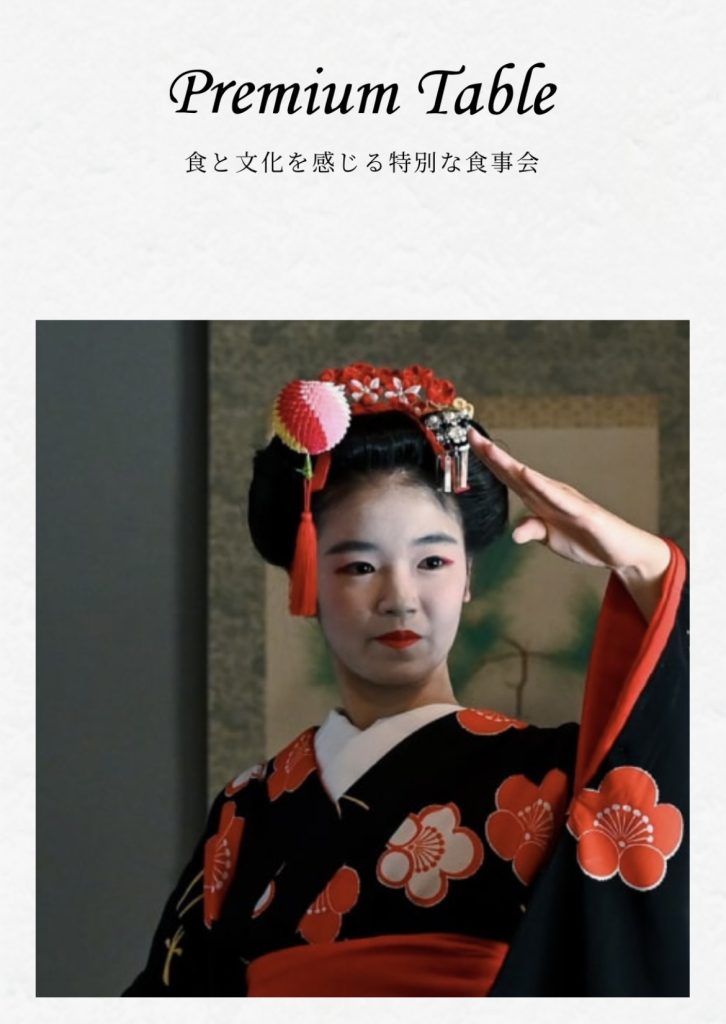

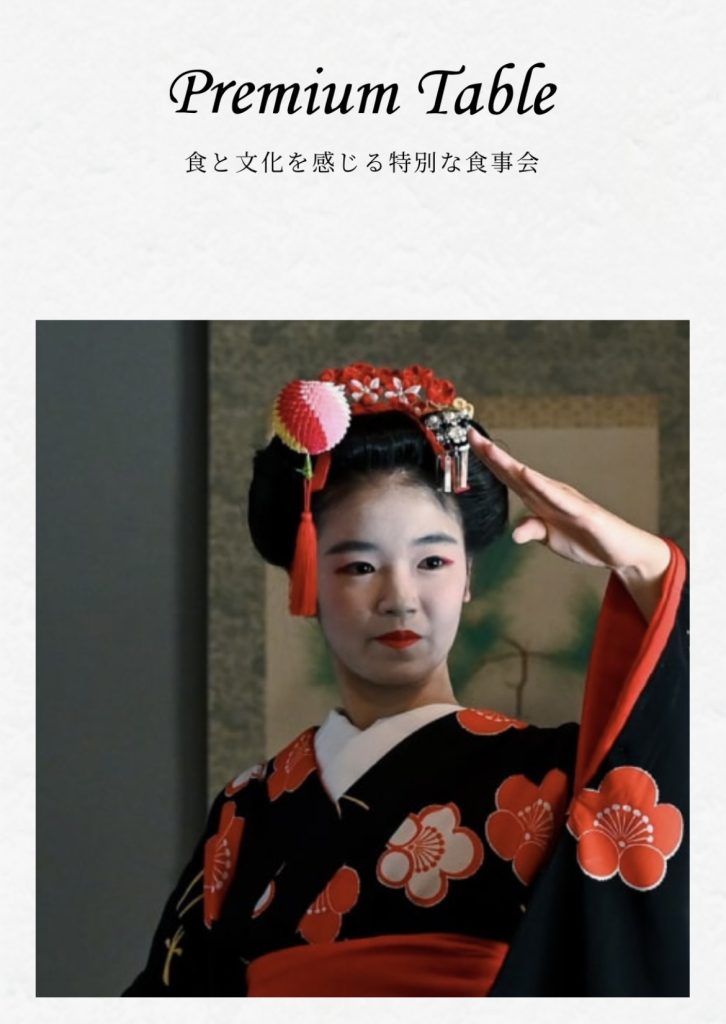

くまもと花博開催を記念し、

創業140年老舗企業の野田市兵衛商店さんの協力により、

熊本市のおもてなしとして、

くまもとDMC×オフィスエム協同企画

Premium Tableとして開催いたしました。

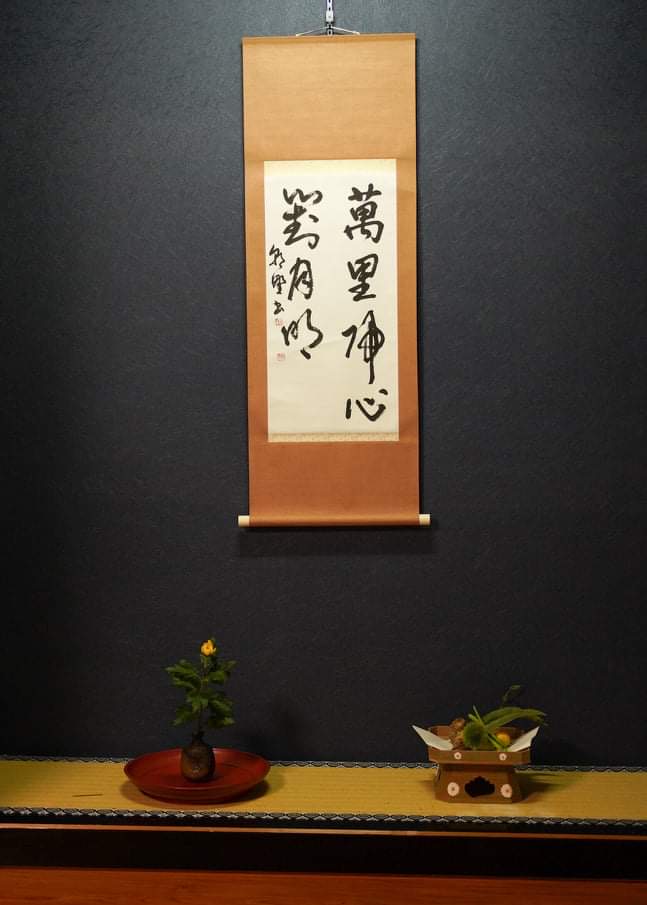

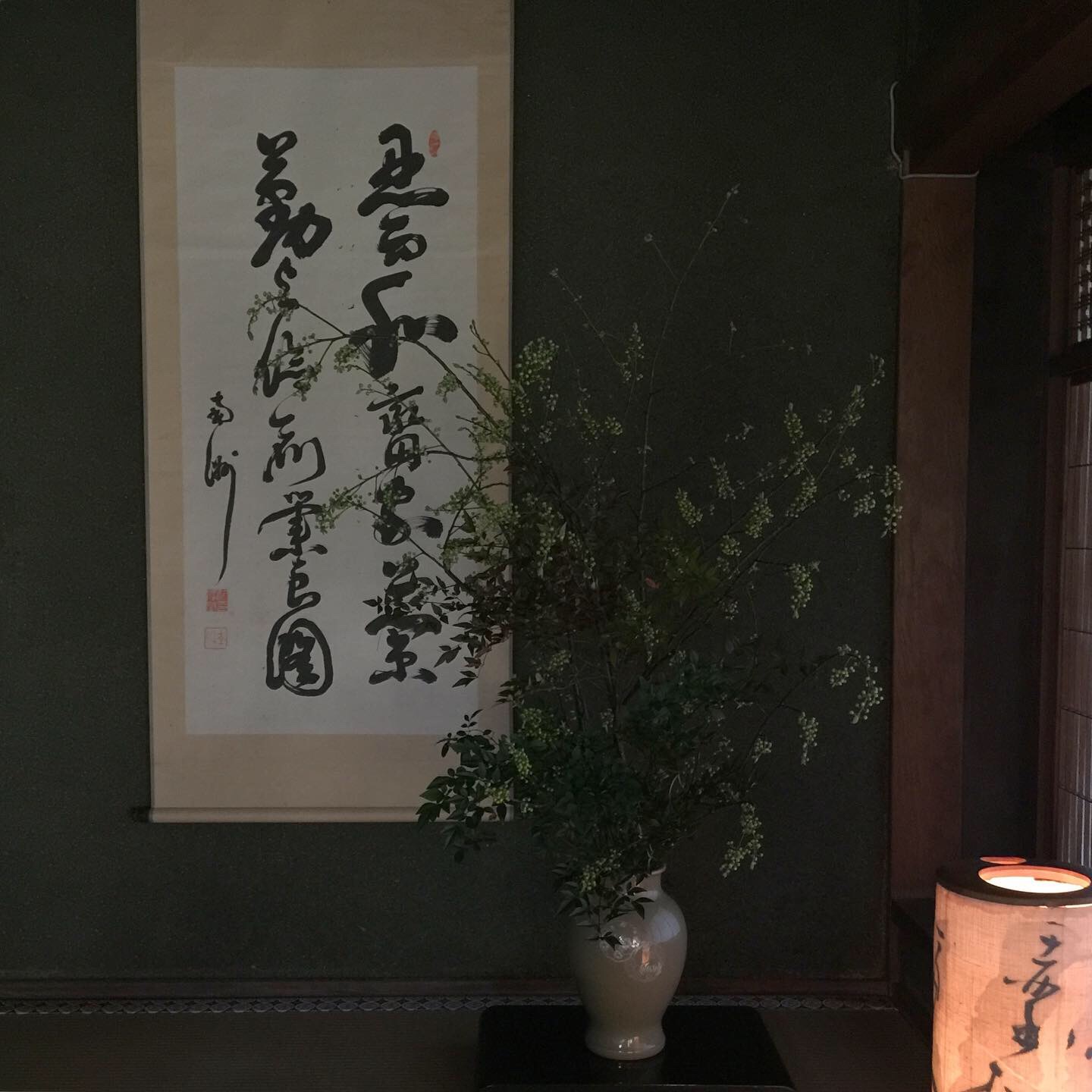

床間には、

今尾景年作の漁夫の掛軸をテーマに

欠けた土器に時計草、河原撫子、竹をいけました。

春ということで鯛の蓋付き合わせました。

脇床

別の棚には盆飾りを数点

大壺には紅葉をいけました。

カフェスペースには柴田先生が「たてはな」をいけてくださいました。

おもてなしのお菓子は

地元で人気のコーヤ万十さんの

熊本名物「いきなり団子」と桜餅をご用意しました。

抹茶は細川家御用茶園の岳間。

野田会長が直々にお客様におもてなし。

地元で大人気のコーヤ万十さん

くまもと花博は5月22日まで開催です。

是非この機会に熊本へお越しくださいませ。

室礼師 松村篤史

「たてはな」について

Premium Tableについて

オフィスエム×玄窯×まゆみ食堂

コラボ企画

『 陶芸体験と掘りたて筍を食す会 』

実際に陶芸を作ることでより深く器のことを知ることを目的に

オフィスエムプロダクト商品‘’Black&White”を製作していただいている

玄窯さんで陶芸体験を開催しました。

ロクロで茶碗を、手びねりで菓子皿を作っていただきました。

まずはロクロの使い方説明です。

さぁ、松村も挑戦です!!

次は手びねりです。

こちらは、麺棒で土を伸ばしスタンプやレースなどを押しつけて模様つけます。

最後は色の指定をして終了です。

できあがりは2か月後です。

書道家の方2人は特別に絵付け体験もやっていただきました。

陶芸体験が終わったらまゆみ食堂の『掘りたて筍ランチ』です。

詳しくはこちらをご覧ください。

玄窯×オフィスエム コラボ商品

Black&Whiteシリーズ

https://shop.officeemu.jp/view/category/blackwhite

令和4年4月5日、

Black&Whiteを制作していただいている玄窯さんの竹林にて

筍掘りをしました。

掘った筍は料理家まゆみさんがその場で調理をし

皆さんと一緒にいただきました。

まずは筍掘りに挑戦です。

大小様々な筍たち。

玄窯の齊藤さん。

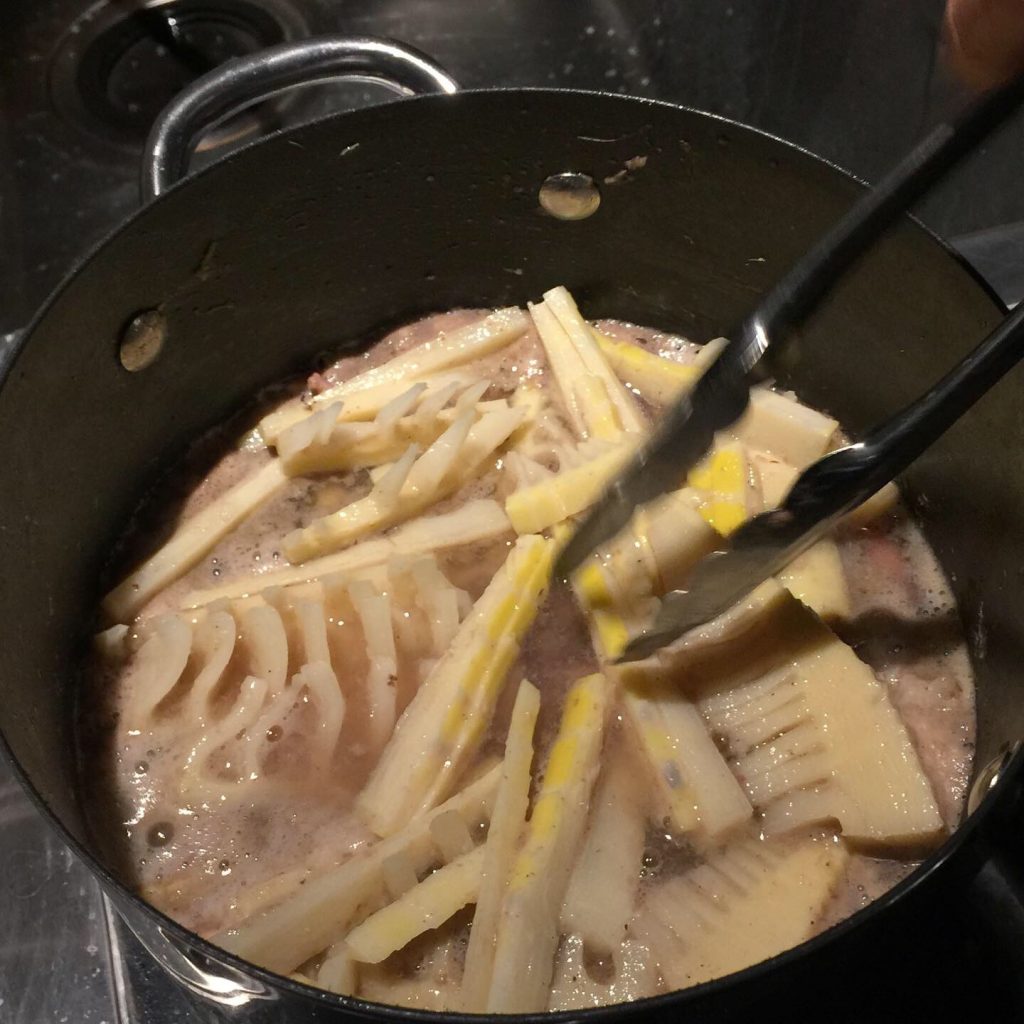

掘った筍はすぐに湯がきます。

料理ができるまで参加者の方には陶芸体験をやっていただきました。

詳しくはこちらをご覧ください。

さあ調理スタート。

準備完了。

気持ちの良い青空の下で食事会スタート。

献立

筍(焼物・天ぷら・豚の角煮・スープ)

フレッシュサラダ

酵素玄米の稲荷寿司

旬の食材はパワーに満ちあふれていて元気になります。

新鮮な食材を気持ちの良い頂くことが最大の贅沢ではないでしょうか?

次回のまゆみ食堂は『新茶を楽しむランチ会』です。

玄窯×オフィスエム コラボ商品

Black&Whiteシリーズ

https://shop.officeemu.jp/view/category/blackwhite

4月は熊本地震が起きた月です。

今月は熊本復興を祈念して熊本抹茶、

和菓子は毎回好評のたちばなさんの薯蕷饅頭、銘「水」でした。

お稽古の後は抹茶を点てる練習です。

参加者の方も回を重ね綺麗に泡が点てられるようになりました。

5月の茶道教室は5月26日(木)です。

初心者を対象にした教室です。

お気軽にご参加ください。

お道具の購入はこちらより。

https://shop.officeemu.jp/view/category/tea

今年の桜のたてはなでは数種類の桜と松を合わせました。

小刀で枝の先端を細く削るのに皆さん苦労をされていました。

それでは、生徒さんの作品を一部ご紹介いたします。

オフィスエムオリジナルたてはな用の花器の販売をスタートしました。

今回使用している白磁の花器はそちらになります。

たてはなはもちろん、なげいれやブーケ・アレンジメントにお使いいただけます。

ご希望の方はこちらよりご購入いただけます。

https://shop.officeemu.jp/view/item/000000000107?category_page_id=shitsurai

次回のお稽古は令和4年7月7日です。

蓮編です!!

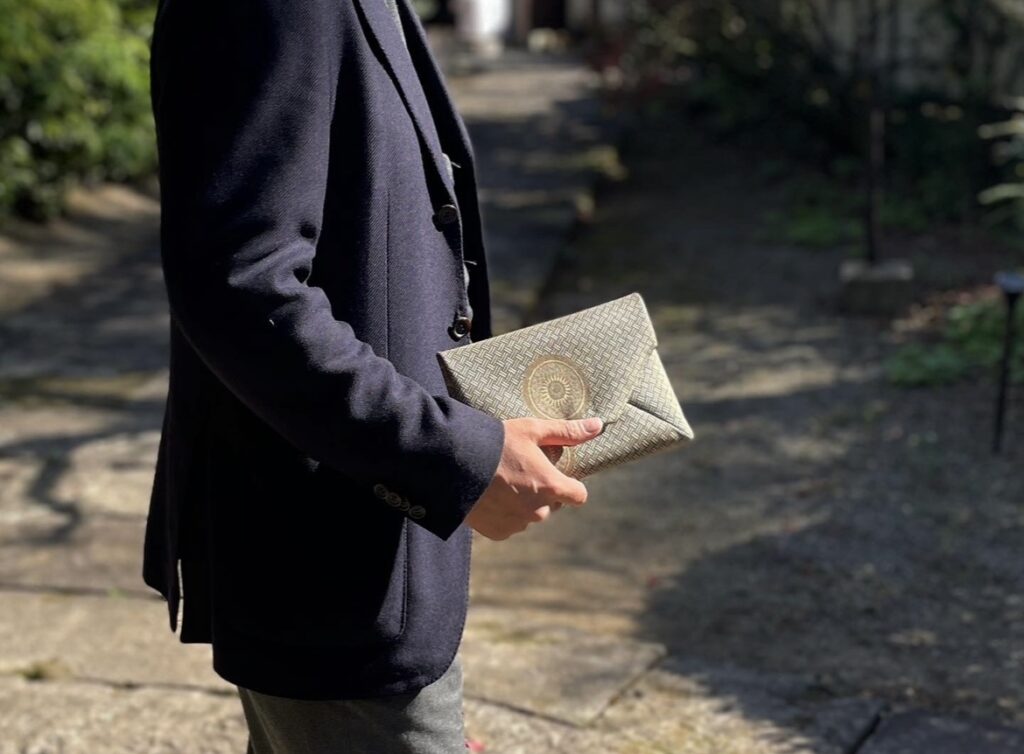

美しい刺繡や織、染をされた着物は日本人だけではなく外国人にとっても魅力的な日本文化です。

現代のライフスタイルに合わせ着物をバックにアップデートし着物バックブランド『SUKI』を立ち上げました。

製作はめぐみ和裁工房が監修。

生地はオフィスエム代表松村がセレクトいたします。

バックのデザインは茶室専用のクラッチバック『数寄屋袋』を採用いたしました。

本来は茶会で必要な懐紙や袱紗を入れますが、お財布や携帯などを入れるにもちょうど良いサイズです。

普段のお洋服とのコーディネート

もちろんお着物との相性はバッチリ。

SUKIでお洒落をしてお茶会に行くのも楽しいですね。

生地によってはスーツにも合いますので男性の方にもお使いいただけます。

サイズは大・中・小とあります。

型崩れしないように桐箱にお入れいたします。

ご希望の方には包装も承りますので大切な方へのプレゼントにもオススメです。

オンラインショップにてご購入いただけます。

https://shop.officeemu.jp/view/category/suki

直接商品をご覧になりたい方はギャラリーエムもしくは取扱店にお越しくださいませ。

ギャラリーエム(オンラインショップに掲載している商品をご覧いただけます。)

匠舗 臧拙Zo-Setsu

住所/大分県由布市湯布院町川上1264-2 山荘無量塔内

https://sansou-murata.com/facilities/zosetsu

ザ・スパ・アットフォーシーズンズホテル大阪 ブティック

住所/大阪府大阪市北区堂島2丁目4−32フォーシーズンズホテル大阪36F

https://www.fourseasons.com/jp/osaka/services-and-amenities/the-spa-boutique

日本家屋探訪/三賢堂

熊本県出身の政治家、安達謙蔵の住居であり精神修行の場として建てられました。

敷地内には、菊池武時・加藤清正・細川重賢の像が安置されている三賢堂をはじめ

源泉荘、備於斉があります。

各部屋には床の間があり、今回は数人の花人がそれぞれの床の間に花をいけました。

花寄せ

一番大きい源泉荘の床の間では、沢山の花器を並べ参加者全員が花をいけました。

花展のような楽しい室礼ができました。

最後にお茶もいただいて。

自作の花器を持ち込んで、、、

照明も室礼のうち

最後に室礼師松村の花です。

たてはな(柳・姫水仙)

時代籠になげいれ花

投稿

室礼師 松村篤史

食と文化を感じる特別な食事会

Premium Table

日本家屋探訪

このシリーズでは、

室礼師松村が歴的に貴重な日本家屋を訪ね、

床の間の室礼をすることでにその魅力をお伝えいたします。

室礼師 松村篤史

茶師ヒロトガワの本拠地「岳間茶寮 好信楽」

肥後藩主細川家御用達の茶産地、岳間に導かれるようにi移住し、2021年の十五夜にオープン。

茶寮は岳間の名家だった美しい日本家屋、茶畑を有し、日本茶を体感できる場所として営業しています。

今回はこちらの床の間を室礼させていただきました。

大正、昭和の美しい建具が建築様式。

時代を感じる黒電話

和室につながる廊下

昔の家には立派な床の間がかならずありました。

室礼前の床の間/Before

床の間に到着です。

それでは室礼スタート。

まずは部屋にある物を全て出しそこから必要な物だけを足していきます。

日本の文化は「引いて足す」。

部屋の特徴を見つける。

脇床

何をのせようか悩み処です。

美しい障子

部屋の片付けが終わるとその部屋の特徴や良さが見えてきます。

その要素がより引き立ち魅力的になる道具を室礼ます。

床の間の基本要素(掛軸・花器・花)を組み合わせます。

皆さんはどの組合せがお好きですか?

まずは墨蹟のお軸に鎌倉時代の備前焼の壷からスタート。

桜1種類のみ。

菜の花1種類のみ。

桃と菜の花。

椿1種類のみ。

山茱萸(さんしゅゆ)と椿。

花材はそのまま白磁の壺に移し替えて。

掛軸から額装へ

花のボリュウームを調整

「引いて足したら引いて調和させる」

大壺にいけ変える。

ラスト

掛軸を外し、

大きな敷板に桜1種と白磁壺

問題の脇床

とりあえず色々置いてみる。

今回用意した道具達。

玉名の木葉猿

脇床その②

さあ、皆さんはどちらがお好きですか?

道具の組合せによって雰囲気がかわります。

場所の特徴を活かした道具組、

足して引く日本の美意識を基本にその人らしい室礼をお楽しみください。

茶師ヒロトガワ

関連イベント

『 新茶、茶摘み体験 』

食と文化を感じる特別な食事会

Premium Table

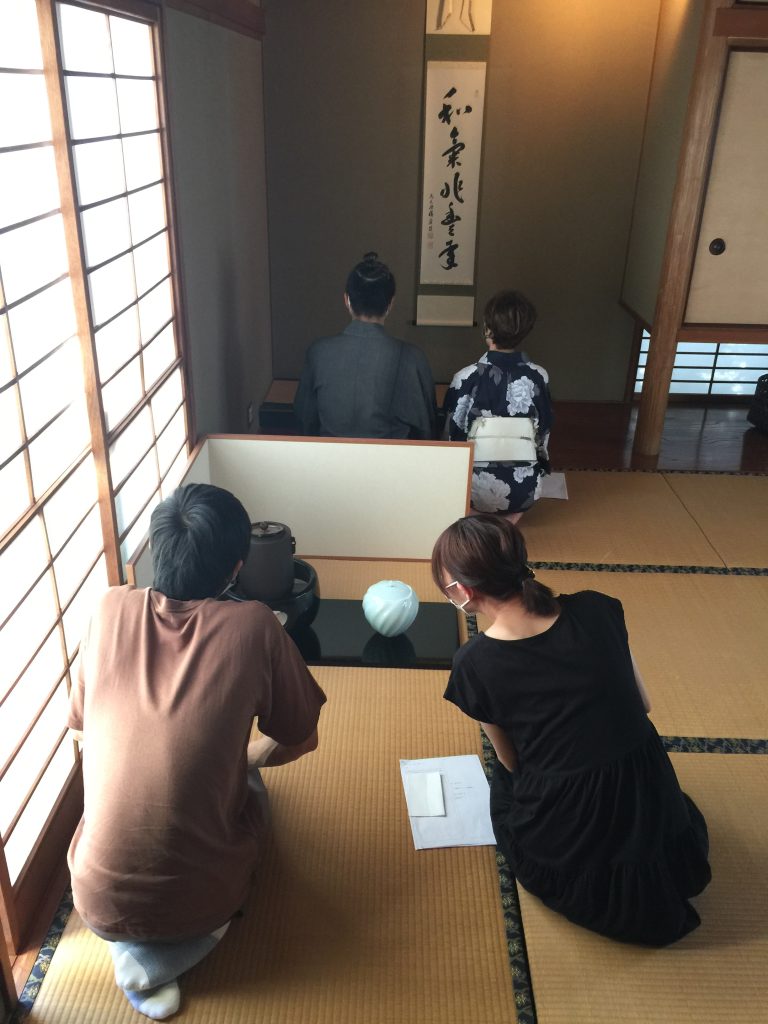

令和4年3月の茶道教室を開催しました。

そろそろ桜が咲き始める季節。

ピンクの和菓子や、

蒲公英、蕨などの春の植物が描かれた棚、

春らしい趣向でした。

最初の1時間は、

茶室でお茶をいただくための作法を練習します。

まずは茶室の入り方。

茶室に入ったら床の間・道具を拝見します。

お客様が定位置についたら亭主がお部屋に入ります。

そこでまずは一人ずつご挨拶をします。

ご挨拶が終わったら正客が床の間(掛軸・花・花入れ)についておたずねをします。

次にお菓子が運び込まれます。

今日のお菓子は、

「薄紅」うすべに

たちばな製

でした。

これからお点前がはじまります。

(お点前の写真が撮れなかったので下の写真1枚だけは別の日です。)

お茶を飲む前にお隣の方に「おさきに」と挨拶をしていただきます。

お茶をいただいたらお茶碗をお返しします。

最後に、棗と茶杓の拝見を正客はお願いします。

棗と茶杓の拝見が終わったら正客が亭主にお返します。

最後に、正客が棗と茶杓のことをおたずねして終了です。

お客様の作法の練習が終わったらサロンに移動しお茶の点て方の練習です。

この教室ではお点前は練習しませんが、

自宅で抹茶を楽しんでもらえるよう点て方は練習します。

この時もお菓子をご用意しています。

お茶碗にお茶を入れます。

柄杓で釜のお湯を注ぎます。

お湯を入れたら茶筅でお茶を点てます。

最初は茶筅を振るのになれていないので苦戦されますが、

回を重ねると綺麗に点てられるようになります。

綺麗に点てられました。

上手になってきたら自分で点てたのを他の方に飲んでいただきます。

慣れない間は、必要以上に茶筅を振ってしまい苦みが出てしまうので自分で飲んでいただきます。

今回のお菓子は、

都の春

たちばな製

でした。

お客様の作法の練習が終わったら後半の1時間は抹茶の点て方練習と、

毎回テーマを変えての日本文化についての座学の時間です。

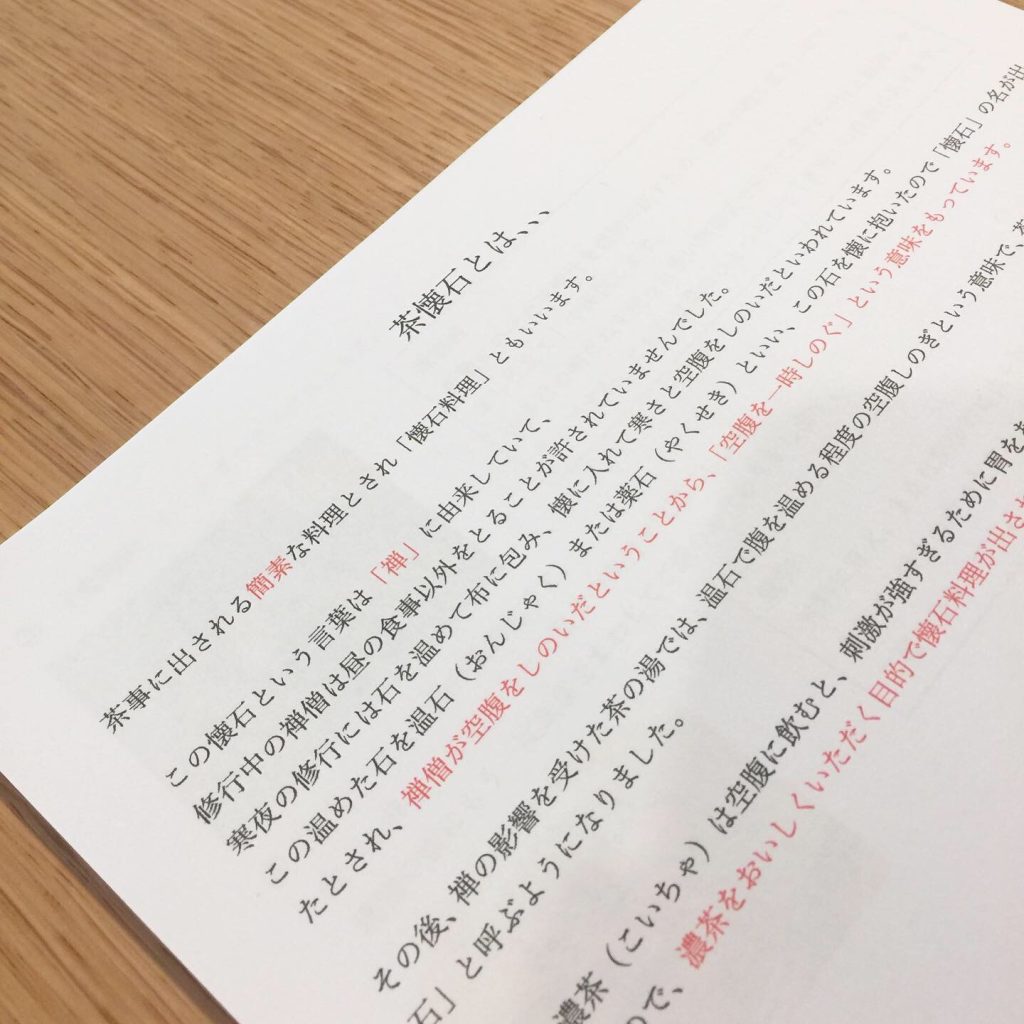

今回は「茶懐石」についてお話しました。

教室の目的

・お客様の作法を習得し、お茶会を楽しめるようになること。

・茶道を通して日本の文化を総体的に知ること。

カリキュラムを元に月1回のお稽古で、

効率的にお勉強できるよう工夫しています。

初心者を対象にした茶道教室です。

お茶に興味のある方、

日本の文化に興味がある方、

お気軽にご参加お待ちしています。

関連イベント

茶道の道具の購入はこちらより

https://shop.officeemu.jp/view/category/tea

令和4年3月10、11日『春の室礼と道具の勉強会』をオフィスエムサロンにて開催しました。

この勉強会は年2回開催しています。

2月は節句について、11月は正月と祝いについてをテーマに

室礼と道具を見ていただきます。

講師

松村 篤史(室礼師)

和室では、

お茶の道具組から掛軸や花入れ、茶碗、棗の見方や意味などを解説いたしました。

ギャラリースペースでは、

「掛軸」「茶懐石の器」「盆飾り」「土器の花入れ」のテーマごとに展示しました。

掛軸

年代の違う和歌の色紙や日本画

茶懐石の器

おひな様の盆飾り

小物色々

土器に花

現代の生活空間での床間室礼

次回の勉強会はこちらより。

室礼道具のご購入はこちらより。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

松村 篤史(室礼師)

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

高校卒業後ロンドンに約2年留学

帰国後、山荘無量塔の故藤林社長に出会い旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自のスタイルを確立。35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

室礼/実績報告

https://officeemu.jp/tag/%e5%ae%a4%e7%a4%bc-%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%a0%b1%e5%91%8a/

室礼師 松村へのお仕事のご依頼はこちらより承ります。

出張講座

出張講座/実績報告

https://officeemu.jp/tag/%e5%87%ba%e5%bc%b5%e8%ac%9b%e5%ba%a7/

床間のない現代の生活空間では室礼を楽しむことが難しい時代です。

そこでお盆を床間にみたて

花一輪と季節の小物で気軽に室礼を楽しむ『盆飾り』を室礼師松村が考案いたしました。

はじめての盆飾りセット 17,820円

お盆は阿蘇の小国杉で美しいインテリアを作られているFILさんにオフィスエムのオリジナル商品として作っていただきました。

阿蘇小国杉は木目が詰まって比重が高く、その丈夫さ、使いやすさから建築に適した木材として高く評価されるブランド材です。

FILさんについて

小国杉のお盆 14,300円

室礼師松村お気に入り一道窯さん(熊本県御船町)の一輪挿し。

稲は日本人にとって五穀豊穣、国家安穏の象徴です。

私たちが日々平和に暮らせるお守として稲を室礼ます。

農業体験で収穫し新嘗祭の時にお祓をしていただいた稲を使用しています。

お守ですので秋に新しい稲守りに取り替え、古い稲守りはお正月に神社でお焚き上げしてもらいましょう。

稲守り 1,320円/小 1,650円/中

熊本の木の葉猿は日本を代表する工芸品です。

木の葉猿は素朴な玩具で、悪病・災難除け・子孫繁栄などのお守としても用いられています。

木葉の里は薩摩藩の参勤交代の道中でもあったので、土産品としても江戸時代から国内各地で広く愛されています。

魔除けの室礼セット 19,250円

飯喰い猿 1,540円

馬乗り猿 1,650円

季節を象徴する小物を玄窯さん(熊本県植木町)に作っていただきました。

はじめての盆飾りセットと一緒に季節の室礼をお楽しみください。

鏡餅(正月)

お雛様(桃の節句)

うさぎとお月見団子(中秋の名月)

関連イベント・教室

室礼道具はオンラインショップにてご購入いただけます。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート。

室礼とは、

床間を舞台に『掛軸』『花入れ』『花』を組み合わせて季節の移ろいやその日の趣向を表現しお客様をおもてなしすることです。

現在でも、旅館や料亭では床間に季節の室礼が施されお客様をおもてなしされています。

また近年では外国人観光客の増加で日本文化の価値が見直されホテルのロビーでも和の室礼がされるようになりました。

現代の暮らしの空間に床間が無くなってしまい室礼が難しい時代ですが、室礼について深く知っていただき、現代の方にも楽しんでいただける室礼の方法をご提案いたします。

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート

まずはそれぞれの要素について注目していきましょう。

料亭や料茶室など場所によって雰囲気が変わる床間。

オフィスエムサロン 茶道教室にて

料亭松葉

陰影が美しい茶室の床間

仰松軒にて

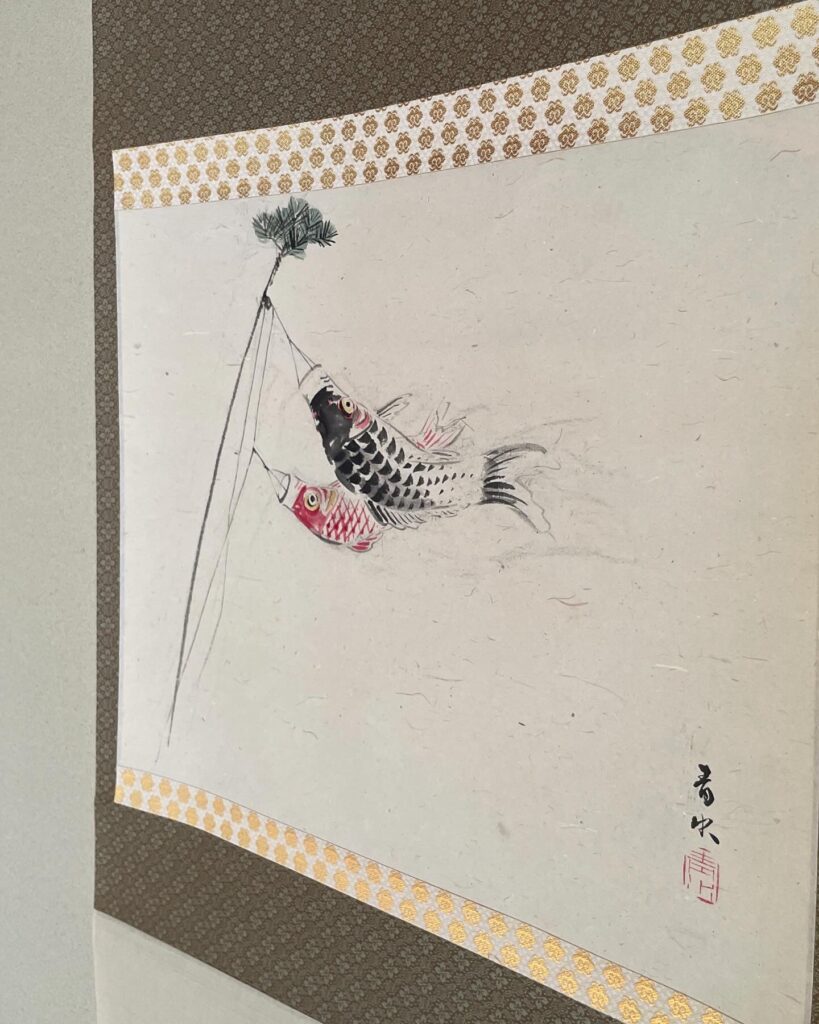

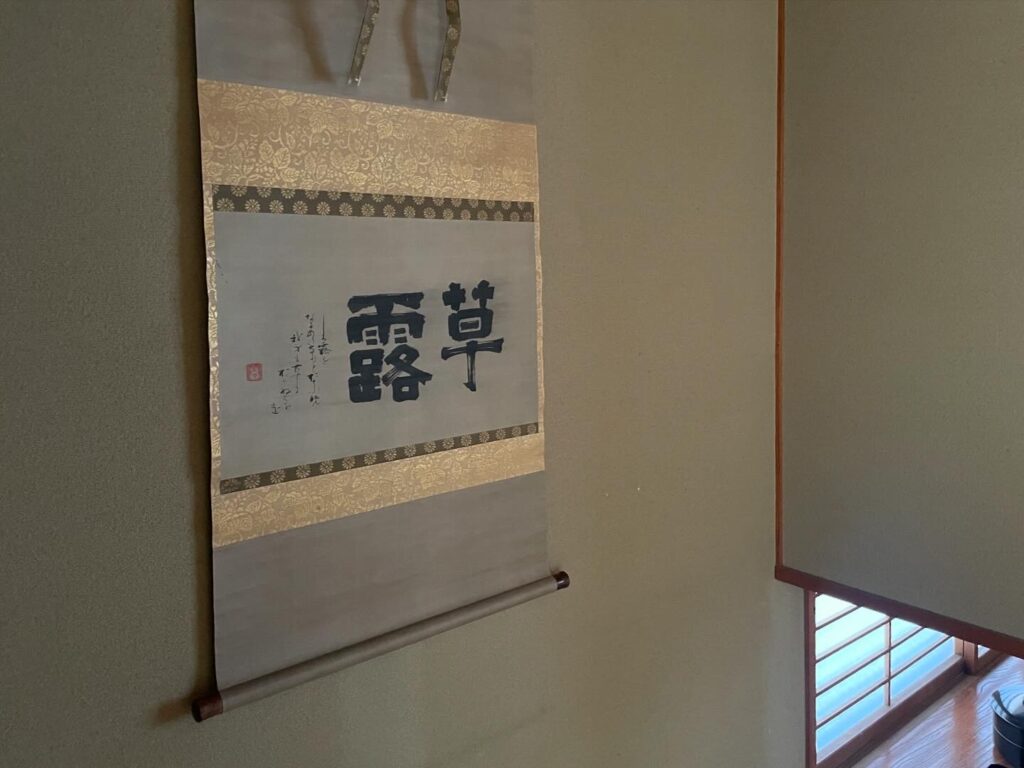

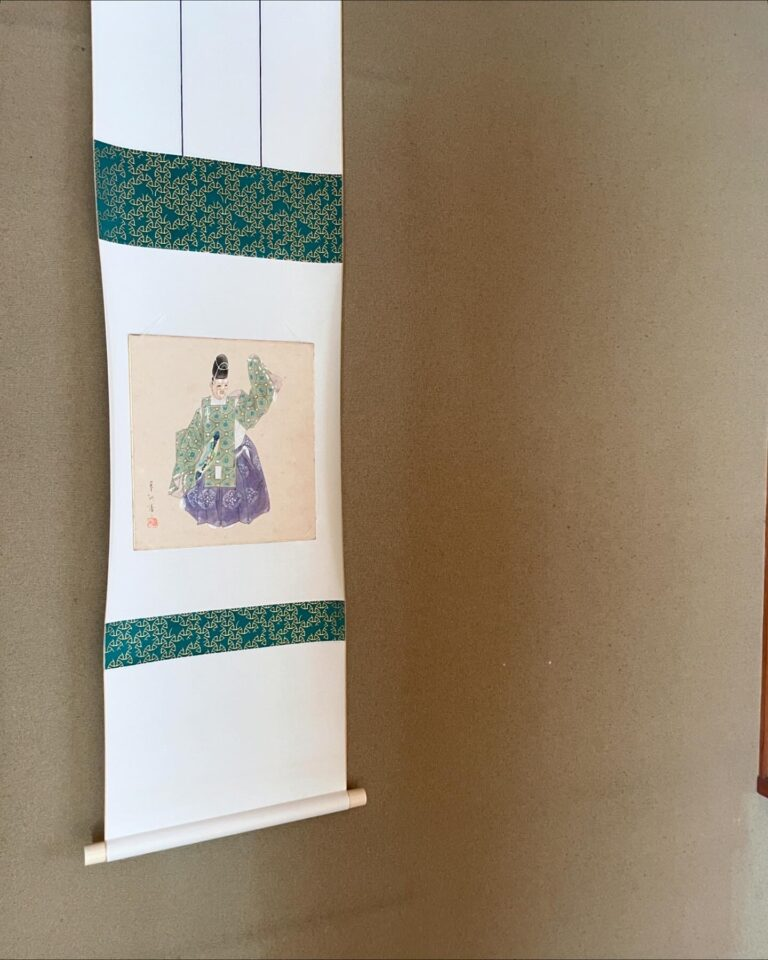

掛軸について。

掛軸は季節やその日の趣向に合わせて掛けかえます。

春/桃の節句

夏/端午の節句

茶席の掛軸

花について

自然の中から美しさを切り取る日本の『いけはな』

季節を演出するための基礎知識

年中行事(祈り、感謝)

年中行事は国土安泰、五穀豊穣、無病息災を神様、ご先祖様に祈り、

人間は自然の生命の一部であり、自然のおかげで生かされているという感謝することです。

そしてその行事から日本文化は育まれ形成されてきました。

五節句とは、、、

五節句の「節」というのは、唐時代の中国の暦法で定められた季節の変わり目のことです。

定められた日に宮中で邪気を祓う宴会が催されるようになり「節句」といわれるようになりました。

一月七日 人日(じんじつ)の節句(七草の節句)

一月七日の朝に春の七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)の入った七草粥を作りその一年の無病息災を願って食べます。

三月三日 上巳(じょうみ)の節句(桃の節句)

誕生した女児を祝福し、健やかな成長を願う、親から子、孫への愛情の節句。

雛人形を飾り、菱餅や桃の花も添えて、ちらし寿司や、白酒などで宴を催します。

五月五日 端午の節句(菖蒲の節句)

誕生した男児を祝福し、健やかな成長を願う、親から子、孫への愛情の節句。

鎧兜や人形を飾り、鯉のぼりを掲揚して、粽や柏餅に菖蒲の花を添えて宴を催します。

七月七日 七夕の節句(笹竹の節句)

日本古来の豊作を祈る祭りに、女性が針仕事などの上達を願う中国伝来の行事などが習合したものと考えられています。

九月九日 重陽の節句(菊の節句)

中国から伝わった重陽節が江戸時代に入り五節句の一つとなり庶民の間にも広まりました。

菊酒を飲み、菊の被綿(きせわた)に溜まった露で体を拭い健康と長寿を願います。

お彼岸

春分の日と秋分の日には、太陽が真東から上り真西へと沈みますが、

それによって彼岸と此岸とが通じやすくなり、

これらの時期に先祖供養をすることでご先祖の冥福を祈るとともに、

自らもいつか迷いのない此岸に到達できるよう願ったのです。

お墓、仏壇にぼた餅、おはぎをお供えする。

お盆(新暦7月15日、旧暦8月15日)

お盆の時期には先祖が浄土から地上に戻ってくると考えられ、

ご先祖様を1年に1回、家にお迎えしともにひと時を過ごして、

ご冥福をお祈りし、先祖の霊を供養する。

床間がない現代の空間では、棚を置いて床間をみたて季節の室礼をご提案しています。

長年室礼をさせていただいている湯富里の宿一壷天(湯布院)の玄関と談話室の室礼をご紹介します。

湯富里の宿一壷天(湯布院)について

正月

玄関には門松と注連縄、中に入るとシンプルな丸い鏡餅と干支の置物を合わせました。

節分

豆まきをイメージして、数種類の豆を入れた升の上に鬼のお多福の置物をのせました。

桃の節句

江戸時代の古いお雛様に金柑の苔玉、お祝とゆうことで獅子を合わせました。

七夕

水揚げをした青竹に短冊をかけ、天の川をイメージし鯉を泳がせました。

お盆

鬼灯苔の苔玉に虫篭で夏の風情を添えました。

重陽の節句

綿で菊を包む『着綿』菊酒をイメージし蓋つきの中国のお椀に水をいれ菊の花びらを浮かべました。

お月見

五節句が終わり収穫の秋

月の神様に新米や秋のお野菜をお供えし、収穫ができたことを感謝をします。

誕生祭

野ばらや紫式部など秋の実物と常緑の木を使った森のアレンジメントとキャンドルを合わせました。

『盆飾り』のご紹介

床間のない現代の生活空間では室礼を楽しむことが難しい時代です。

そこでお盆を床間にみたて

花一輪と季節の小物で気軽に室礼を楽しむ『盆飾り』を室礼師松村が考案いたしました。

はじめての盆飾りセット 17,820円

お盆は阿蘇の小国杉で美しいインテリアを作られているFILさんにオフィスエムのオリジナル商品として作っていただきました。

阿蘇小国杉は木目が詰まって比重が高く、その丈夫さ、使いやすさから建築に適した木材として高く評価されるブランド材です。

FILさんについて

小国杉のお盆 14,300円

室礼師松村お気に入り一道窯さん(熊本県御船町)の一輪挿し。

稲は日本人にとって五穀豊穣、国家安穏の象徴です。

私たちが日々平和に暮らせるお守として稲を室礼ます。

農業体験で収穫し新嘗祭の時にお祓をしていただいた稲を使用しています。

お守ですので秋に新しい稲守りに取り替え、古い稲守りはお正月に神社でお焚き上げしてもらいましょう。

稲守り 1,320円/小 1,650円/中

熊本の木の葉猿は日本を代表する工芸品です。

木の葉猿は素朴な玩具で、悪病・災難除け・子孫繁栄などのお守としても用いられています。

木葉の里は薩摩藩の参勤交代の道中でもあったので、土産品としても江戸時代から国内各地で広く愛されています。

魔除けの室礼セット 19,250円

飯喰い猿 1,540円

馬乗り猿 1,650円

季節を象徴する小物を玄窯さん(熊本県植木町)に作っていただきました。

はじめての盆飾りセットと一緒に季節の室礼をお楽しみください。

鏡餅(正月)

お雛様(桃の節句)

うさぎとお月見団子(中秋の名月)

関連イベント・教室

室礼道具はオンラインショップにてご購入いただけます。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

ギャラリーエム

室礼師松村が選んだ暮らしのうつわ、季節の室礼道具をはじめ

オフィスエムプロダクト商品(SUKI、Black&White、花のうつわ、、、)を

展示販売しています。

室礼とは、、、

色々な見解がありますが、

ここでは室礼師 松村篤史の考えをまとめました。

室礼師 松村篤史について

室礼(しつらい)とは、平安時代寝殿を設える(しつらえる)という言葉から派生し

室町時代に床の間が出現し儀礼的な装飾をするようになり「室礼」という文字になりました。

室礼は下の写真のように神様にお供えする行為から派生しています。

室町時代に入り武家屋敷の様式である「書院造」が誕生。

床の間が出現します。

客を迎える部屋に作られました。

床の間には基本の要素として、

宗教画の掛軸と仏器の五具足(ごぐそく)が飾られました。

床の間の出現と千利休が大成した「わび茶」により、

室礼が宗教から少しづつもてなしの要素が強くなりました。

現代では茶の湯をはじめ、

旅館や料亭の床の間に季節の掛物と花をいけお客様へのもてなしとして継承されています。

※オフィスエムでは、生け花教室も行っております。

室礼のポイント

・床の間は神聖な場所であること。

・掛軸が神・仏の象徴であること。

・下には香炉・蝋燭・花が室礼の基本要素。

床の間がない現代の生活における室礼の取り入れ方をご提案します。

室礼をする場所(お薦めの場所/玄関・リビング・本棚、、、)を見立てます。

床の間は神聖な場であることをふまえ

そこにある物を全て移動し綺麗に掃除をし清めます。

壁があれば季節のお軸や絵を飾りその下に台を置きます。

台の上に季節の花を添えれば完成です。

リビングやダイニングなどでのみたての室礼

室礼師松村オリジナル

「盆飾り」

床の間がなく壁もない場合、「盆」を床の間に見立てます。

盆の中に掛軸の代わりに季節の置物と花をいけ、

神に祈る気持ちがあれば室礼と同じ行為です。

是非、皆さんもご自宅で実践してみてください。

ご購入はこちらから

室礼をする上で大切にしたいこと

年中行事(祈り、感謝)

年中行事は国土安泰、五穀豊穣、無病息災を神様、ご先祖様に祈り、

人間は自然の生命の一部であり、自然のおかげで生かされているという感謝することです。

そしてその行事から日本文化は育まれ形成されてきました。

五節句とは、、、

五節句の「節」というのは、唐時代の中国の暦法で定められた季節の変わり目のことです。

定められた日に宮中で邪気を祓う宴会が催されるようになり「節句」といわれるようになりました。

一月七日 人日(じんじつ)の節句(七草の節句)

一月七日の朝に春の七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)の入った七草粥を作りその一年の無病息災を願って食べます。

三月三日 上巳(じょうみ)の節句(桃の節句)

誕生した女児を祝福し、健やかな成長を願う、親から子、孫への愛情の節句。

雛人形を飾り、菱餅や桃の花も添えて、ちらし寿司や、白酒などで宴を催します。

五月五日 端午の節句(菖蒲の節句)

誕生した男児を祝福し、健やかな成長を願う、親から子、孫への愛情の節句。

鎧兜や人形を飾り、鯉のぼりを掲揚して、粽や柏餅に菖蒲の花を添えて宴を催します。

七月七日 七夕の節句(笹竹の節句)

日本古来の豊作を祈る祭りに、女性が針仕事などの上達を願う中国伝来の行事などが習合したものと考えられています。

九月九日 重陽の節句(菊の節句)

中国から伝わった重陽節が江戸時代に入り五節句の一つとなり庶民の間にも広まりました。

菊酒を飲み、菊の被綿(きせわた)に溜まった露で体を拭い健康と長寿を願います。

お彼岸

春分の日と秋分の日には、太陽が真東から上り真西へと沈みますが、

それによって彼岸と此岸とが通じやすくなり、

これらの時期に先祖供養をすることでご先祖の冥福を祈るとともに、

自らもいつか迷いのない此岸に到達できるよう願ったのです。

お墓、仏壇にぼた餅、おはぎをお供えする。

お盆(新暦7月15日、旧暦8月15日)

お盆の時期には先祖が浄土から地上に戻ってくると考えられ、

ご先祖様を1年に1回、家にお迎えしともにひと時を過ごして、

ご冥福をお祈りし、先祖の霊を供養する。

道具組について

掛軸、花器、花など道具の組み合わせで色々な表現を室礼ではすることができます。

こちらではテーマに合わせた道具組をご紹介します。

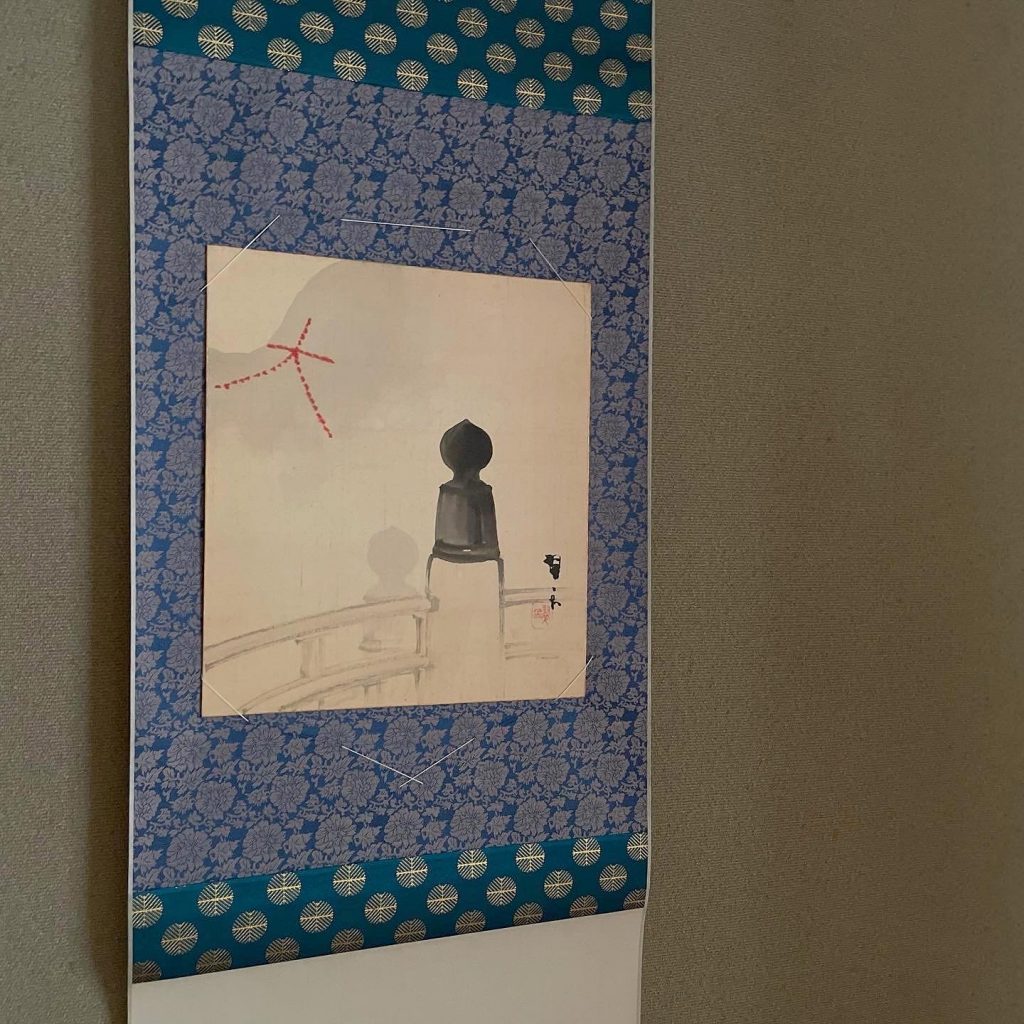

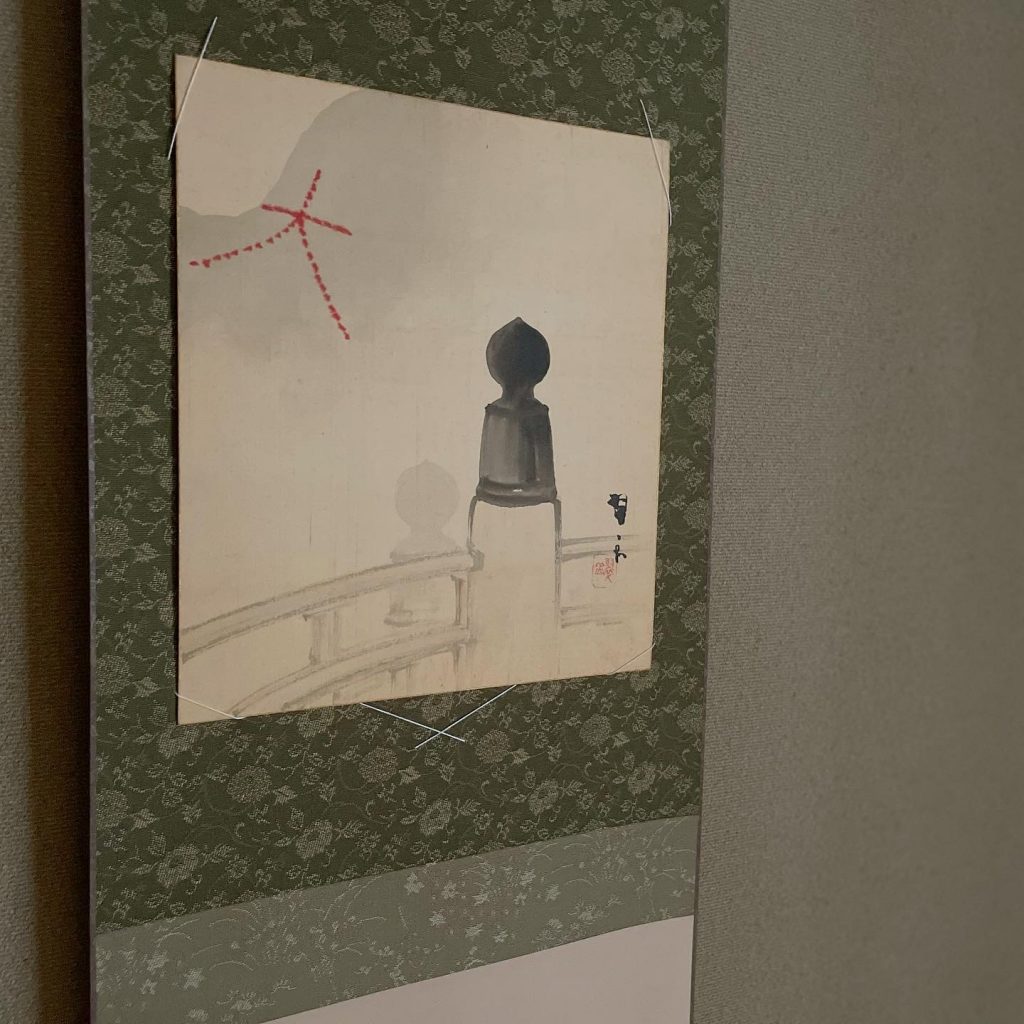

テーマ 「お盆」

掛軸

京都の五山送り火(ござんのおくりび)

お盆の時期に彼岸へ祖先の霊を送る送り火として行われるお盆の行事の一つ。

掛軸は生地の組み合わせで雰囲気が変わるのが魅力の一つです。

季節の色紙色々

昔の日本人は季節を楽しんでいた証です。

この色紙は12か月それぞれの月にちなんだ絵が描かれ箱にまとめられており

室礼の道具としてとても便利でおすすめです。

花

鬼灯(ほおずき)

鬼灯はふっくらした提灯のような形と炎の様なオレンジ色から、

お盆に帰ってくるご先祖様や精霊が迷わずに帰って来れるように

灯りとしての道しるべになる様に見立てられ、仏壇や盆棚、精霊棚に飾られます。

テーマ「 収穫の秋、お月様に感謝を込めて 」

秋と言えば中秋の名月。

日本人は月を神様と考え秋に収穫したものをお供し感謝をしました。

秋の室礼では、月・兔・団子・秋野菜がキーワードで想像を膨らませます。

秋室礼の出張講座より

テーマ 「 お正月 」

室礼師松村がこれまでに担当をした旅館の室礼をご紹介します。

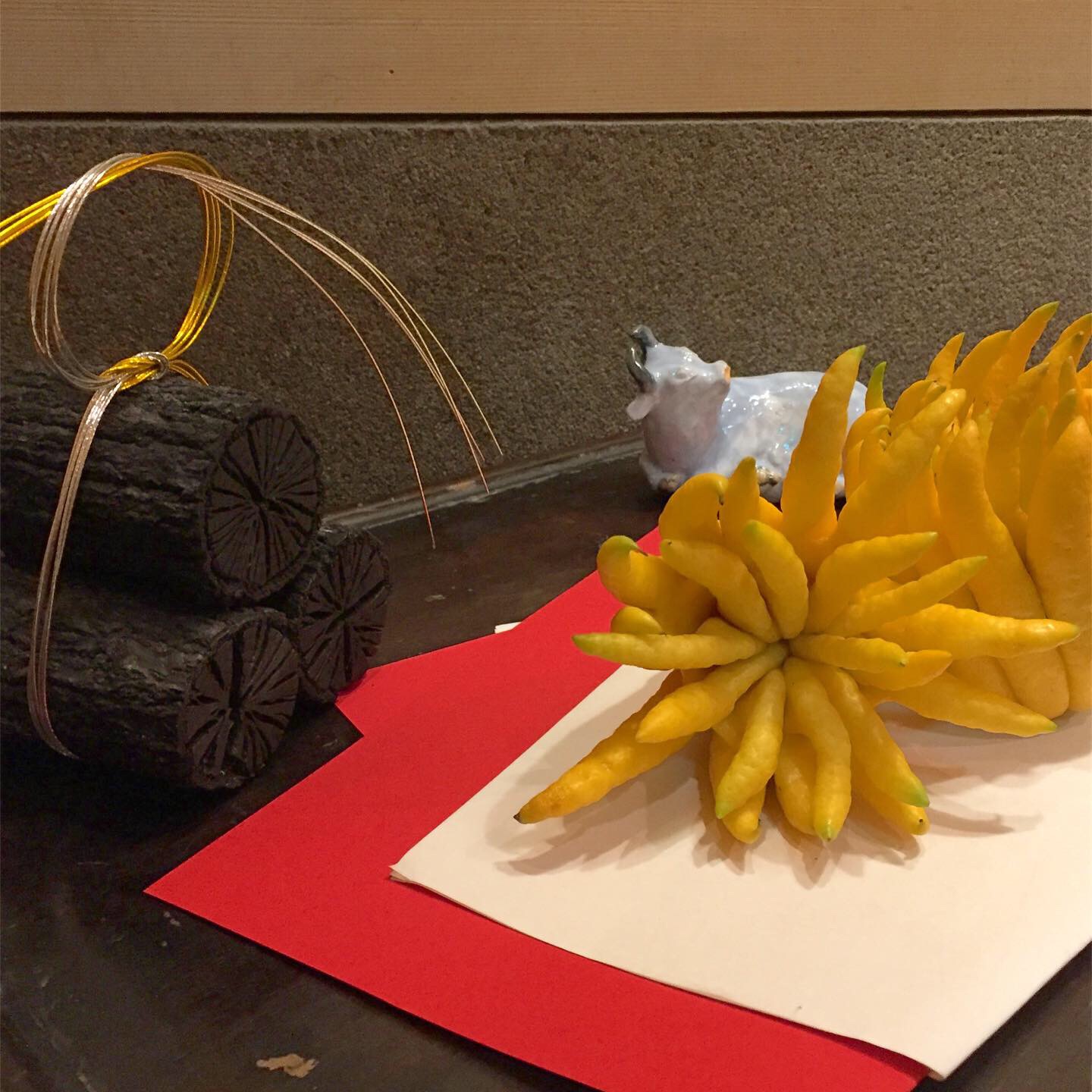

写真の右側に置いている黄色い柑橘は「仏手柑」です。

仏の手に見えることが由来で

とても珍しい果物なのでおもてなしの室礼にオススメです。

コンクリートの壁が印象的なエントランス

ガラスのフラワーベースに、「松」「稲」だけで

シンプルな門松を室礼ました。

木のこずえに神が宿ると考えられ松は年神を家に迎え入れるための依り代という意味合いから

門松が玄関に飾られるようになりました。

稲は五穀豊穣を意味します。

日本人の原点は稲です。

松村の室礼では年間を通して稲を使います。

お正月では稲飾りをしめ縄にみたて

稲を白い奉書で巻いて、南天の実を合わせることで紅白としめでたさを表現しています。

室礼師松村による

室礼のお仕事、出張講座について

室礼師 松村は直接現場にて床の間をはじめ様々な場所の室礼をご提案いたします。

また、室礼についての出張講座(レクチャー、デモンストレーション)も承っております。

旅館には日本の文化を体験できる場所として世界中からお客様がいらっしゃいます。

しかし、国際化が進み日本文化が忘れ去られ旅館業界でも同じことがおこっています。

床の間をきっかけに、もう一度日本の文化を見直し旅館のあり方を考えてみるのはいかがでしょうか?

室礼/実績報告

https://officeemu.jp/tag/%e5%ae%a4%e7%a4%bc-%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%a0%b1%e5%91%8a/

室礼師 松村へのお仕事のご依頼はこちらより承ります。

関連イベント情報

季節の室礼教室

出張講座

出張講座/実績報告

https://officeemu.jp/tag/%e5%87%ba%e5%bc%b5%e8%ac%9b%e5%ba%a7/

室礼道具のご購入はこちらより。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

野田市兵衛商店さんは1878年(明治11年)馬具商として創業。

時代の変化と共に変革を行い2018年には創業140周年を迎えた熊本の老舗企業です。

本社は築百年を越える木造建築で、

熊本地震で被災されたものの復旧工事をされました。

熊本市の景観形成建造物に指定されています。

今回、野田市兵衛商店さんのご協力で

こちらの和室とカフェスペースにて、

『くまもと花博 開催記念/春のいけはな、室礼展』

をPremium Tableのおもてなしとして開催いたします。

野田市兵衛商店さんの美しい床間

当日はカフェスペースにたてはなを、和室には春の室礼と盆飾りを

室礼師松村が担当いたします。

お越しいただいたお客様には熊本の抹茶と和菓子をご用意いたします。

くまもと花博に行かれた際はお気軽にお立ち寄りください。

くまもと花博

くまもと花博インスタグラムにて告知されました。

https://www.instagram.com/p/CcW84G8OjhR/?utm_source=ig_web_copy_link

Premium Tableについて

室礼師松村篤史について

これら3つの要素を組み合わせて季節の移ろいを表現しおもてなしをします。

床間とは、、、

床間(とこのま)とは、日本の住宅のうち格式を高めた客間などに設けられる一定の空間。

正しくは「床(とこ)」で、「床間」は俗称とされる。

ハレの空間である客間の一角に造られ、床柱、床框などで構成されている。

掛け軸や活けた花などを飾る場所である。

ウィキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%8A%E3%81%AE%E9%96%93

掛軸

掛軸は中国で北宋時代にはじまり、日本には飛鳥時代(約1000年前)に伝わりました。

茶の湯の流行と共に掛軸も一般にまで広がり、

来客者、季節、昼夜の時間を考慮して掛軸を取り替える習慣が生まれた。

掛軸の種類は、仏画、水墨画、墨蹟(禅僧の書)、古筆(平安~鎌倉時代の美しいかな書)など多種多様です。

現代では、暮らしの中で季節を楽しむ道具として、

床の間だけでなく、リビング・玄関などに飾られ楽しまれています。

ホストの思いをゲストに伝え、先人の想いを子孫に伝え、日本人の長い歴史に培われた「美」を表現する大切なお道具です。

花器

掛軸は仏教が発祥なので、花器も仏器である古銅との相性が良いです。

茶の湯の世界では様々な物を花器として使うようになり

現在では季節に合わせて竹籠・磁器・陶器・硝子など様々な花器を使います。

敷板

ほとんど注目されることがない悲しい道具ですが、じつは道具の組合せのアクセントとしてとても良い仕事をします。

本来の目的は畳を傷めないために花器の下に敷きます。

籠の花入は中に水を入れる受筒があるので籠そのものが、敷板の代わりをすることになので敷く必要がありません。

それでは具体的に床間に室礼をしていきましょう。

掛軸は鄭東珠(チョン・ドンジュ)さんの『叶』という力強い書に、

オフィスエムオリジナルの花のうつわ(白磁)と敷板を組み合わせました。

掛軸の生地がモダンなので、敷板は黒色の面を上にしました。

掛軸は片付けが難しいので初心者の方は額をおススメします。

チョンさんの薄墨の作品です。

オリジナルの花のうつわと敷板ですが、デザインが違うとまた雰囲気が変わります。

チョンさんの代表作『心音 さざ波』シリーズ。

絵画を飾るとグッとお洒落な床間の室礼になります。

床間は季節ごとに掛軸を掛け替え、野の花を活け四季を楽しむ場所です。

あまり難しいことは考えず、お好きな掛軸・花器・敷板と季節の花をいけ床の間の暮らしをお楽しみください。

現代では床間のない家が多いです。

そこで、何もない壁だけの空間を作り台を置きみたての床の間を作るのはいかがでしょう。

玄関は特におススメです。

サロンの玄関。

チョンさんの小さな額の作品と花のうつわ(白磁)をあわせました。

床間が板の場合は敷板は基本的に不要です。

秋の室礼道具展での様子。

鄭東珠(チョン・ドンジュ)さんの作品はオンラインショップにてご購入いただけます。

https://shop.officeemu.jp/view/page/chung

オフィスエムオリジナル商品

花のうつわ

購入はコチラより。

ギャラリーエム

室礼師松村が選んだ暮らしのうつわ、季節の室礼道具をはじめ

オフィスエムプロダクト商品(SUKI、Black&White、花のうつわ、、、)を

展示販売しています。

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート。

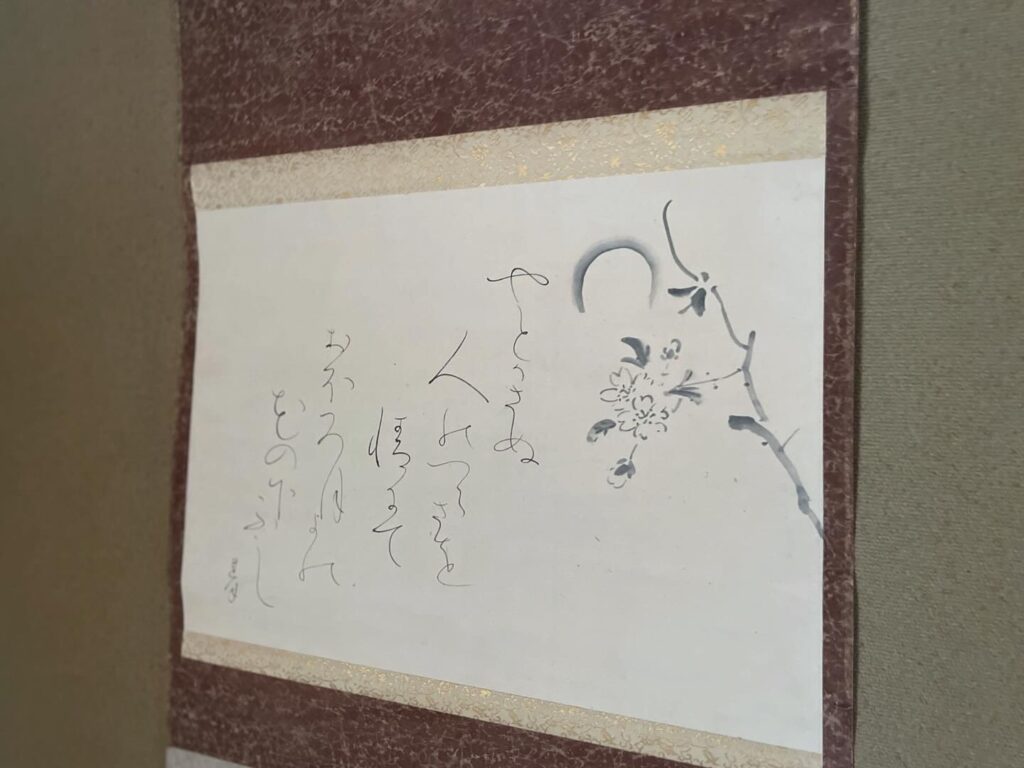

最後に季節ごとの床間の室礼をご紹介します。

正月

掛軸は祝言曲『翁』。

花は松竹梅を少し荒れた風情にあえていけてみました。。

春、桃の節句

掛軸は鳩居堂のお雛様の葉書を額に入れました。

黒の額にするとイメージが変わります。

花は乙女椿と猫柳。

初夏

蛍の掛軸。

花は、涼やかな竹籠に蛍袋とどくだみ。

八十八夜の室礼です。

蓮月の煎茶の画賛。

竹籠の花にお茶の木を加えました。

秋、お月見の室礼。

円相の掛軸を月にみたてました。

芒の苔玉。

アクセントに燭台を飾りました。

関連教室

この回では室礼に使用する道具について解説します。

室礼についてはこちらをご覧ください。

上の写真2点が室礼の基本です。

床の間に

①軸 ②季節の花 ③調度品

の大きく3つの要素から構成されています。

それではこれら3つの要素について説明していきます。

①軸について

室礼をする時まず決めるのが掛軸です。

掛軸で室礼のテーマを表現します。

茶会では僧侶が書いた墨蹟を飾りますが、

自宅や料亭ではおもてなしとして季節の日本画や文字を掛けるます。

掛軸を楽しむポイントですが、

一番重要なのは本紙と言われる作品の部分ですが、、、

掛軸には名物裂と言われる古い貴重な生地や、

和紙や更紗など様々な生地を使われていますので注意して見てみてください。

この掛軸が縦に長く色々な文字がテンポよく書かれているのが魅力的です。

春のお野菜「豌豆」の絵です。

蔦の緑と花の紫が素敵ですね。

お正月が終わると少しづつ春を感じる物があるとお客様は喜ばれます。

この頃から桜や梅の掛軸を掛けます。

次に②季節の花です。

花をいけるにはまず花器が必要です。

また、畳を傷めないために花台を敷くのが基本です。

同じ花材でも花器を変えると雰囲気が変わります。

上は古道、下はローマングラスを模したイタリアの硝子です。

足つきの台に見立てで木製の器に枯蓮をいけました。

韓国の古い燭台を花台に見立てて。

最後に③調度品です。

基本は三具足(香炉・燭台・花)なので燭台や香炉を置くのが基本ですが、

茶道では花と逆側に香合を置きます。

調度品を組み合わせることで床の間が煌びやかになります。

お正月と言えば鏡餅。

丸い三宝に奉書を敷いて木製の鏡餅を置きました。

こちらの鏡餅は硝子です。

下は秋のお月見の室礼です。

三宝は、室礼で神様へのお供えとして餅や野菜などをのせる道具です。

神社や神棚で使用しますが、室礼でもよく使用しますので1つお持ちになっていると便利です。

オフィスエムでは床の間がない現代の生活空間での室礼の提案として

棚やお盆に季節の花と調度品を組み合わせる盆飾りをご提案しています。

見立てのススメ

このように棚やお盆を床の間を見立て季節を楽しむのはいかがでしょうか?

日本には正月をはじめ、桃の節句や端午の節句など1年の節目を祝う習慣があります。

室礼を通して日本古来の暮らしをお楽しみにください。

室礼師 松村篤史について

室礼/実績報告

https://officeemu.jp/tag/%e5%ae%a4%e7%a4%bc-%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%a0%b1%e5%91%8a/

室礼師 松村へのお仕事のご依頼はこちらより承ります。

関連イベント

『季節の室礼と道具の勉強会』

出張講座

出張講座/実績報告

https://officeemu.jp/tag/%e5%87%ba%e5%bc%b5%e8%ac%9b%e5%ba%a7/

室礼道具のご購入はこちらより。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

室礼、旅館、日本の中で『正月』は一番大切な日ではないでしょうか?

今回はあらためて『正月』とは何か考えて見ました。

正月のしきたりと風習

目的 「年神様」をお迎えし家に福を招く

12月13日

正月事始め(お正月の準備を始める日)

・煤祓い(1年間の汚れを祓い清める/お掃除)

・松迎え(正月用の松を採りに行くこと、しめ縄作り)

・晴れ着の準備(下着や草履など新しくおろすならお正月)

・年賀状

・おせち

・餅つき(運を付く)

12月20日ごろ

冬至(1年で最も夜が長い日)

・柚子風呂(邪気を祓う)

・南瓜(無病息災/軒に吊るした保存食)

12月26~30日(29、31日はさける)

正月飾り

・門松(年神様を迎える道しるべ/常緑は生命力の象徴、神木)

・しめ縄(神事と俗事を区切る/邪除け)

・鏡餅(丸は魂を表し年神様が宿る場所)

12月31日

・年越し蕎麦(忙しい年用意/蕎麦のように長く長寿であるように)

・除夜の鐘(108の煩悩を祓う)

1月1日

正月

・初詣(除夜の鐘が鳴りやむ頃)

・お屠蘇(1年の邪気を祓い、長寿を願う)

・お節

(お重/福を重ねる、黒豆/邪気払いと、マメに勤勉に働けるように、数の子/子孫繁栄、田作り/イワシを肥料として使い田畑が豊作になったことにちなみ、五穀豊穣を願う)

・雑煮(大晦日の夜に年神様に供えた食物を下げてごった煮にし、神と人が一緒に食事をし霊力を得ると考えられていました。

1月7日

人日の節句(新春の祝い)

・七草粥(1年の無病息災/春の七草:せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ)

1月11日

鏡開き

(室町時代からの風習/縁起をかつぎ「開く」という。/神様からエネルギーをいただく。)

1月15日

小正月(旧暦の1月15日は立春後の満月のこと)

・小豆粥(小豆の赤い色が邪気を払うと考えられ無病息災と五穀豊穣を祈る)

・餅花、繭玉(豊作を願う)

・どんど焼き(煙に乗って年神様が天上に帰ってゆく。/厄祓い)

どんどん焼で年神様をお見送りし正月は終了です!!

日本では、正月をはじめ季節の変わり目に神様・仏様に祈り感謝をすることで

厄を祓い、五穀豊穣願っていました。

これが五節句の起源です。

室礼を通し「祈り」を暮らしの中に取り入れてみてはいかがでしょうか?

五節句について。

関連イベント

季節の室礼と道具の勉強会

室礼師松村について

室礼/実績報告

https://officeemu.jp/tag/%e5%ae%a4%e7%a4%bc-%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%a0%b1%e5%91%8a/

室礼師 松村へのお仕事のご依頼はこちらより承ります。

出張講座

出張講座/実績報告

https://officeemu.jp/tag/%e5%87%ba%e5%bc%b5%e8%ac%9b%e5%ba%a7/

室礼道具のご購入はこちらより。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

五節句は、

国土安泰、五穀豊穣、無病息災を神様に祈り、

人間は自然生命の一部であり、

自然のおかげで生かされていることに感謝する日です。

五節句の「節」というのは、

唐時代の中国の暦法で定められた季節の変わり目のことです。

定められた日に宮中で邪気を祓う宴会が催されるようになり「節句」といわれるようになりました。

日本でも年中行事として宮廷・幕府で決められ正式な儀礼となり、

日本文化を根幹を形成しました。

それでは五節句をご紹介します。

一月七日 人日(じんじつ)の節句(七草の節句)

一月七日の朝に春の七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)の入った七草粥を作りその一年の無病息災を願って食べます。

三月三日 上巳(じょうみ)の節句(桃の節句)

誕生した女児を祝福し、健やかな成長を願う、親から子、孫への愛情の節句。

雛人形を飾り、菱餅や桃の花も添えて、ちらし寿司や、白酒などで宴を催します。

五月五日 端午の節句(菖蒲の節句)

誕生した男児を祝福し、健やかな成長を願う、親から子、孫への愛情の節句。

鎧兜や人形を飾り、鯉のぼりを掲揚して、粽や柏餅に菖蒲の花を添えて宴を催します。

七月七日 七夕の節句(笹竹の節句)

日本古来の豊作を祈る祭りに、女性が針仕事などの上達を願う中国伝来の行事などが習合したものと考えられています。

九月九日 重陽の節句(菊の節句)

菊酒を飲み、菊の被綿(きせわた)に溜まった露で体を拭い健康と長寿を願います。

お彼岸

春分の日と秋分の日には、太陽が真東から上り真西へと沈みますが、それによって彼岸と此岸とが通じやすくなり、これらの時期に先祖供養をすることでご先祖の冥福を祈るとともに、自らもいつか迷いのない此岸に到達できるよう願いました。

お墓、仏壇にぼた餅、おはぎをお供えする。

お盆(新暦7月15日、旧暦8月15日)

お盆の時期には先祖が浄土から地上に戻ってくると考えられ、

ご先祖様を1年に1回、

家にお迎えしともにひと時を過ごして、

ご冥福をお祈りし、先祖の霊を供養します。

日本には四季があり、

五節句をはじめ季節ごとに様々な行事に人が集まり絆を深めてきました。

このようにして、

日本人のDNAには季節を楽しむ心が育まれたのではないでしょうか?

最後に、

日本人が季節を楽しむ心を表現した言葉をご紹介します。

春は野山に出かけて早春の季節に遊び

夏は風によって厄を祓い

秋には月を愛で豊作に感謝

冬には一陽来復を祝う

室礼師 松村篤史について

室礼/実績報告

https://officeemu.jp/tag/%e5%ae%a4%e7%a4%bc-%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%a0%b1%e5%91%8a/

室礼師 松村へのお仕事のご依頼はこちらより承ります。

関連イベント

季節の室礼と道具の勉強会

出張講座

出張講座/実績報告

https://officeemu.jp/tag/%e5%87%ba%e5%bc%b5%e8%ac%9b%e5%ba%a7/

室礼道具のご購入はこちらより。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

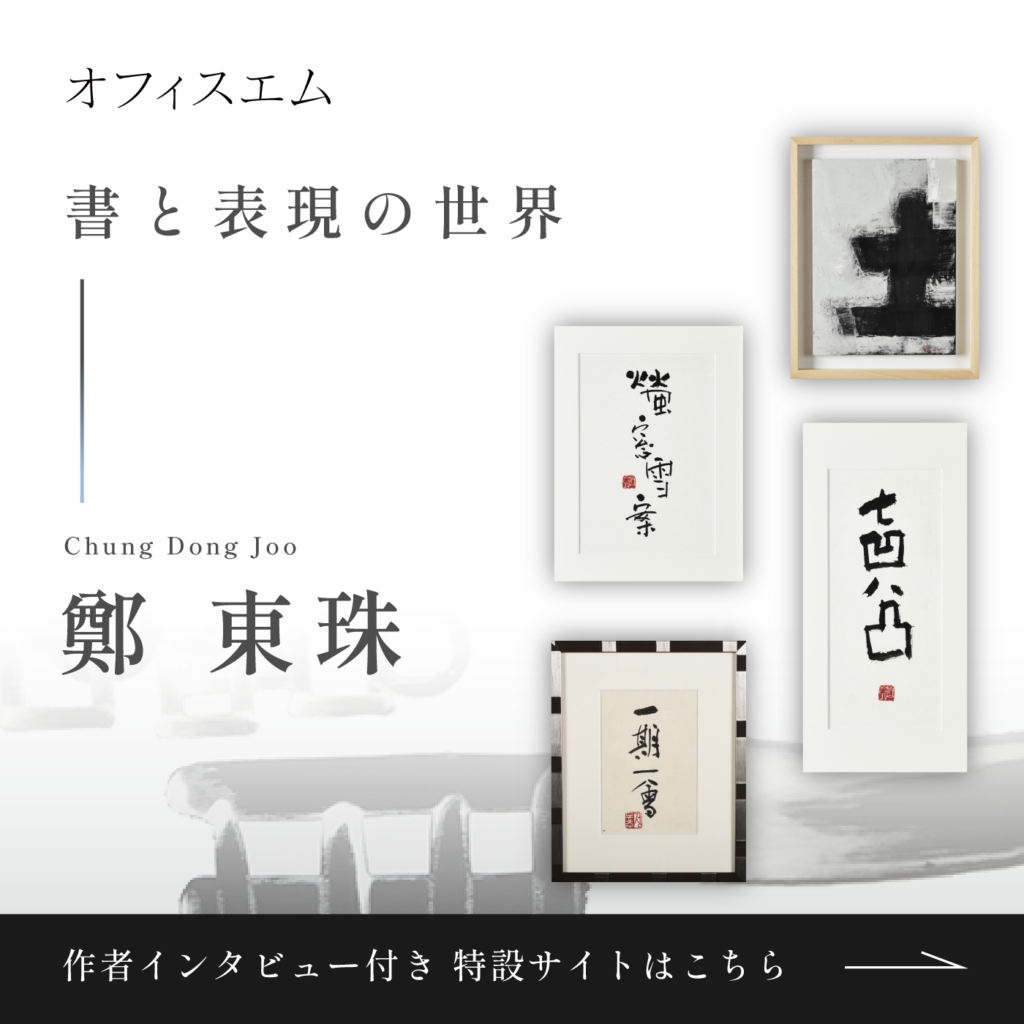

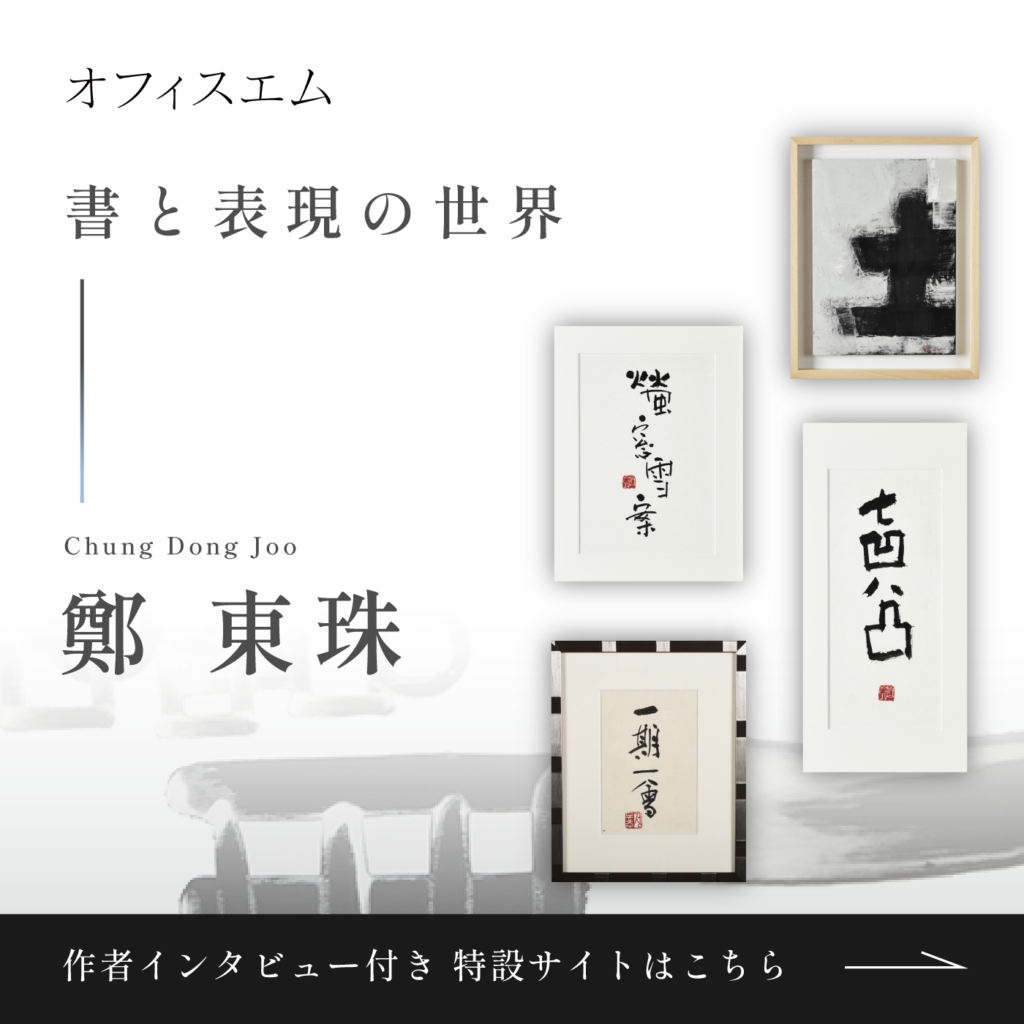

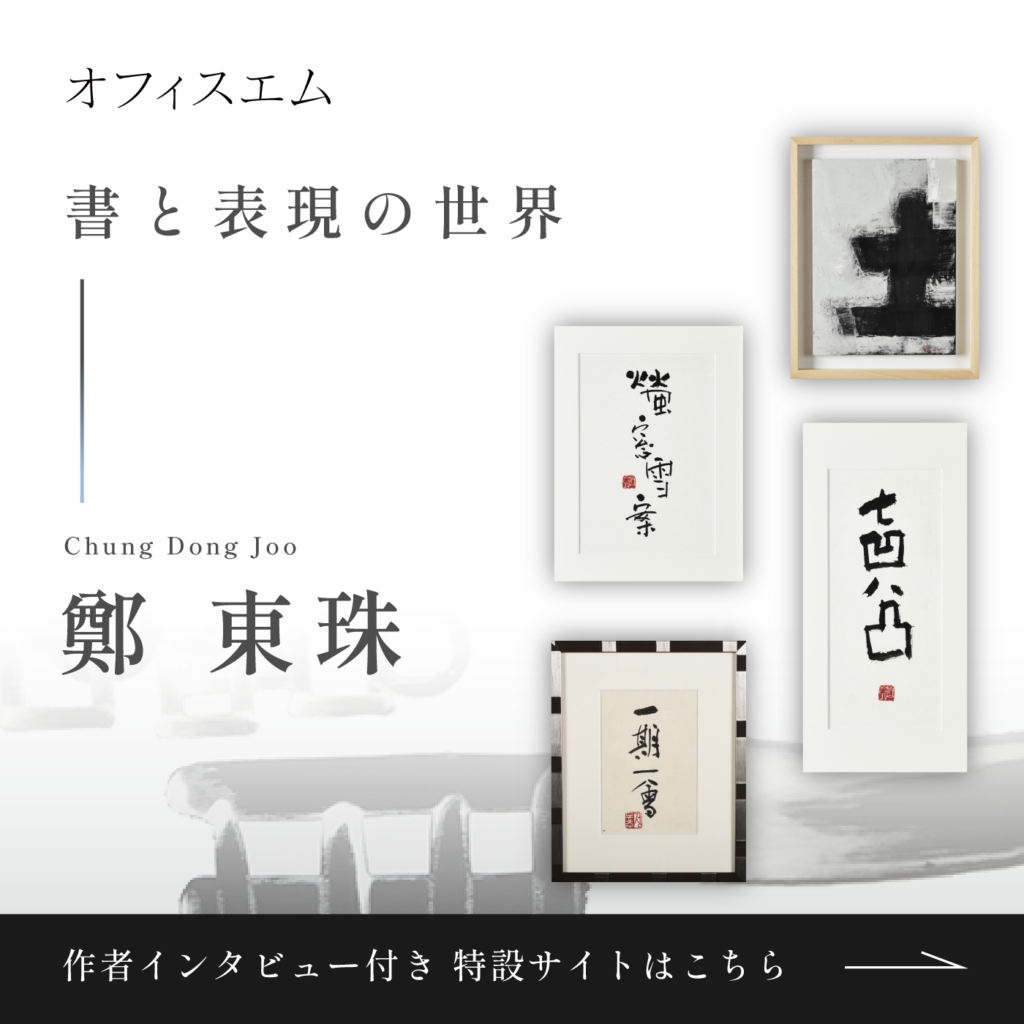

画家であり書家である現代アーティスト鄭東珠(チョン・ドンジュ)さんの作品をオンラインショップにて販売させていただけることになりました。

日本の文化の源流は美しい言葉や「和歌」です。

日本では古来、言葉には魂が宿り良い言葉は良い結果を、悪い言葉は悪い結果をもたらすと考える『言霊思想』がありました。

美しい言葉、和歌を詠むことに功徳があるとして「万葉集」「古今和歌集」「新古今和歌集」など多くの和歌集が作られました。

万葉集の柿本人麻呂の歌に「しきしまの大和の国は 言霊の幸(さき)わう国ぞ ま幸(さき)くありこそ」 という歌があります。

これは「この日本の国は、言葉が持つ力によって幸せになっている国です。これからも平安でありますように」という意味です。

能の演目には数多くの美しい和歌や漢詩が登場し、茶道では床間に禅語の掛軸が掛けられます。

このように日本文化にとって言葉は大切なものでした。

チョンさんの美しい文字をインテリアとして飾るのはいかがでしょうか?

鄭東珠(チョン・ドンジュ)さんの作品の購入はコチラより。

https://shop.officeemu.jp/view/page/chung

チョンさんとの出会いは、まだ山荘無量塔に働く以前に家族との正月旅行で山荘無量塔に宿泊した時でした。

夕食の前にギャラリーにうかがい作品を見せていただきました。

そこで出会ったのが『磨く』という文字でした。

まだ20代の私には高価な作品でしたのですぐに決断することができず、翌日にやはり欲しいと思い購入しました。

私はそのころ花教室をはじめたばかりで、生徒さんへのメッセージとしてこの文字を飾ることにしました。

今でも教室の節目の時にはこの文字を掛けています。

私が山荘無量塔に務めるようになり、

時間ができるとギャラリーに遊びに行き作品を見せていただいたり、古い道具のことなどチョンさんとのおしゃべりを楽しむようなりました。

あれからチョンさんとのお付き合いはかれこれ20年になります。

チョンさんは大分県出身の在日韓国人二世です。

1994年から作家活動をスタートし、2003年12月に山荘無量塔敷地内にあるギャラリーで展示販売をスタートしました。

作品は銀座のメゾンエルメス、駐日大韓民国大使館などに収蔵されています。

2007 年と 2012 年には、三重県の伊勢神宮に外国人として初めて3枚の墨象画が奉納されました。

画家が描く書

私は『心音さざ波』シリーズがチョンさんの象徴的作品だと思います。

伊勢神宮にもこのシリーズが奉納されています。

モノクロからはじまり、チョンさんの色鮮やかで独特なブルーそして桜色の作品が登場しました。

このシリーズには四季のうつろい、心の声を静かに表現しています。

チョンさんはこれまで様々シリーズを生み出し、70才を越えてもまだまだ作品を作り続けています。

山荘無量塔が併設する美術館でこれまでの回顧展が開催されました。

そこにはチョンさん絵描きとしての力強さと目に見えない心の豊かさを感じました。

オフィスエムは、

そんな美しい絵を描く画家が描く書にこそ価値があると考えています。

これから多くの方にチョンさんの作品を見ていただきご縁が広がりますように。

鄭東珠(チョン・ドンジュ)さんの作品の購入はコチラより。

https://shop.officeemu.jp/view/page/chung

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート

オフィスエムエムオリジナル商品

『多機能な和食器』

はじめての和食器がコンセプト。

沢山の種類の食器がなくても食卓が楽しくなるよう1つのお皿で様々な使い方ができるシンプルな和食器を考えました。また、現代の生活空間を考慮しスタッキングができるようデザインも工夫しました。

2023年に春をイメージし桜色が新しく加わりました。

製作は熊本の新進気鋭の陶芸作家 齊藤博之(玄窯)監修。

道具を通して、日本文化の良さを体感してほしい。プロダクトと手仕事の間を探し、愛着が湧く便利な器を作れないだろうか。収納された姿も美しく魅せたい。と、代表松村と齋藤氏と語り明かしながらこの器が出来上がっていきました。

齊藤博之

玄窯 ( https://genngama.com/ )

1978年 熊本県出身

2013年 陶芸家であり草月流師範でもある古守玄に師事

2014年 古守玄より、玄窯を継ぐ

2018年 熊本県植木町に工房を構える

日本文化には本来と違う用途で使う『みたて』という考え方があります。

千利休や武野紹鴎などの茶人によって発展した、茶の湯の「遊び心」や「美意識」を表現する重要な文化・技術です。

多機能な和食器はデザインをシンプルにしているので様々な使い方ができます。

皆さんそれぞれの『みたて』でテーブルコーディネートをお楽しみください。

モーニング

中鉢 みたての茶碗

中皿 菓子皿として

お茶のおもてなしセット

中鉢+小皿+リバーシブルのトレー

おにぎり定食

小皿(黒+白)+CUP+豆皿+リバーシブルのトレー

ご自宅用はもちろん、結婚祝いや新築祝いなど大切な場面での贈り物にもオススメです。

ご家族の成長を見守り、ともに変化していく過程も楽しめます。

贈答用に包装も承ります。

オフィスエムオリジナル商品

玄窯×オフィスエム

多機能の和食器 黒白と桜色シリーズ

ご購入はこちらより。

https://shop.officeemu.jp/view/category/Japanese_tableware

PLATE 中・小・豆皿

BOWL(中鉢)

CUP

ギャラリーエム

室礼師松村が選んだ暮らしのうつわ、季節の室礼道具をはじめ

オフィスエムプロダクト商品(SUKI、Black&White、花のうつわ、、、)を展示販売しています。

筆者

松村篤史(オフィスエム代表・室礼師)

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート。

今年も無事に稲が収穫できました。

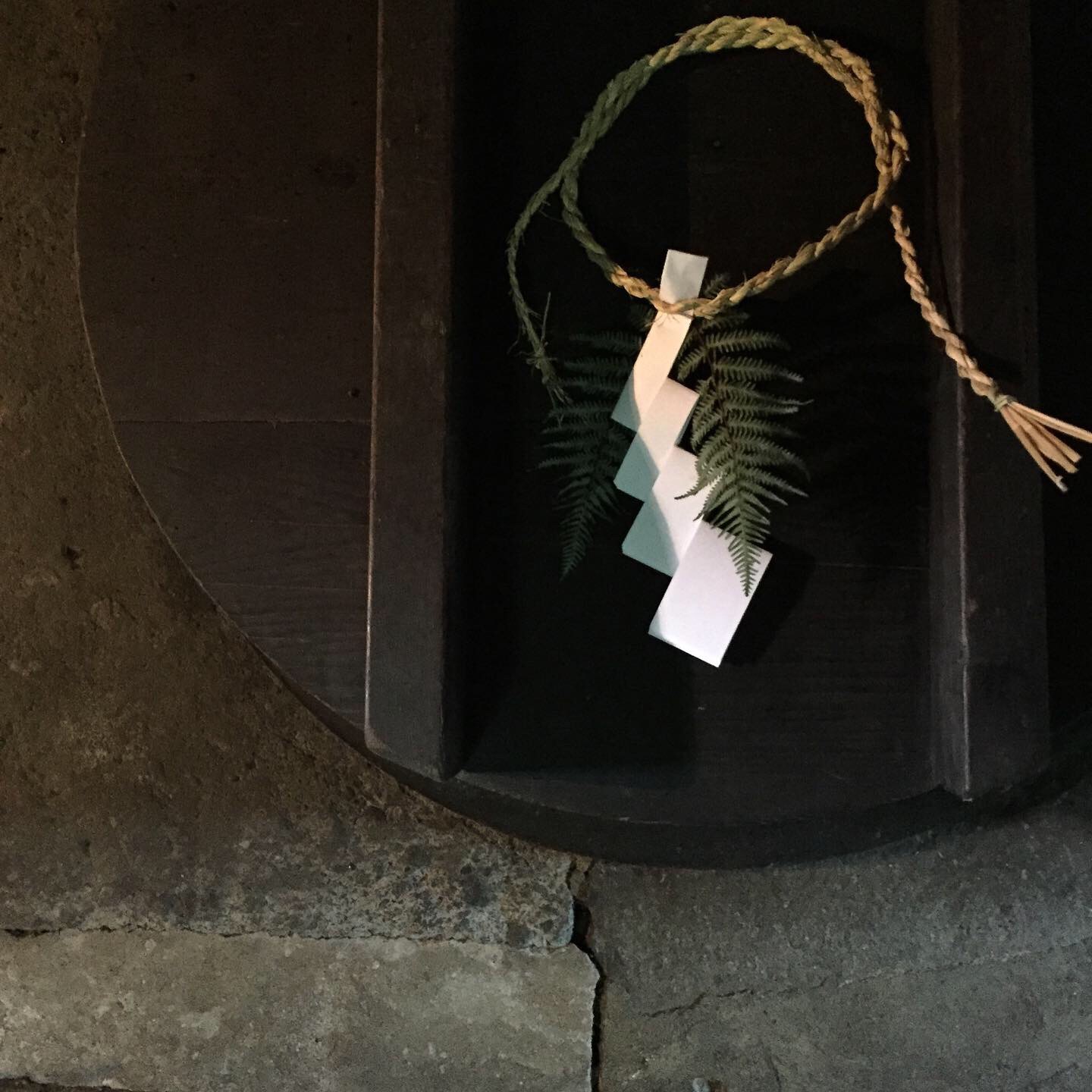

師走に入るとお正月に歳神様をお迎えする準備がはじまります。

秋に収穫をした藁で注連縄を作ります。

毎年、オフィスエムでも稲作体験でお手伝いをさせていただいてる菊池の藁で注連縄を作ります。

稲作体験の様子

今年のリースの注連縄です。

『正月飾りと祝いの道具展』にて販売いたしたします。

今年ははじめて亀の稲飾りも作りました。

山から根引松を採ってきて松迎をします。

門松の代わりに玄関に飾ります。

歳神様は門松から注連縄を飾られた玄関を通って家の中に入って来られます。

そこで根引松と注連縄を合わせて玄関の正月飾りを考えてみました。

正月の事はじめとして12月4日より『正月飾りと祝いの道具展』を開催いたします。

遠方の方にはオンラインショップにて順次販売を開始いたします。

皆さまにとって佳き新年を迎えられますように。

関連イベント・教室

オンラインショップはこちらより

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

関連ブログ

節分とは、季節を分けること。

春は1年のはじまりとされ、悪いものを追い出す日とされています。

神社やお寺では2月に厄払いをします。

自宅では豆まきをし厄を祓い、福を招きます。

節分の室礼では、鬼やお多福・升に豆を使います。

地方によっては魔除けとして玄関に柊と鰯や唐辛子を飾るところもあります。

節分の盆飾りでは、ガラスの器を升にみたて数種類の豆を入れました。

またアクセントに一輪挿しに柊、豆の上に唐辛子と片口鰯を合わせました。

2月は春の室礼道具展を開催いたします。

節分が過ぎると五節句がはじまります。

玄窯さんに盆飾りに合わせて作っていただいた節句の置物をはじめ、

室礼師松村が集めた道具の展示販売をいたします。

関連イベント・教室

室礼道具はオンラインショップにてご購入いただけます。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

はじめての盆飾りセット 17,820円

桃の節句セット(お雛様とお内裏様) 9,900円

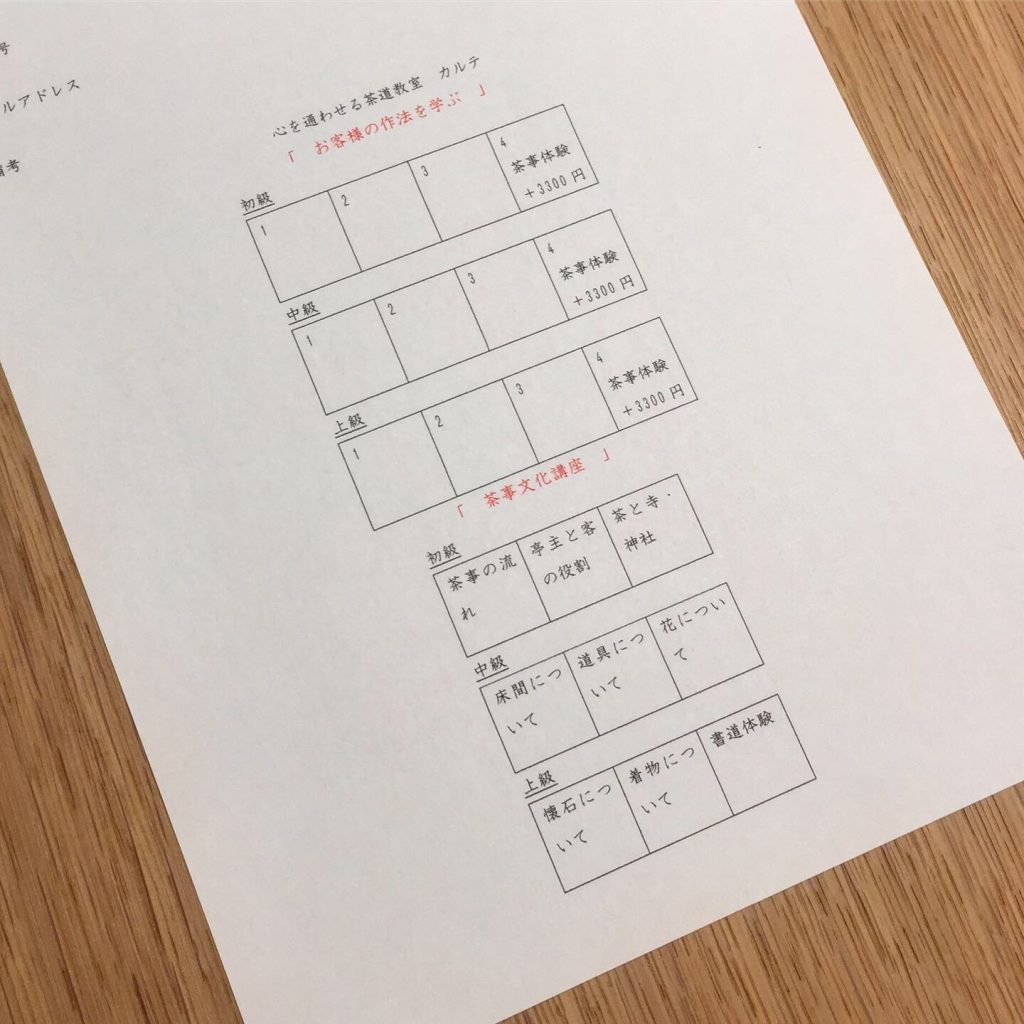

「心を通わせる茶道教室」は、お茶を通じて着物・書・道具など日本文化全般を知り、楽しみながら学ぶ大人の教養講座です。

通常の教室は、お茶を点てるお点前が中心ですが、当教室では限られた時間で効率的に茶道を学んでいただくため、お客様側の作法をお稽古します。

この作法を学ぶことで、長い茶道の歴史のなかで培われた究極の会話術やコミュニケーション能力を鍛え、円滑な人間関係を構築するスキルを習得することができます。

お稽古の流れ

所要時間約2時間

10分 講師挨拶と内容説明

40分 実技

茶室の入り方、抹茶の飲み方、道具の拝見、茶室内での会話、、、

10分 休憩

30分 文化講座

茶道の歴史、道具、料理、着物について

20分 抹茶の点て方体験

10分 質疑応答

終了

よくあるご質問

Q,着物でなければ参加できませんか?

A,ほとんどの方がカジュアルな普段着でいらっしゃいます。

もちろん、和服で数寄屋袋などを持ち込んで参加されてもOKです。

Q,道具を持っていないのですが、、、。

A,こちらでご準備しておりますので、手ぶらでお気軽にお越しください。

Q,初めてなので緊張してしまいそうです。

A,「心を通わせる茶道教室」には初心者の方も多くご参加されています。知識ゼロでも楽しんでいただけるお稽古を心がけておりますのでどうぞリラックスしてお越しください。

日時

第4水曜日(予約制)

1日3回やっていますのでご都合の良い時間をお選びいただけます。

*日程は変更になる月もあります。

参加費

1回/3,300円(税込み)

抹茶・四季折々のお菓子付き

*1回だけの参加も、継続しての受講も可能です。

ご予約はこちらより。

茶道具の購入はこちらより。

https://shop.officeemu.jp/view/category/tea

お正月と言えばお節

お重に沢山の種類のお料理を盛り込むのもいいですが、

平皿や豆皿を組み合わせて、少ない品数でもお正月らしい雰囲気を演出することができます。

器の色を変えるだけで雰囲気が変わります。

中鉢に七草粥を盛り付けました。

1月11日鏡開きにいただくおぜんざい。

オフィスエムオリジナル商品

玄窯×オフィスエム

1つのデザインで様々な使用法ができ、重ねられることで収納スペースを広くとらないように工夫した多機能な和食器を玄窯さんに作っていただきました。

黒と白のうつわ

さくら色のうつわ(新商品)

購入はこちらより。

https://shop.officeemu.jp/view/category/Japanese_tableware

PLATE 中・小・豆皿

BOWL

CUP

筆者

松村篤史(オフィスエム代表・室礼師)

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート。

ギャラリーエム

室礼師松村が選んだ暮らしのうつわ、季節の室礼道具をはじめ

オフィスエムプロダクト商品(SUKI、Black&White、花のうつわ、、、)を展示販売しています。

利休の名言に

「茶の湯とはただ湯を沸かして茶を点てて飲むばかりなる事と知るべし」

という教えがあります。

お湯を沸かすといっても、

お湯の沸き始め、盛り、終わりで温度や味が変わります。

お茶を点てるのも、

抹茶とお湯の割合で味が変わります。

その日の気温や、お客様のお好みでお茶を点てるお湯の温度を調整します。

茶道とは、

茶碗に抹茶を入れ、湯を注ぎ、茶筅でお茶を点てお客様にお茶を一服差し上げることですが、、、

その行為の中に

亭主はお客様を思いやる心を込め、

お客様はその亭主の思いを汲み取り、

亭主と客が心を通わせることで人と人の絆を深める「和の社交場」です。

この回では、亭主と客が具体的に心を通わせる代表的な5つの要素をご紹介します。

その①

床の間は亭主からの第一メッセージ

お客様は茶室に入ると最初に床の間を拝見します。

床の間には、掛軸と季節の花がいけられいます。

茶会には、

招待されたお客様のお祝いの会であったり、

何かしらの亭主の思いが込められており、

それを最初に表現されるのが掛軸です。

その②

お客様に心をこめる茶道具

季節によって釜の位置が変わります。

春、夏の暑い時期は風炉にすることでお客様から火を遠くに置きます。

逆に、秋や冬の寒い時期は炉にすることでお客様に火を近づけます。

同じように、

茶碗の口の広さも季節によって変わります。

寒い季節は冷めづらいように口の狭いものを選びます。

暑い季節は口が広くなります。

夏にはガラスの茶碗で涼を演出したりもします。

茶道の見せ場の1つに釜の蓋を開ける時に出る湯気です。

風炉の釜は口が小さく、

炉の釜の口は大きく湯気が沢山みせることで温かさを演出します。

このように、道具には亭主のもてなしや思いが込められています。

その③

客と亭主の息づかい

茶室に入るとまず最初に床の間を拝見します。

あまり長く拝見していると亭主を待たせることになりますが、

さっさとしてしまうと亭主はお好みではなかったのかな?と心配になってしまいます。

お点前のテンポですが、

お茶を点てるまでは丁寧に少しゆっくりしますが、

片付けまでゆっくりしてしまうとお客様も疲れてしまいますので

片付けからは気持ちテンポを速くします。

お客様は神様ではありません。

客と亭主は平等です。

その④

呼ばれたら呼び返す

「呼ばれたら呼び返す」と言うと少し恐怖を感じますが、、、

そうゆうことではなく、

茶の湯とは本来プライベートのティーパーティーのようなものです。

誘われるだけでなく、お誘いをすることで人と人の絆が強まり、より心のこもったもてなしをすることができます。

茶室でお点前をしなくても、

ご自宅にご招待して、

お気に入りの器で美味しい和菓子と抹茶をテーブルに出すだけでも思いは込められます。

自分でできることを工夫することが大切です。

そして、お客様は既成の概念ではなく心で受け止め決してケチを付けてはいけません。

「心を通わせる茶道教室」では、

ご自宅で抹茶が出せるように点てる練習をします。

ご家族やお友達に抹茶を出しましょう。

その⑤

茶事は究極のおもてなし

茶事はお茶だけでなく食事も出てくる究極のおもてなしです。

茶会と言えば、お点前を拝見してお茶を一服いただくのが一般的なイメージだと思います。

茶会で出される泡立てられた抹茶は薄茶(うすちゃ)です。

茶事では濃茶(こいちゃ)が出されます。

濃茶は、抹茶を薄茶の倍の量を入れ少量のお湯で練ったものです。

千利休の時代お茶と言えば濃茶でした。

茶事では、

まずお湯を沸かすために炭点前をします。

湯が沸く間に茶懐石をいただきます。

食事が終わるころにちょうど湯が沸きますので、

最初に濃茶、次に薄茶をいただいて終了です。

炭の火を見ると心がホッとします。

茶懐石は日本料理の原点です。

茶事にはお客様をもてなす様々な仕掛けがあります。

道具も沢山必要ですし、準備も大変ですので

茶道をお稽古されている人にとっても貴重な会です。

オフィスエムでは初心者でも楽しめる茶事を企画していますので安心してご参加ください。

茶道とは、

亭主がお客様をもてなし

お客様はその心を汲み取り心を通わせることです。

抹茶が点てられれば誰でもできます!!

有名な道具、立派な茶室などがあっても、もてなしの心がなければ意味がありません。

あれがダメ、これがダメではなく

ポジティブシンキングで、

あれイイね!!、これイイね!!

で茶の湯を楽しめる場を作っていきたいと思っています。

関連イベント

「心を通わせる茶道教室」

「本格的な茶事を体験する会」

オンラインショップ

自宅でお抹茶一式セット

https://shop.officeemu.jp/view/item/000000000085?category_page_id=tea

早苗(さなえ)

八十八夜をむかえ新茶の季節、

苗床が作られ本格的な稲作の準備がはじまります。

ゴールデンウィークが過ぎると田んぼに水が張られ田植えが行われます。

五穀豊穣を祈り、飯喰い猿と稲の苗(早苗)を取り合わせました。

早苗は6月の季語です。

日本人にとって稲作は神聖なものであり、日本文化は稲作とともに成熟したのではないでしょうか。

毎年稲作体験でお世話になっている菊池の美しい田園。

月1稲作体験@菊池

室礼師松村考案『盆飾り』

お盆を床間にみたて現代の暮らしの中で季節の室礼を楽しみませんか?

花一輪と季節の小物で室礼のある暮らしがはじまります。

『盆飾り』について

室礼道具はオンラインショップにてご購入いただけます。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

関連教室

関連ブログ

ギャラリーエム

室礼師松村が選んだ暮らしのうつわ、季節の室礼道具をはじめ

オフィスエムプロダクト商品(SUKI、Black&White、花のうつわ、、、)を

展示販売しています。

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート。

大切なお客様が来られた時にどうやっておもてなしをするか悩むことはありませんか?

オフィスエムオリジナル商品『多機能な和食器』と『リバーシブルのトレー』を使って簡単おもてなしコーディネートをご紹介します。

ポイントはトレーに器をのせることで特別感を演出すること!!

あとは、美味しい季節の和菓子と抹茶で完成です。

器の色を変えてご自身のコーディネートを楽しまれるのはいかがしましょうか?

オフィスエムエムオリジナル商品 多機能な和食器

「はじめての和食器」がコンセプト。

沢山の種類の食器がなくても食卓が楽しくなるよう1つのお皿で様々な使い方ができるシンプルな和食器を考えました。また、現代の生活空間を考慮しスタッキングができるようデザインも工夫しました。

ご自宅用はもちろん、結婚祝いや新築祝いなど大切な場面での贈り物にもオススメです。

ご家族の成長を見守り、ともに変化していく過程も楽しめます。

黒と白シリーズ

https://shop.officeemu.jp/view/page/baw

桜色シリーズ

贈答用に包装も承ります。

関連ブログ

お抹茶の点て方についてはコチラをご覧ください。

ギャラリーエム

室礼師松村が選んだ暮らしのうつわ、季節の室礼道具をはじめ

オフィスエムプロダクト商品(SUKI、Black&White、花のうつわ、、、)を展示販売しています。

筆者

松村篤史(オフィスエム代表・室礼師)

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート。

茶事とは、、、

茶事はお茶だけでなくお食事も出てくる究極のおもてなしです。

茶会と言えば、お点前を拝見してお茶を一服いただくのが一般的なイメージだと思います。

茶会で出される泡立てられた抹茶は薄茶(うすちゃ)です。

茶事では濃茶(こいちゃ)が薄茶の前に出されます。

濃茶は、抹茶を薄茶の倍の量を入れ少量のお湯で練ったもので

本来、茶道のお茶は濃茶が主役です。

茶事では、

まずお湯を沸かすために炭点前をします。

湯が沸く間に茶懐石をいただきます。

食事が終わるころにちょうど湯が沸きますので、

最初に濃茶、次に薄茶をいただいて終了です。

美しくカットされた炭、綺麗に火がおこり湯が沸く音は心が和みます。

茶懐石は日本料理の原点です。

茶事にはお客様をもてなす様々な仕掛けがあります。

それでは具体的に茶事の流れをご説明します。

まず、事前にご案内状が届きます。

茶事は今でいうホームパーティーのようなものです。

申し込むものではなく招待されるものという認識の方が良いかもしてません。

当日は直接茶室に入るのではなく、

まず待合という部屋で荷物をまとめご一緒する方にご挨拶をし茶室に入る準備をします。

準備ができたら腰掛という庭にある東屋に移動し亭主のお迎えを待ちます。

この間に身だしなみを整え、心を整える時間としても活用します。

亭主のお迎えがあったら一人ずつ茶室に入り床間を拝見します。

床の間を拝見することで、今日の趣向や亭主の想いにふれることができます。

最初にお湯を沸かすために亭主が炭を入れます。

これを炭点前といいます。

炭点前が終わったらお湯が沸くまで時間がかかりますのでその間に懐石が出てきます。

まず最初に蒸らす前の炊き立てご飯、汁、向付が出ます。

次にお酒が進められます。

一服の酒を通して、亭主と客が心を通わせる時間です。

ご飯・汁のおかわり

亭主が勧める場合は、軽く受けてもう一膳いただきます。

煮物椀

湯気の立つ椀からは、旬の香りとともに亭主の心づかいが伝わります。

焼物・炊合せ・強肴

香ばしさ、やさしさ、力強さ――三つの味わいが調和します。

箸洗い

優しい味わいで一度口を整え、懐石の余韻を味わう一品です。

八寸(海の物・山の物)

海と山の幸が並び、四季の彩りと亭主の心づかいを感じます。

湯桶・漬物

湯桶で飯椀・汁椀・向付を綺麗に清め亭主にお返します。

懐石が終わり、お菓子をいただいたら一度茶室を出て腰掛で一息つきます。

懐石の余韻を楽しみつつ、濃茶の準備が整うのを待ちます。

お客様が茶室を出たら、亭主は掛け軸を掛花入れに変え床間を模様替えをします。

次の席にふさわしい設えへと整え、客を新たに迎える準備をします。

銅鑼の音が聞こえたら入室の合図です。

もう一度茶室に入ります。

炭もおこり、湯が沸いていますのでここから濃茶のお点前です。

濃茶は厳粛なものなのであまり話はせず静かにお点前を拝見します。

濃茶が終わったらお薄です。

お薄は濃茶とは違ってお気楽にということで煙草盆が運ばれ、場も和み客も亭主も会話を楽しみながらリラックスした雰囲気でお茶をいただきます。

茶室から出る時に亭主がお見送りをし終了となります。

お茶はただ飲むだけでなく、部屋を出入りしたり、小間から大広間に移動したり色々な道具や料理など様々の仕掛けでお客様をもてなすことができます。

客人はその亭主の思いを汲み取り心を通わせることが茶道です。

お点前ができるだけでなく、掛軸の意味や道具の知識、洗練された言語能力があってはじめて茶事が成立します。

これは、会合や商談も同じではないでしょうか?

仕事に対する深い知識、知性のある会話によってお客様から信頼を獲得し円滑に商談を進めることができます。

茶事を非現実と思わず、アフタヌーンティーのような身近なお茶、食事の時間ととらえると、茶道の洗練された作法はきっと仕事、暮らしにも良い影響を与えてくれるはずです。

関連イベント・教室

オンラインショップ関連商品

茶会のお洒落

数寄屋袋/SUKI

https://shop.officeemu.jp/view/category/suki

鄭東珠(チョン・ドンジュ)さんの美しい書

床間はもちろん、インテリアとしても飾っていただくことができます。

https://shop.officeemu.jp/view/page/chung

茶道初心者の方は、まず自分のために抹茶を点てることから始めませんか?

自宅でお抹茶一式セット 13,200円

茶道具の購入はコチラより。

https://shop.officeemu.jp/view/category/tea

関連ブログ

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート

七夕/7月7日

牽牛(けんぎゅう)と織女(しょくじょ)が1年に1度七夕の夜にだけ会えるという「星まつり」伝説と、機織(はたおり)をする織女にちなんで祭壇に針などを供えて星に祈りを捧げ裁縫や書道など技芸の上達を願う「乞巧奠(きっこうでん)」という行事が奈良時代(710~784年)頃に中国から日本に伝わり宮中で七夕行事が行われるようになり、江戸時代に庶民の間にも広まりました。

現在では、笹に願い事を書き芸事や手習いの上達を願う日となっています。

梶の葉は、表面に生えた繊毛で「墨のノリが良い」ということがあり、梶の葉に和歌を書くという風習が生まれました。

七夕の夜に芋の葉上の朝露で墨をすり「梶の葉」に書く風習が日本に伝わり、これが短冊のはじまりです。

七夕の盆飾り

一輪挿に小さし笹と五穀豊穣を祈り梶の葉に御幣猿をのせました。

七夕の短冊には、青、赤、黄、白、黒の五色が使われます。

この五色は、中国の五行思想に基づいており、自然界の五つの要素(木、火、土、金、水)を表しています。

サロンの床間の室礼です。

軸 梶の葉 蹴鞠 清輝作

花 青竹 五色短冊

それぞれの色には特定の願いが込められており、願い事にあった色に願い事を書くと願いが叶いやすくなります。

・青(緑) – 木の要素

青や緑は、成長や発展を象徴する色です。

新しいことを始めたり、自己成長を願う時にこの色の短冊を選びます。

・赤 – 火の要素

赤は情熱や愛、幸福を象徴する色です。

恋愛や友情、家庭の幸せを願う時にこの色の短冊を選びます。恋愛運を上げたい人や、大切な人との関係を深めたい時にぴったりです。

黄 – 土の要素

黄は、安定や信頼、知恵を象徴する色です。

生活の安定や、知恵を深めたい時にこの色の短冊を選びます。経済的な安定や、試験の成功を願う場合に適しています。

・白 – 金の要素

白は、純粋さや浄化、真実を象徴する色です。

心の浄化や、純粋な願いを込めたい時にこの色の短冊を選びます。精神的な成長や、新しい始まりを願う際に適しています。

・黒(紫) – 水の要素

黒や紫は、深い思慮や神秘、癒しを象徴する色です。内面の充実や、癒しを求める時にこの色の短冊を選びます。心の平和や、健康を願う際に適しています。

室礼師松村考案『盆飾り』

お盆を床間にみたて現代の暮らしの中で季節の室礼を楽しみませんか?

花一輪と季節の小物で室礼のある暮らしがはじまります。

『盆飾り』について

室礼道具はオンラインショップにてご購入いただけます。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

関連教室

関連ブログ

ギャラリーエム

室礼師松村が選んだ暮らしのうつわ、季節の室礼道具をはじめ

オフィスエムプロダクト商品(SUKI、Black&White、花のうつわ、、、)を

展示販売しています。

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート。

茶道では普段使わない道具が色々出てきます。

この回では、基本となる道具についてご説明します。

上の写真が基本の道具です。

まずは向かって左側の1番大きな道具が「釜」です。

釜がのっている下の部分を「風炉(ふろ)」です。

中に灰、炭を入れて湯を沸かします。

鉄で湯を沸かすとまろやかで美味しくなります。

右側の釜の次に多きい道具は「水指」です。

釜のお湯を足すときに使います。

次にお茶を点てるために使う道具をご紹介します。

向かって左側の赤と黒の塗の道具は「棗(なつめ)」です。

棗は抹茶入れです。

色々な形や蒔絵が施されたり可愛らしいものが沢山あります。

棗の上にのっているのが「茶杓(ちゃしゃく)」です。

抹茶を棗から茶碗に入れるスプーンのようなものです。

最後に右側にあるのが「茶筅」です。

抹茶を泡立てます。

穂先が80本や100本などがあります。

お点前をしないと知ることがない道具達ですが、、、

左の道具から、下は「蓋置(ふたおき)」、上は「柄杓(ひしゃく)」といいます。

蓋置は柄杓をのせたり、釜の蓋をのせたりします。

柄杓は釜の湯や水指の水をくむ道具です。

柄杓の素材は竹ですが、

蓋置は竹や焼物など色々な素材や形がありユニークな小道具といった立ち位置です。

右側は「建水(けんすい)」や「こぼし」と言います。

茶碗に入れたお湯や水を捨てる器です。

最後に一番大切なのが「茶碗」です。

楽焼、萩焼、唐津焼など多種多様です。

その日の会の趣向や、気分に合わせてお茶碗を選ぶのは楽しいものです。

さあ、皆さんは今日はどんな気分ですか?

前回は床の間の3要素をご紹介しました。

茶の湯は、道具の組合せに亭主のメッセージが込められており、

客はその思いを受け止め「心を通わせる」のが醍醐味です。

道具の価値や金額ではなく、

亭主の思いを伝えることが大切です。

お茶会では、

どんな思いで亭主の方が道具組をされたのか想像しながらお茶をいただいてください。

< 自分をもてなす >

和菓子は季節によって様々な種類があります。

抹茶は近年、京都だけでなく地域ごとの個性豊かな抹茶が販売されるようになりました。

その日の気分でお茶碗と菓子器を選び

抹茶と季節の和菓子で

まずは自分自身をもてなすのはいかがでしょうか?

関連イベント

「心を通わせる茶道教室」

オンラインショップ

自宅でお抹茶一式セット

https://shop.officeemu.jp/view/item/000000000085?category_page_id=tea

お盆とは、ご先祖様の霊が “あの世” から “この世” に帰って来られる日です。

かつては旧暦7月15日を中心とした期間に行われましたが、

明治期になり、新暦7月15日に合わせると農繁期と重なって支障が出る地域が多かったため新暦8月15日をお盆(月遅れ盆)とする地域が多くなり、一般的には8月13日から16日までの4日間を指し、地域によっては7月に行われる場合もあります。

送火と迎火

ご先祖様の霊が迷わぬよう、玄関先に迎え火を焚いて霊をお迎えし、送り火であの世へお見送りします。

8月16日夜、京都の「五山送り火」は夏を彩る伝統行事として全国的に有名です。

花火

「迎え火」「送り火」としての意味合いがあり、お盆の時期に花火大会が多く行われます。

盆踊り

お盆の時期にご先祖様の霊を供養し豊作を祈願するために、歌や音楽に合わせて踊る日本の伝統的な行事です。

夏祭りのクライマックスである。旧暦7月15日は十五夜、翌16日は十六夜(いざよい)、どちらかの日が満月になり、16日の夜は月明かりで明るく夜通し踊ることができました。

現代でも盆踊りは日本の夏の風物詩として多くの人々に親しまれ、地域の人々が集まり一緒に踊ることで絆を深める場になっています。

「精霊馬」(しょうりょううま)

ご先祖様の霊がこの世とあの世を行き来するための乗り物として、胡瓜は足の速い馬に見立てられ、あの世から早く家に戻ってくるように、茄子は歩みの遅い牛に見立てられ、この世からあの世に帰るのが少しでも遅くなるように、また供物を牛に乗せてあの世へ持ち帰ってもらうとの願いがそれぞれ込められています。

鬼灯(ほおずき)

ふっくらした形と炎のようなオレンジ色から、精霊が迷わずに帰って来られるように道しるべの灯(あかり)として仏壇や盆棚、精霊棚に飾ります。ご先祖様は体を持っていないため空洞を探し、お盆の4日間は鬼灯の空洞の中に身を宿して過ごすと言われています。

宿の室礼

鬼灯の苔玉に胡瓜と茄子で精霊馬を室礼ました。

床間の室礼

軸 十二天不動曼荼羅

花 鬼灯

蓮

7月から8月初旬にかけて花開く蓮の花はお盆ととても縁があります。

泥(俗世)に生まれても大輪の蓮華(悟り)を咲かせる蓮は、欲にまみれることなく真っ直ぐに清らかに生きる人間の理想の姿として、仏教の世界で「極楽浄土に咲く最上の花」とされています。

関連教室

関連ブログ

ギャラリーエム

室礼師松村が選んだ暮らしのうつわ、季節の室礼道具をはじめ

オフィスエムプロダクト商品(SUKI、Black&White、花のうつわ、、、)を

展示販売しています。

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート。

お盆とは、ご先祖様の霊が “あの世” から “この世” に帰って来られる日です。

かつては旧暦7月15日を中心とした期間に行われましたが、

明治期になり、新暦7月15日に合わせると農繁期と重なって支障が出る地域が多かったため新暦8月15日をお盆(月遅れ盆)とする地域が多くなり、一般的には8月13日から16日までの4日間を指し、地域によっては7月に行われる場合もあります。

鬼灯(ほおずき)

ふっくらした形と炎のようなオレンジ色から、精霊が迷わずに帰って来られるように道しるべの灯(あかり)として仏壇や盆棚、精霊棚に飾ります。ご先祖様は体を持っていないため空洞を探し、お盆の4日間は鬼灯の空洞の中に身を宿して過ごすと言われています。

お盆の盆飾りには、

鬼灯と馬乗り猿、アクセントに稲飾りを合わせました。

室礼師松村考案『盆飾り』

お盆を床間にみたて現代の暮らしの中で季節の室礼を楽しみませんか?

花一輪と季節の小物で室礼のある暮らしがはじまります。

『盆飾り』について

室礼道具はオンラインショップにてご購入いただけます。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

関連教室

関連ブログ

ギャラリーエム

室礼師松村が選んだ暮らしのうつわ、季節の室礼道具をはじめ

オフィスエムプロダクト商品(SUKI、Black&White、花のうつわ、、、)を

展示販売しています。

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート。

今年はクリスマスカラーの赤・緑にアクセントにゴールドを合わせて室礼をしました。

苔玉は赤い実が沢山ついている美男蔓(ビナンカズラ)です。

クリスマスツリーをイメージした苔玉。

こちらにもアクセントでゴールドのリボンをつけました。

クリスマスの時季恒例の森のアレンジメント。

今年はマグノリアと鬼灯にアクセントにゴールドに色付けされたユーカリと柳の枝を合わせました。

関連教室・イベント

オンラインショップにて室礼道具の販売をしております。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

抹茶は茶筅があれば簡単に点てることができます。

抹茶の点て方をまとめましたので

ご自宅でお好きなお菓子と一緒に抹茶時間をお楽しみください。

それでは抹茶の点て方をご説明します。

まずは抹茶とお湯の量ですが、

お茶のお稽古ではよく

茶杓2杯、柄杓軽く1杯などといいますが分かりつらいので

基本(抹茶2g、お湯80㎖)と設定します。

① お茶碗に抹茶を入れます。

ちょっとひと手間

冬など寒い時期はお茶碗が冷えています。

まず抹茶を入れる前に一度お湯を入れて器を温めるとお湯が冷めにくくなります。

② お湯を入れます。

③ さあ、茶筅で抹茶を点てます。

アドバイス

茶筅を前後に動かすだけですが、

最初は手首が動きつらいのでお茶碗にお湯だけを入れて茶筅を振る練習をします。

④ できあがり

ポイント

抹茶が点ったら茶筅を少し浮かせて同じように前後に振り

大きな泡をつぶすことで舌触りが良くなります。

好きな器やお菓子とご一緒に。

アドバイス

抹茶とお湯の割合を変えてお好みの濃さに調整しましょう。

熱湯がお茶は点ちやすいですが、

その日の気候やお客さまのお好みに合わせてお湯の温度を調整しましょう。

さあ、お抹茶時間をお楽しみください!!

『自宅でお抹茶一式セット』のご購入はこちらより。

密かに人気の教室です。

毎月開催の茶道教室に合わせて

お稽古の前に着付の先生とお着物を着る練習をしたあと

そのままお着物でお茶のお稽古をします。

1つで2つのことが学べるお得な教室です。

『着物で茶道教室』のお申込はこちらより

茶道は一杯のお茶を愉しむために

ホストは、

床を室礼、道具を組み合わせ、お菓子や食事を用意しゲストをもてなします。

ゲストは、

床の室礼や道具でホストの趣向を汲み取り室礼やお料理の感想、

道具の質問をし会話を通してホストと心を通わせます。

ゲストに道具や料理、掛軸、花などすべてのことに知識がないと茶道は成り立ちません。

現代のもてなしの場ではゲストが神様ですが、

茶道ではホストもゲストも対等でお互いが教養を身につけ努力することが求められています。

これは人生も同じではないでしょうか?

相手のことを思いやり、

相手もその気持ちを汲み取ることで

良好な関係性が構築され絆が生まれます。

オフィスエムではまず茶道教室を皆さまにお勧めしています。

茶道は日本の総合芸術です。

茶道を学ぶことで

日本文化の全体を知り

教養と社交性を身に付けることで、

人生を心豊かに幸せに送ることができるからです。

オフィスエムの茶道教室は、

現代のライフスタイルに合わせ一回ごとの完結型ですので

単発での受講が可能です。

初心者を対象にしていますので

お気軽にお時間がある時にご参加お待ちしております!!

心を通わせる茶道教室のお申込はこちらより。

関連イベント

本格的な茶事を体験する。@久留米城跡 有馬記念館

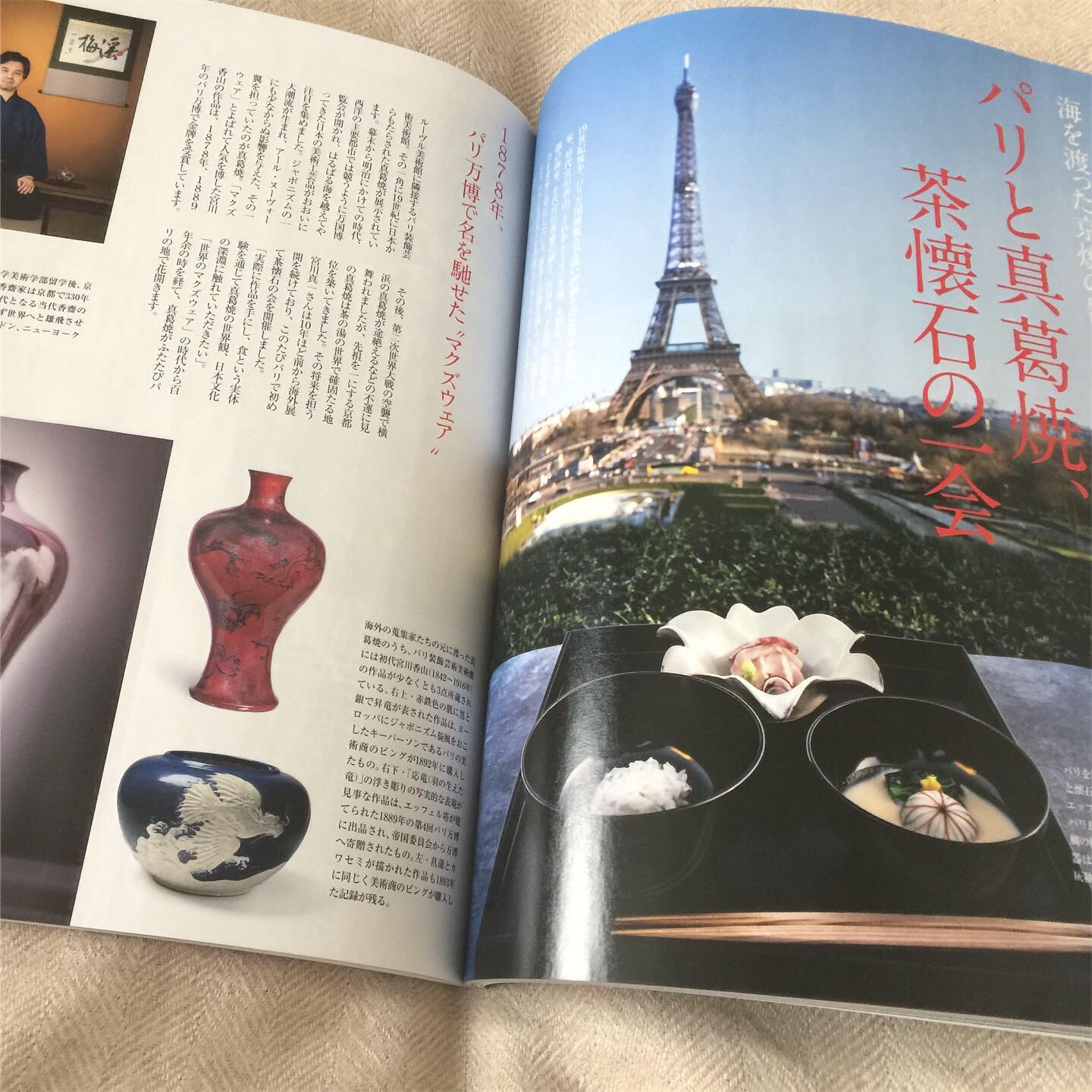

漆は英語でJAPANと言われています。

15世紀の南蛮貿易、17世紀の東インド会社、1900年に開催されたパリ万国博覧会で日本の美術品や工芸品がヨーロッパに渡りました。

その時に特に評価されたのが漆であったことから日本の代名詞・愛称といして漆のことをJAPANと呼ばれるようになったそうです。

平安時代に上質な漆器が貴族の日常食器や容器として使われるようになり各地の産業として漆は重要な地位を占めるようになりました。

江戸時代には会津藩や加賀藩、津軽藩など、農作物が育ちにくい北国において産業育成のために力を入れて開発されました。

現代でも京都をはじめ石川県や福島県など全国で漆器は作り続けられています。

上の2点は安比塗(岩手県)の汁椀

3点目は匙屋(大分県)の子供用汁椀

漆器は生地に漆(うるし)の樹脂を塗ったモノです。

漆は乾燥して固まるとたいへん強靱で、熱にも湿気にも強く、また酸性やアルカリ性にも耐性が在ります。

漆器の魅力は機能が優れているだけではなく

口に触れた時の繊細な舌触り、使い続けて出てくる艶は時を重ねた芸術品です。

漆器のもう一つの魅力は「かたち」です。

伝統的な漆器の産地では漆器の生地を掘る職人と漆を塗る職人は別々です。

高度な技術で掘られた器は滑らかなフォルム、

椿皿や片口など日本独特の器の様式は暮らしの食器ではなく木の彫刻です。

そしてこれぞJAPANと言わしめたのが「蒔絵(まきえ)」です。

若い頃、お正月やお祝いの時に出てきた蒔絵の器は豪華すぎて苦手でした。

しかし年を重ねふと古い蒔絵のお皿に出会いました。

それが上のお皿です。

漆黒に繊細に描かれた金の蒔絵。

松の幹には贅沢に厚く塗られた金。

何と品があり美しいのでしょう。

一目惚れでした。

安比塗の汁椀は毎朝お味噌汁の時に登場します。

椿皿は和菓子やケーキなどをのせています。

蒔絵のお皿は干菓子をのせたり、秋の月夜やお正月にお軸の代わりとして室礼に使ったりもします。

日本のうつわは機能性だけではなく

時を重ね洗練されたフォルム

卓越した職人・アーティストが生み出す価値ある芸術ではないでしょうか。

次回は「日本のうつわ 陶器編」です。

お楽しみに!!

オンラインショップでは

「価値を所有する」をキーワードに

作品そのものが後の歴史となり価値あるモノになる

そんなアーティスト・作品をご紹介しています。

日本のやきものは、陶器と磁器2種類があります。

まずは大まかな違いをご説明した後に陶器についてお話いたします。

原材料の違い

陶器

「土もの」とも呼ばれるように、陶土と呼ばれる粘土が原材料です。

ひび割れが起きやすいため、ガラスの材料となる珪石(けいせき)や長石を混ぜて使います。

磁器

こちらは「石もの」と呼ばれ、原材料は石英や長石などの陶石です。

これらを粉砕して粉にし、粘土と混ぜて使います。

焼き方の違い

焼く工程における違いは主に2つあります。

(1)温度

陶器:800~1250℃

磁器:1200~1400℃

(2)焼く方法

酸化焼成

窯内に酸素を十分に取り込んで、徐々に温度を上げ青白い炎で焼きます。

還元焼成

窯内の空気の流れを遮断して、不完全燃焼の状態で焼きます。

赤黒い炎で一酸化炭素を発生し、黒い煙が出ることも。

燃料の種類や供給のタイミングが難しいため、高度な技術が必要です。

陶器は酸化焼成と還元焼成のどちらでも焼くことができ、磁器は還元焼成のみです。

陶器は素地の隙間が大きいため空気が入りやすくなります。

その結果、空気の層が熱を伝えにくくするため、熱いものを注いでもゆっくり温まる、一度温まると冷めにくい特徴を持っています。

また、水が腐りづらく特に夏など花のうつわに最適です。

陶器の最大の魅力は何と言っても「土そのものの表情と釉薬表現」です。

まずは「土」の魅力です。

写真1枚目は備前焼、大桐大氏の作品です。

手前は素地に火襷(ひだすき)が出ており備前らしい風合いです。

2,3枚目の写真は信楽焼、武田浪氏の作品です。

丸皿は信楽の土ですが、徳利は琵琶湖の周りで自身で掘り生成したオリジナルの土で鬼ヶ島という名がついています。

このように、有名な備前・信楽・丹波など以外の土も使われておりそれぞれに特徴があります。

次に「釉薬」(ゆうやく)です。

釉薬とは、原料の粘土などを成型後表面にかける薬品のことで「うわぐすり」とも呼ばれ、焼くことでガラス状になり器の表面をコーティングする。

材料は種類によって異なりますが、代表的なものに灰釉(はいゆう・かいゆう)があります。これは草木の灰と、長石などの砕いた土石類を水で熔いたものです。

釉薬は素焼きの後に施釉(せゆう:釉薬を塗ること)します。本焼きをすると釉薬が高温で熔けて、陶磁器の表面でガラス質になります。

写真1枚目は一道窯(熊本県)の三島手の向付です。

2枚目は鹿田焼、坂本創作

3枚目は唐津焼、藤ノ木土平作の朝鮮唐津です。

日本のうつわは他の国のうつわと違い

土の素材、色、形の種類が豊富です。

オフィスエムでは日本のうつわに慣れていまい方のために暮らしで使いやすいうつわを「Black&Whiteシリーズ」として陶芸家齊藤博之氏と共同で企画販売をしています。こちらのオンラインショップにて購入いただけますので是非ご自宅でも日本のうつわをお楽しみください!!

日本のうつわについてこれまで

漆器、陶器について書いてきました。

おさらいとしてリンクを貼りますのでご覧ください。

今回は最終編「磁器と硝子」についてです。

古伊万里 染付網目 向付

陶器の起源は古く原始時代の土器から始まりますが、

磁器が発明されたのは比較的遅く、北宋(960~1126)の景徳皇帝の時代(=景徳年間と称す1004~1007)ころと言われています。

磁器については「陶器編」で素材や焼き方、釉薬について一緒に書いていますのでそちらをご覧ください!!

島田真平作 夏茶碗

アンティークバカラ(フランス)

さて硝子ですが、日本のガラス工芸は海外に開かれていた長崎に始まり、大阪、京都、江戸、薩摩へと広がっていきました。

日本を代表するガラス工芸は、「吹きガラス」の技法を使ったものと、「カット技術」を活かしたものに分かれます。

切子の代表的なものは「江戸切子(東京)」「薩摩切子(鹿児島)」「天満切子(大阪)」です。

日本の吹きガラスは、世界に注目されるほど高い技術を誇ります。江戸時代から続く技術を受け継いでいる代表的な産地が「肥前びーどろ」(佐賀)と「琉球ガラス」(沖縄)です。

磁器のうつわは、透明性があり白の美しさが印象的で暑い夏に爽やかさを与えてくれます。

また染付、赤絵など絵付けが特徴で産地や作家によって様々な個性があるのが魅力です。

磁器のうつわを愛でる時は、磁器ならではの白の美しさと絵付けの表情を見るのはいかがでしょうか。

古伊万里 芙蓉手 豆皿

古伊万里 赤絵 豆皿

リモージュ(フランス)

オフィスエムおすすめ

「日本のうつわ」のご購入はこちらより

林竜馬さんはNYの芸大を卒業され現在は熊本を中心に現代アートのイベント・企画展などを主催するアートコーディネーターです。

林竜馬 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010602992815&epa=SEARCH_BOX

現代アートは目に見える現象の中にある見えない概念、哲学をアートいう手段で表現しており、日本文化の見えない世界への敬意など非常に共通しているところがあると感じています。

侘茶を大成した千利休もその時代の現代アーティストであったのではないでしょうか?

時代と共に変化する、常識・非常識。

そこで古の現代アートであった、茶道が現代においてどのように観えているのか竜馬さんに茶道教室を撮影しながら観じたことをレポートにしていただきました。

ここからは竜馬さんのレポートです。

題して『 Ryuma’s Eye vol.1 』

オフィスエム主催の茶道教室での撮影と共に僕が感じた事も書いて欲しいという、ありがたい仕事のオファーを頂いた。

ただ、感想といっても、茶道からは学ぶことや気付きが多すぎるので、数回に分けて書いてみようかと思う。

さて、僕自身が元々武道を生業にしようとしていた時期があったので、「道」のつくものに接すると、どうしても武道的視点で考えてしまう癖があるのだが、撮影しながら武道や茶道、華道などにも共通するであろう「型・形」の重要性を改めて考えさせられた。

茶道でも武道でも、初心者はまず不自然なほど「型・形」を意識させられる。

普段僕達が自然にこなしていると思っている立ったり座ったりの動作から、モノを持つ仕草の一つ一つにまで、いちいち細かく「型・形」があり、決まりがある。

それらの「型・形」を半強制的に意識させられると途端に、普通に歩くことすらぎこちなく、不自然になる経験をする。

「あれ?歩く時は右足からだったっけ?左足からだったっけ?」「ん?お茶碗って右手で持ってたっけ?左手で持ってたっけ?」てな具合。

そもそも自然に振る舞う、自然の動作、所作って何だろう?と考え始める。

その無意識だった日常の所作を、まずは意識し始めることが実はかなり重要なんだと思う。

茶道でも武道でも、そういった「型・形」から入り、それを何回も何回も反復させ身に付けさせるのは、自然な立ち振る舞いを身に付けさせる為というのが理由の一つにあるのだと僕は考えている。

鍛錬され研ぎ澄まされた自然の立ち振る舞いからは無駄が削ぎ落とされ美しさが香り立ち始める。

自然と共存する為の所作

自然に溶け込む為の所作

これらの所作を身に付ける為に一見不自然な「型・形」に一旦はめ込むという修練法に僕は武道とも通じる何かを茶道に感じた。

そしてこの「型・形」を忠実に守ることで次に出てくる「守破離」の概念。

それらまで書くと長くなるので、今回はここまでにして次に譲りたい。

このオフィスエム茶道教室を撮影しながらの僕の学びや気付きについては更に今後も何回かに分けて投稿させてもらおうと思うが、この投稿の一部と撮った画像はオフィスエムのブログに載せていただけるらしい。

最後に、歌舞伎役者十八代目中村勘九郎も座右の銘としていた「型があるから型破り、型が無ければ形無し」という言葉を添えておく。

林竜馬さんはNYの芸大を卒業され現在は熊本を中心に現代アートのイベント・企画展などを主催するアートコーディネーターです。

林竜馬

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010602992815&epa=SEARCH_BOX

毎年恒例の「松囃子」を

着物で初詣を兼ねて見に行きました。

12月の能楽塾でも解説しましたが、

この「松囃子」は神事として毎年1月5日に最初に北岡神社、

その後に藤崎八幡宮で奉納されます。

松囃子の前には、

熊本の老舗「洋食の橋本」名物のカレーランチをいただきました。

洋食の橋本

https://tabelog.com/kumamoto/A4301/A430101/43000997/

次回は浴衣でお出かけしましょう。

『初心者のための能楽塾』のお申込はこちらより。

茶道では茶室に入ったらまず床の間の正面に座り頭を下げて掛軸を拝見します。

お茶は禅宗の創設者である栄西が中国からお茶の種と抹茶の製方を持ち帰ったことがきっかけでひろがり、仏教と茶道は深い関係があります。

掛軸には、喫茶去、一期一会、和敬静寂、日々是好日、、、など墨蹟と言われる禅宗の僧侶が書いた毛筆が掛けられます。

中国から発生したコロナウィルスが猛威を振るい世界中に不安を広めています。

文明社会が成熟し平和で快適な生活を送れているように感じられますが本当にそうでしょうか?

台風、地震、疫病など自然の力は人間ではどうすることもできないことが現代社会でも多々あります。

文明がなかった時代は神様に祈ることで害を逃れようとしていました。

もちろん迅速な新薬の開発、行政の対応は必要ですが

そこに「 祈る 」ということもこれからは必要ではないでしょうか。

茶道には言葉の力で仏の悟りを伝える役割があります。

もう一度人間の弱さを自覚し、頭を下げる謙虚な心を持ち、

茶道を通して見えない力を見直してみてはいかがでしょうか?

「心を通わせる茶道教室@下通」の教室風景

前回は、床の間に一礼し掛軸を拝見する作法から

「 祈る 」をテーマに頭を下げる謙虚な心について書きました。

今回は「 清める 」です。

お手前の中で茶杓と棗(抹茶を入れる器)を袱紗という絹の布で清めるところがあります。

これは汚いから拭くのではなく、清めるのです。

文明の理屈からみると不必要な行為であり、無駄、非効率です。

でも、本当に無駄でしょうか?

文明社会になりこの様な理屈にかなわないものは捨てさられ

特に日本文化は日本人が故意に捨てているように感じます。

これは日本が敗戦国となり西洋文明に強い憧れを今でも引きずっているからではないでしょうか?

戦後70年が経ち世界が狭くなり国際社会となった現代において

長い歴史と伝統が受け継がれている日本文化は世界的に高い評価を得ています。

残念ながら戦後欧米化が進み日本の文化や工芸は消え失せようとしています。

今、日本人がもう一度自国の文化の価値に目を向け守らなければ将来消滅してしまいます。

まずは日本の総合芸術である茶道を学び一緒に日本の文化を守りませんか?

オフィスエムでは文化・芸術・食の普及事業を展開しています。

オフィスエム企業理念

https://officeemu.jp/1532/

https://officeemu.jp/1441/

江戸時代、『翁』は五穀豊穣・国家安穏を祈念する最重要な演目として新年に舞われていました。

今年は熊本縁の能楽師が勢揃いし、大濠公園能楽堂(福岡)で公演されるということで見に行ってきました。

12月に「初心者のための能楽塾」で飯冨先生に解説もしていただいてましたので更に楽しみが増しての当日でした。

大濠公園能楽堂は年間を通して能楽公演が開催されています。

翁の時は舞台にしめ縄が巻かれます。

大濠公園の近くにある護国神社に新年のお参りに行きました。

福岡と言えば梅枝餅。

「梅枝」という演目が能にあるそうです。

関連イベント

「初心者のための能楽塾」

「浴衣で薪能を見に行こう」/はじめての着物シリーズ

今回は北岡神社と藤崎八幡宮にて毎年1月5日に奉納されている『松囃子』と、

来年1月に大濠公園能楽堂(福岡市)で公演される『翁』について飯冨先生に解説いただきました。

熊本の能楽スケジュール

喜多流特別公演『翁』

チケット購入はこちらより。

『祈りの室礼展』に寄せて

近代社会では産業が発達し物質的豊かさを手に入れました。

しかしそれと共に自然を破壊し地球のバランスが崩れ

コロナウィルスは世界中に感染し戦後最悪の事態になりました。

コロナウィルスは疫病です。

これは人間の非力さを認め古が積み上げてきた歴史や文化を見つめ直すチャンスではないでしょうか?

日本は古来、天下泰平・五穀豊穣・家族の成長と幸せを

年中行事やお彼岸・お盆を通して神様・仏様・ご先祖様に祈ってきました。

茶道は千利休が「わび茶」と云う禅の精神を持った「道」に昇華し現在も継承されています。

能楽や花も起源は神様に捧げる行為からはじまっています。

『祈りの室礼展』を通し

疫病退散・世界平和を祈り

古が積み上げてきた歴史や文化を振り返り

これから人間が何をするべきか皆さんと一緒に考えるきっかけになれば幸いです。

室礼師 松村篤史

室礼師 松村篤史

祈りの室礼展

https://officeemu.jp/2349/

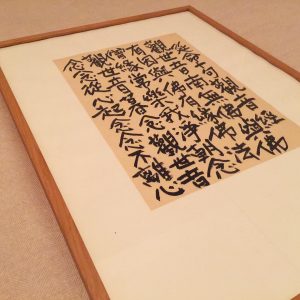

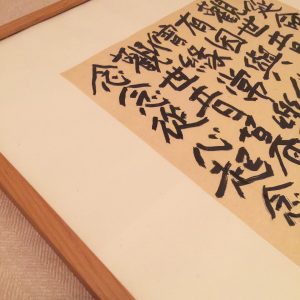

今回の展示では、まつむらコレクションを中心に

真言宗高野山にまつわる木仏、お守や御摩木を使い

室礼師松村が「祈り」をテーマに室礼ます。

その中の一部をご紹介いたします。

作 田上允克

「 観音経 」

まつむらコレクションより

木仏

現代

作 無名僧侶

作 夏目陽介

根来塗 天目茶碗 天目台

まつむらコレクションより

作 夏目陽介

蓮弁

まつむらコレクションより

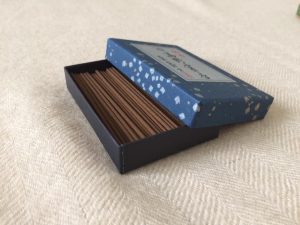

高野山霊香

あそ統合医療研究所では病気の治療はもちろん、ラドン浴やオゾン療法など体をメンテナンスし健康になる場所として仕事や家事で忙しい方や病気で体力や免疫が落ちている方などが通われる元気になる病院です。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://asotateno.or.jp/institute/

こちらでは空間も心と体を健康にする大切な要素として

室礼師松村が空間のコーディネートをはじめ

地元に縁のある抽象画家内田勝弘氏の作品と一緒にお花をいけています。

文化には心と体が健康になる作用があります。

オフィスエムでは医師稲葉俊郎氏が提唱する「からだとこころの健康学」の勉強会を開催。

コロナ感染拡大の前は「あそ統合医療研究所」にて

定期的にお花を触って元気になる「おはな教室」も開催していました。

このように健康という側面から文化の普及・継承活動をオフィスエムは続けています。

10月27日

勉強会⑥ 稲葉俊郎著書 「からだとこころの健康学」について考える

https://officeemu.jp/1195/

室礼師松村が講師を務めさせていただいてる

黒川温泉旅館組合さんの研修として

日本料理人 秋吉雄一朗

茶師 ヒロトガワ

を迎えて

「日本料理と日本茶を学ぶ」研修会をオフィスエムがコーディネートいたしました。

令和3年10月26日(火)正午

黒川の価値を高める研究所 EAT LABO BR を会場に室礼、テーブルコーディネイトを松村が担当いたしました。

黒川の新スポット EAT LABO BR

EAT LABO BRを運営されているふもと旅館若女将漣祐子さん

この研修会の企画者でもあります。

松村は今回サービスも担当。

玄関の室礼は黒川で収穫された稲を使った松村オリジナル稲飾り

テーブルコーディネイトはシンプルに和の折敷+ワイングラスで華やかに。

秋吉シェフのお料理+茶師ヒロの日本茶のペアリング

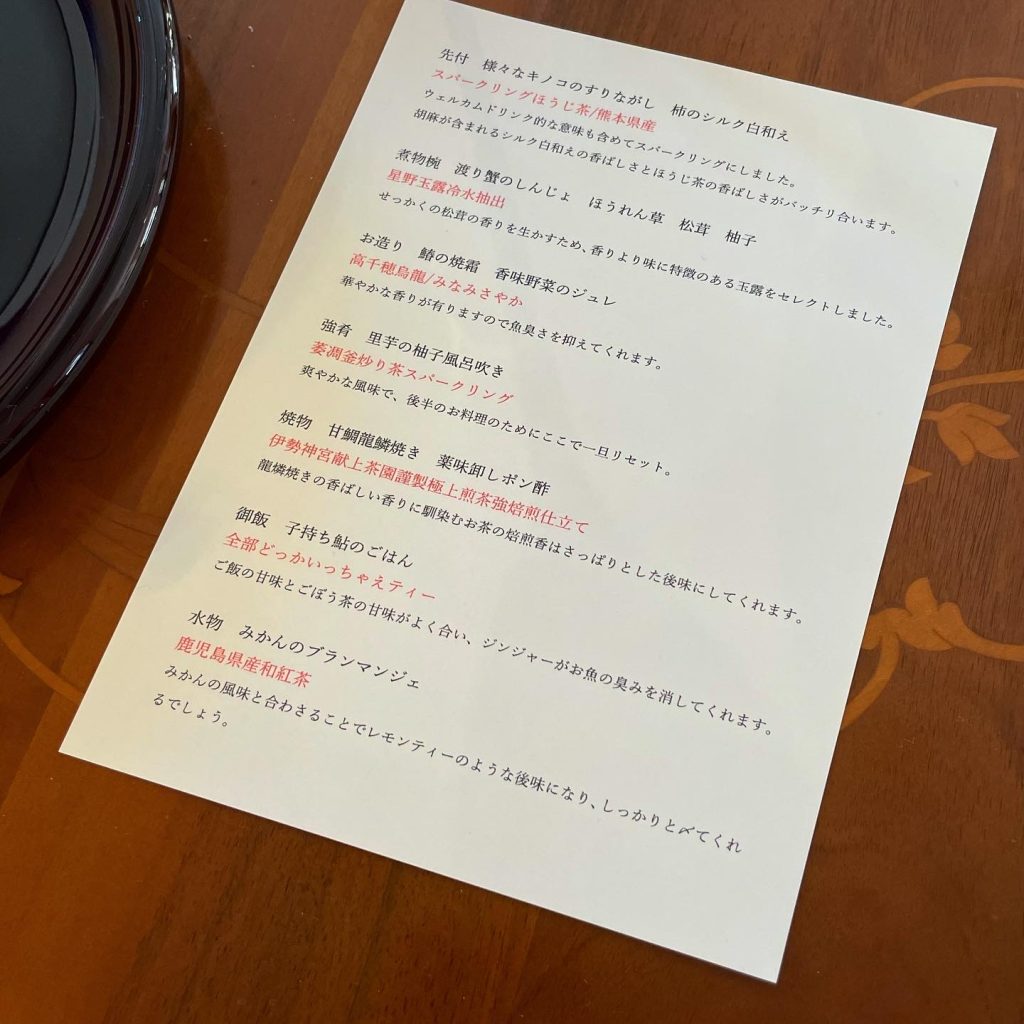

先付

様々なキノコのすりながし 柿のシルク白和え

スパークリングほうじ茶/熊本県産

ウェルカムドリンク的な意味も含めてスパークリングにしました。

胡麻が含まれるシルク白和えの香ばしさとほうじ茶の香ばしさがバッチリ合います。

煮物椀

渡り蟹のしんじょ ほうれん草 松茸 柚子

星野玉露冷水抽出

せっかくの松茸の香りを生かすため、香りより味に特徴のある玉露をセレクトしました。

お造り

鰆の焼霜 香味野菜のジュレ

高千穂烏龍/みなみさやか

華やかな香りが有りますので魚臭さを抑えてくれます。

強肴

里芋の柚子風呂吹き

萎凋釜炒り茶スパークリング

爽やかな風味で、後半のお料理のためにここで一旦リセット。

焼物

甘鯛龍鱗焼き 薬味卸しポン酢

伊勢神宮献上茶園謹製極上煎茶強焙煎仕立て

龍燐焼きの香ばしい香りに馴染むお茶の焙煎香はさっぱりとした後味にしてくれます。

御飯

子持ち鮎のごはん

全部どっかいっちゃえティー

ご飯の甘味とごぼう茶の甘味がよく合い、ジンジャーがお魚の臭みを消してくれます。

水物

みかんのブランマンジェ

鹿児島県産和紅茶

みかんの風味と合わさることでレモンティーのような後味になり、しっかりと〆てくれるでしょう。

研修会で着物を着るために着付の練習もされたそうです。

皆さんお綺麗でした!!

着付を教えられた和らくの女将さんと若女将。

親子で猫の帯。

粋ですね。

日本茶で乾杯

茶師ヒロとジュン女将

秋吉シェフ

お料理の説明や最後に記念撮影も。

オフィスエムもこれからもっと黒川温泉の新しい文化・風土を作るお手伝いができますように。

料理、日本茶、室礼、、、

様々な文化の出張講座いたします。

企業、自治体などでの研修をお考えの方はお気軽にお問合せください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

毎月開催している茶道教室。

10月は初企画『はじめての書道教室 年賀状編』を同時開催しました。

茶道教室の後に書道教室にも参加していただけるので

1日で2つのお稽古ができ、

時間を効率的に使っていただけと好評でした。

着物で茶道教室も同じです!!

『着物で茶道教室』ではじめて着物デビューした方も今では上手にご自分で着付をしてお稽古にいらっしゃます。

お忙しい方は教室で着物を着られます。

ちょうど1年前に着物デビューされたマダム。

毎回素敵なお着物のコーディネートを見るのが楽しみになっています。

まだ着物歴1年ですが、何度も着られているのでベテランのオーラが出ています。

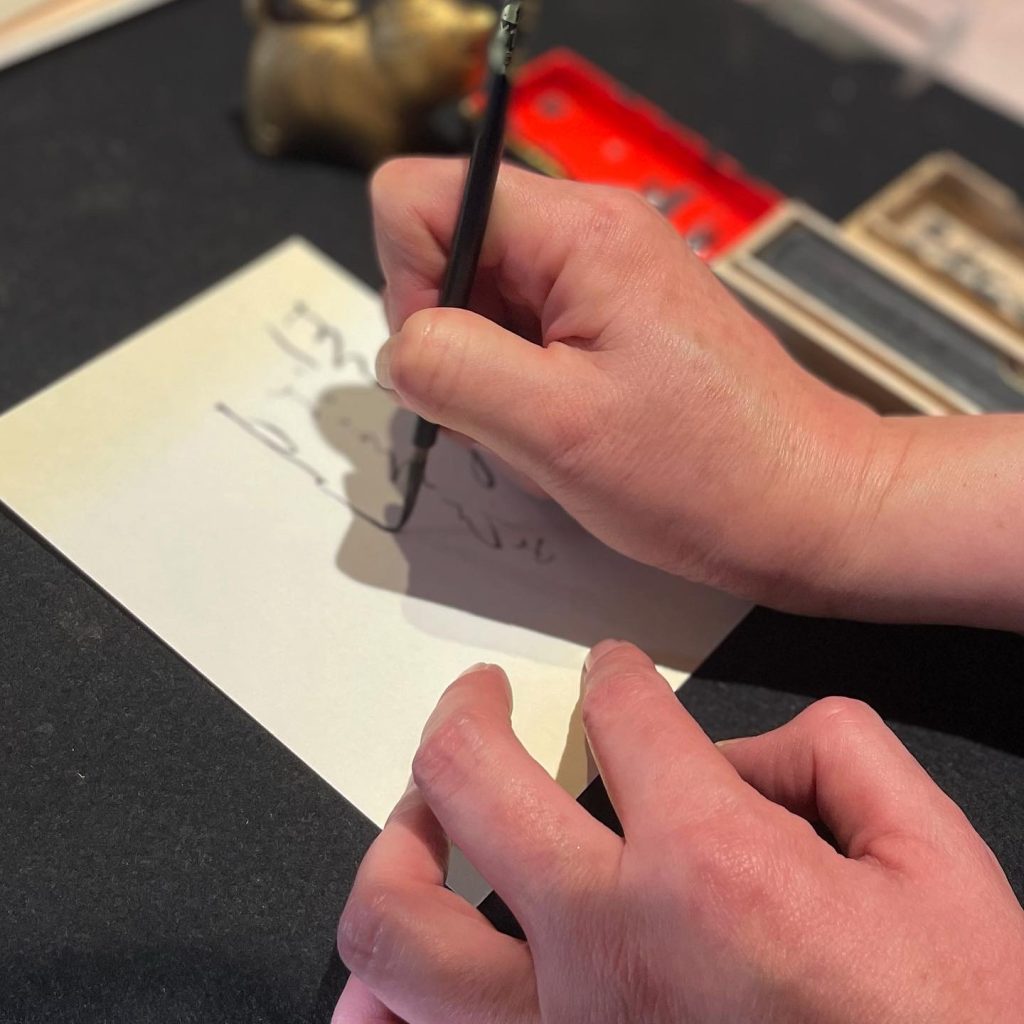

今回初めて企画した『はじめての書道教室』

講師の阿部鳳竹先生もじつは『お着物で茶道教室』の生徒さんでもあります。

阿部先生も頑張ってお着物で!!

着付講師の前田先生は襷掛けでお稽古。

年賀状編では、先生がサンプルを数点用意され

そこから1つ好きな作品を選び練習をしました。

かな文字を選ぶ方が多く、初心者には難しいかと思いましたが

上手に見える文字を選ばれているそうで短時間で皆さん上手に書かれていました。

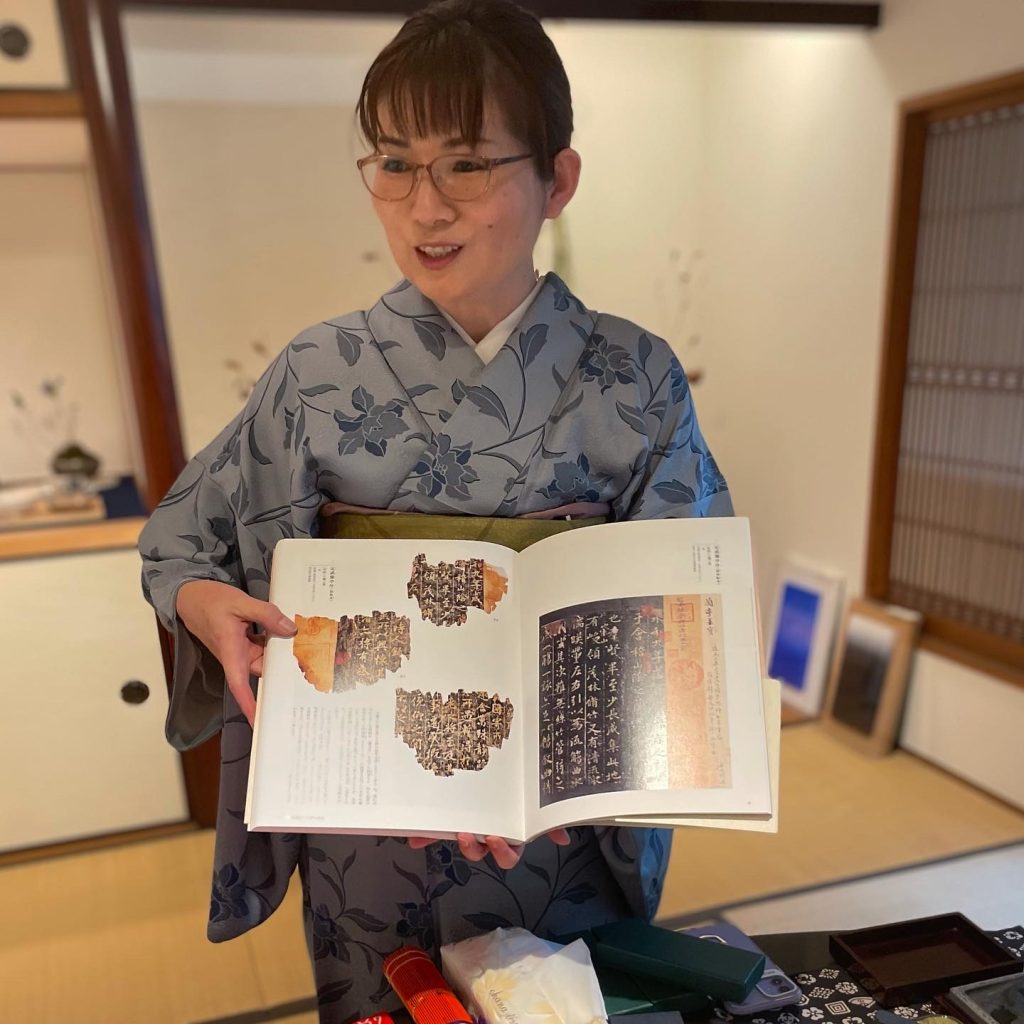

豆知識で書の鑑賞の仕方も教えていただきました。

書道の道具にも興味津々

書の世界の魅力を沢山発見できました。

また来年企画いたしますのでお楽しみに。

10月の茶道教室ですが趣向は「紅葉狩り」

お菓子はたちばな製の「紅葉金団」

床の花は、ピクニックの籠にたっぷりの秋花

お点前は「茶箱」

まるで秋の山中でお茶をいただいているようでした。

11月は「炉開」きです。

風炉から炉に変わり、

茶道ではお正月にあたる季節です。

11月はいつもお稽古している内容を本番の茶会として開催します。

茶会だけの参加もいただけます。

炉開きの趣向でお迎えいたしますのでお気軽にどなたでもご参加ください。

心を通わせる茶道教室 茶会体験

お申込み受付中

松村が室礼を担当させていただいてる

一壺天(湯布院)https://www.ikkoten.com/

の玄関です。

秋月の神様にお供えをする意味で

今年地元で採れた稲を束ね、兎の置物と一緒に室礼ました。

年末にはこのお供えした稲でお正月の飾りを作ります。

これまでの一壺天の正月室礼。

来年の正月室礼もご報告しますのでお楽しみに。

松村による室礼のご要望はこちらより。

室礼の出張講座も受けたまります。

日本の文化は稲作と共にできたと言っても過言ではありません。

自然環境によって収穫の量が左右されることは死活問題です。

日本は自然を神とし崇拝していました。

文明がない時代は、一年の節目ごとに神様に供物を捧げ五穀豊穣を祈りました。

この名残が五節句として残っているのではないでしょうか?

稲作を知ることで日本文化の本当の意味が分かるのではと考えました。

そこで、菊池で無農薬をされている農家さんに協力をしていただき

年間を通して稲作の体験をさせていただき遂に稲刈りをすることができました。

菊池の美しい大地

豊かな水

そして清らかな空気

熊本県の北東に位置する菊池市

平安時代から約450年、菊池一族が繁栄した歴史があり

温泉としても有名ですが、

少し山手に入ると豊かな自然がまだ残っている貴重な土地です。

文化財としても登録されているこの土地で今回農業体験をさせていただきました。

田植えをする前の5月の田んぼです。

人工的な物がなく段々畑が一面に広がる景色に感動したことを覚えています。

ゴールデンウィークが終わりまずは苗床を作ります。

種は原種の旭一号です。

現代の品種改良された稲より背が高くなり収穫する時はお米がポロポロと落ちやすいので機会で刈ることが難しいそうですが、昔は西日本で一番多く育てられた品種だったそうです。

苗がある程度成長したら1~3本ずつ手で植えていきます。

裸足で田んぼへ。

泥の感触がだんだん気持ちよくなってきました。

田植えが終わり7月は稲の間に生えている雑草を取ります。

ここはタニシが雑草を食べてくれるそうで最初に雑草を取って

稲が成長をはじめたら草取りはあまりしなくていいそうです。

9月、稲穂が膨らみ順調に成長していました。

夏に雨の日が続いた時期がありましたが、

台風が少なくて助かったそうです。

10月、やっと収穫です。

無事に育ってくれて神様に感謝です。

さあ、稲刈りです。

お米が落ちないように一束づつ丁寧に刈っていきます。

左側が緑米と言ってもち米です。

右側には、インドやパキスタンで栽培される香米とも言われるバスマティーライスも植えられてました。

バスマティーライスは日本の稲より穂が細長いです。

最後に竹に掛けて乾燥させます。

これからあまり雨が降りませんように。

田植えの前に去年収穫した藁でしめ縄づくりを地元の人たちやりました。

今回収穫した藁で

正月飾りやたてはな教室の込藁の材料として使用します。

菊池の藁を使った「たてはな教室」

神様と自然と共に生きた日本人を知る。

『 季節の室礼と道具の勉強会 』

今年の秋は「兎と満月」をキーワードに室礼をしました。

室礼をすることでそこそこの個性を表現します。

同じテーマでも道具や花の組み合わせによって雰囲気が変わります。

こちらは別のお宿さんです。

9月の室礼です。

10月の室礼です。

組み合わせはあまり変わりませんがお花を変えるだけで印象がガラり!!

旅館は日本の文化を五感で楽しめる場所です。

泊まる時は室礼も気をつけて見てみてください。

旅館・料亭の室礼やいけこみのご要望はこちらより。

おすすめイベント

室礼と道具の勉強会

令和3年10月9日『たてはな教室』秋の花編を開催しました。

今回は8月にいけた蓮をドライにしたものも花材として使用しました。

生きた植物に枯れた蓮がアクセントになり素敵に仕上がりました。

秋は生花+ドライの組み合わせをするとワンランク上になるのでおすすめです。

生徒さんのお花をご紹介いたします。

生花+ドライ

たっぷり秋の花をいれて

秋の杜若

先生がいけられた生花(しょうか/剣山を使わず配りだけで花をとめるいけ方)

生徒さんの「たてはな」

いける人、花の組み合わせ、器で印象がガラリ

次回の『たてはな教室』は12月23日に開催いたします。

正月の花編です。

令和3年最後のお稽古となります。

令和2年の正月の花

9月秋本番

鈴虫の声、心地よい秋風が吹き

お着物を着たくなる季節となりました。

今月からお着物でお稽古される方が多くなってきました。

この教室では、洋服で来られて着物に着替え

終わったらまた洋服に着替えることも可能です。

花・・・晒菜升麻(さらしなしょうま)野紺菊・えのころ草

いつもお楽しみのお菓子「秋色」たちばな製

次回の茶道教室はこちらより。

日本のうつわ初心者の方のために考案したBlack&Whitシリーズ

オフィスエムのイベントでは様々なシーンで実際に使用していますのでその風景をご紹介します。

まゆみ食堂/勉強会(健康学)のデドックスランチ

秋吉シェフの日本料理の会にて

瞑想茶会にて

ドーナツも器に盛りつけると贅沢に!!

お家時間を楽しむのにうつわは良い仕事をします。

うつわを変えてお家時間をお楽しみください。

オンラインショップにて販売中です。

この茶会は、勉強会(健康学)の実践編として企画いたしました。

最初に蝋燭の明かりで灯された茶室でヨガ講師の岩﨑ゆか先生が

瞑想について簡単に説明をした後に瞑想に入ります。

瞑想をしている間に亭主がお茶を点てます。

瞑想中は目をつぶっていますのでお手前は見えませんが、

湯の沸く音、茶筅を振る音などを感じていただき

心を落ち着いた状態で無言でお茶を堪能していただきました。

お茶の後は岩﨑先生を囲んでまゆみ食堂デドックスコースを召し上がっていただきながら

瞑想について意見交換をしました。

写真が撮れなかったのでお献立だけご報告いたします。

・酵素たっぷりサラダと味噌ドレッシング

・蛤とエリンギのスープ

・揚げ銀杏

・お月見うどん

・南京白玉の甘酒ぜんざい

床の間

絵/楚里勇己作 「菊」

花/たてはなに萱

菓子/マカロン lepinparasol製

銘/Full Moon

菓子器/Black&White https://officeemu.jp/383/

次回の瞑想茶会は令和4年2月1日新月の日です。

「稲葉俊郎著書 「からだとこころの健康学」について考える 勉強会⑩」

この講座では、オフィスエムがお勧めする能楽公演を楽しく見るための事前勉強会です。

今回は、9月19日開催/野村万作・萬斎出演「熊本 狂言の会」で公演される

宗論・業平餅について飯冨先生(小鼓方能楽師)に解説をしていただきました。

これまで、野田市兵衛商店さんで夜開催していましたが

今回より寿心亭(福田病院)さんで午後にも開催できるようになりました。

さあ、次回は

1月4日に大濠公園能楽堂(福岡)で公演される「翁」

1月5日に北岡神社・藤崎八幡宮で奉納される「松囃子」

について勉強します。

令和3年12月7日開催

オフィスエムおすすめ能楽公演

人間国宝 友枝昭世 出演 『 翁 』

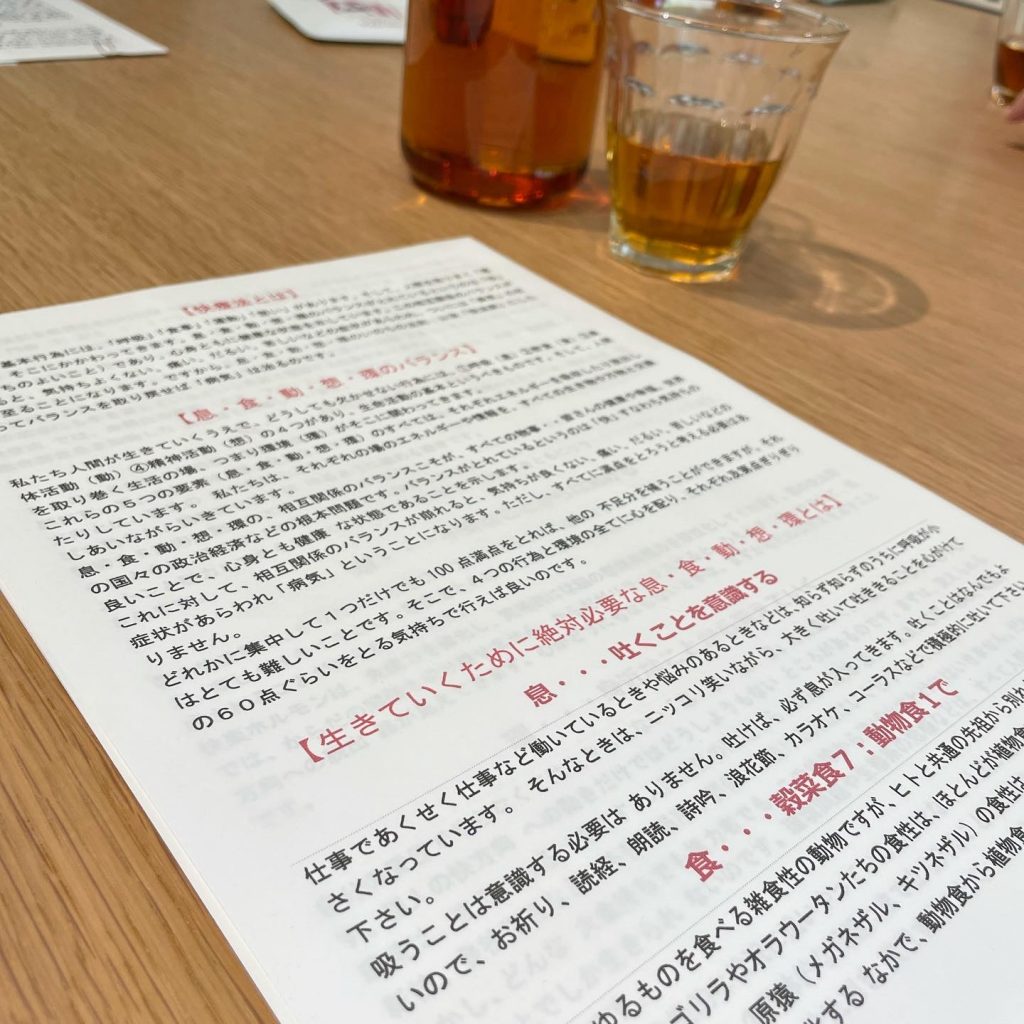

稲葉俊郎著書 「からだとこころの健康学」について考える 勉強会⑨を8月29日に開催しました。

今回の活動発表は、中原和之先生の『統合医療センター』についてお話をしていただきました。

もう1人は、ホリスティックサロン香鈴を主宰されている平山久留美さんに『快医学』についてお話をしていただきました。

勉強会の風景

中原先生より統合医療研究センターの活動について。

平山久留美さんはレジュメをもとに快医学について分かりやすくお話くださいました。

大好評、まゆみ食堂のデドックスランチ。

発酵農園さんの自然栽培の大豆で作られた味噌のドレッシングと酵素たっぷりサラダからスタート。

ポタージュはさつまいも。

今回酵素玄米に使用したお米は「亀の尾」という品種です。

昔、東日本で広く栽培されていたそうです。

生産者は菊池で自然農法されている実取義洋さんです。

詳しくはこちらをご覧ください。

デザートは葡萄と白ワインゼリー

ハーブティーは阿蘇薬草園の3年番茶のほうじ茶割り

意識的に水分を摂っていただくてめに、講座中にお一人1本ずつ飲んでいただきます。

次回の勉強会は12月12日です。

ご参加お待ちしております。

関連企画

文化を通して健康になるイベント

秋満月、瞑想茶会

9月22日(水)19時~21時

昨年に引き続き2期目の黒川温泉旅館組合「季節の室礼講座」秋編の講師を務めました。

この講座では室礼師松村が毎回違う旅館さんを舞台に、

フロントや客室など様々な場所に室礼を提案、

参加者の人の前でデモンストレーションをします。

後半は参加者の人にも実際に室礼をしていただくことで各お宿でも室礼ができるようにしています。

講座の最初では床の間の意味と五節句について説明をします。

それを踏まえて、実際に室礼のデモンストレーションをはじめます。

まずは現状から床の間を整えます。

ほとんどの旅館が、テレビや金庫が置いてあります。(残念、、、)

床の間が整ったら基本の室礼(掛軸、花器、花)を見ていただきます。

基本の室礼を見ていただいたところから、道具を組み替えてアレンジを加えていきます。

今回のテーマは『秋』ですので、お月見や収穫の秋などをキーワードに展開していきます。

掛軸はそのままで、三宝に秋の食材をお供しました。

秋は月を神様と考えお供をし1年の五穀豊穣に感謝をします。

次に掛軸を変えました。

掛軸はそのままでお供物を変えました。

最後に掛軸+花の組合せに戻りますが、お花のいけ方で雰囲気が変わります。

たっぷり秋草を入れることで特別感を演出しました。

これが旅館らしい室礼です!!

いかがでしょうか?

掛軸を扇子に変えて。

皆さんはどちらがお好きですか?

さあ、デモンストレーションを見ていただいた後はワークショップです。

数組に分かれていただいて実際に室礼を発表していただき、室礼師松村が手直しをします。

各旅館さんから室礼に使いたい道具を持ってきていただきました。

まずは、掛軸が額装の物に変わりました。

ご自身で採ってこられた自然のお花をいけます。

最後にお供物を添えて出来上がりです。

お花を少しだけ手直しました。

旅館には床の間だけではなく、フロントやコーナーなど色々な場所に室礼う場があります。

そこにも花のいけ方や、道具組で印象が変わることを実際にお見せしています。

階段を上ったところのコーナーです。

玄関の迎え花

低く入れてあったお花に背の高い芒を合せました。

高低差を付けることでワンランク上のいけ花になります。

廊下のコーナに

秋らしくお供物と小さな兔の置物を合せました。

室礼のご要望はこちらより。

室礼師 松村篤史

最終回はソムリエの松岡さんをご紹介します。

オフィスエムではコロナ感染拡大前の2019年まで

毎年松岡さんのワイン会を熊本のお店で開催していました。

松岡さんは現在柏屋(大阪/ミシュラン3つ星)の支配人兼、ソムリエを勤められ

2021年ゴ・エ・ミヨにてベストソムリエ賞を受賞。

『ゴ・エ・ミヨ』は世界20カ国で出版されているフランス発のガイドブックです。

ミシュランガイドの「レッドガイド」に対し、

「イエローガイド」と称されるほどゴエミヨ(ゴーミヨ)は

世界的には認知度が高いレストランガイドブック。

ソムリエを目指す人のためのブログ

「ちょっとまじめソムリエ試験対策こーざ」を開設。

ソムリエ試験受験者の中で人気のブログとなっています。

それでは美食の会で松岡さんがセレクトをしたワインをご紹介します。

シャンパーニュ、ブルゴーニュを主軸に

ドイツ、ギリシャのコアなワインをセレクト。

ブルゴーニュのJURAの赤ワインとイサキのお造は驚きのペアリングでした。

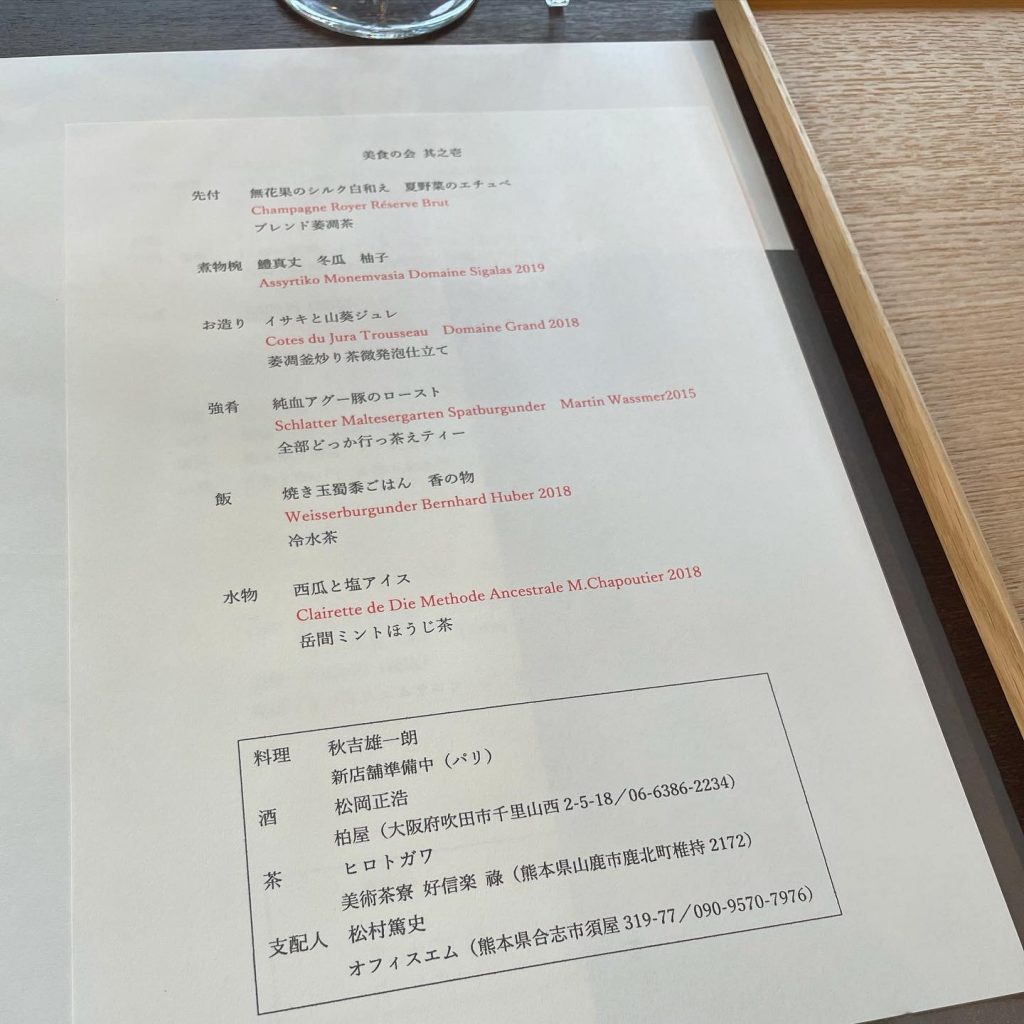

ワインリスト

先付 無花果のシルク白和え

夏野菜のエチュベ

Champagne Royer Réserve Brut

煮物椀 牡丹鱧 冬瓜 生姜

Assyrtiko Monemvasia Domaine Sigalas 2019

お造り イサキと山葵ジュレ

Cotes du Jura Trousseau Domaine Grand 2018

強肴 純血アグー豚のロースト

Schlatter Maltesergarten Spatburgunder Martin Wassmer2015

飯 焼き玉蜀黍ごはん

Weisserburgunder Bernhard Huber 2018

菓水物 西瓜と塩アイス

Clairette de Die Methode Ancestrale M.Chapoutier 2018

次回のワイン会もお楽しみに!!

開催日8月1.2日

夏の盛りのお野菜を中心に鱧のお椀、希少なアグー豚のロースとなど

今回も素材を活かしたお料理に皆さん大満足でした。

お献立

先付 無花果のシルク白和え

夏野菜のエチュベ

煮物椀 鱧真丈 冬瓜 柚子

お造り イサキと山葵ジュレ

強肴 純血アグー豚のロースト

飯 焼き玉蜀黍ごはん

香の物 季節のもの

水物 西瓜と塩アイス

トップの写真が先付けです。

定番のシルク白和えは無花果と合わせて。

お椀は鱧と上には薄くスライスした冬瓜が氷山に見立てて載せられていました。

お造は、イサキの昆布締めの上に出汁とポン酢のジュレを合わせて。

アグー豚のロースとには有馬山椒を添えて

付け合わせは白茄子です。

炊きたてのご飯に醤油であぶった玉蜀黍を混ぜられていました。

茶師ヒロが合わせた鹿児島の清ざね茶園さんの冷水茶と香ばしい玉蜀黍のペアリングに感動。

西瓜とアイスの上に岩塩をかけた小粋なデザート

デザートのお塩が白ワインを発泡させた甘いスパークリングワインを引き立たせていました。

レポート最終回はソムリエ松岡さんをご紹介いたします。

大人気、秋吉シェフの日本料理の会はご縁が広がり

江津湖(熊本市中央区)の湖畔に佇むリリカサロンさんのご協力のもと開催いたしました。

今回はスペシャルゲストとして、

大阪より柏屋(大阪/ミシュラン三ツ星)の支配人兼ソムリエの松岡正浩氏をお迎えしワインのペアリングをお楽しみいただきました。

また、ソフトドリンクはお馴染みの茶師ヒロトガワがお茶のペアリングを担当いたしました。

女将も参戦。

左から

茶師ヒロ夫人、秋吉夫人、松村夫人。

リリカサロンはご紹介性のプライベートサロンです。

テラスの前は江津湖公園が広がり緑豊かな美しいロケーションが人気です。

ハウスウェディングとしても利用されており約60名のお客様が入れる広さがあります。

今後も食を中心としたイベントをリリカサロンでも開催いたしますのでご期待下さい。

次回のレポートではお料理についてご報告いたします。

毎月開催している『心を通わせる茶道教室』も1年が過ぎ

生徒さんの立ち居振る舞いも綺麗になってきました。

今月のお花は涼やかな竹籠に夏の花がたっぷりといけられていました。

目にも爽やかなお菓子

毎月茶道教室では2種類の和菓子を先生がご用意くださいます。

次回は8月24日開催予定です。

夏と言えば『 蓮 』

今回は贅沢に蓮の花一式のたてはなをお稽古しました。

蓮の葉や花の形態には三世の世界が象徴されているそうです。

「現在」→ 開花、真葉

「過去」→ 蓮房、朽葉

「未来」→ つぼみ、巻葉

蓮の水揚げ方法

蓮の茎は筒状になっているので専用のポンプで茎の根本から水を直接入れて水揚げをします。

特に葉は水が蒸発しやすく丸まりやすいので

保管するときはビニールに包むと丸まりにくくなります。

生徒さんの作品をご紹介します。

床の間の室礼はお盆に合わせて京都の大文字焼の色紙を掛けました。

『 たてはな教室 』は季節ごとに開催しています。

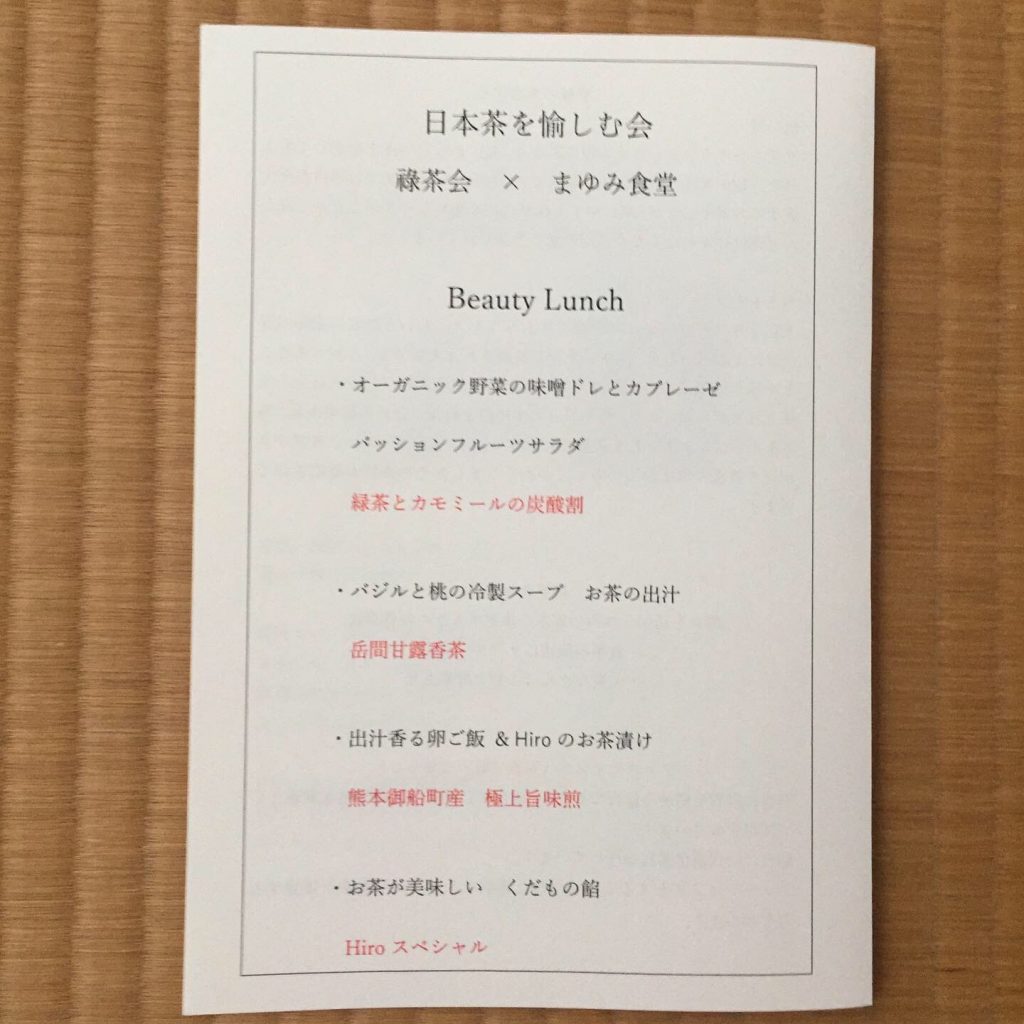

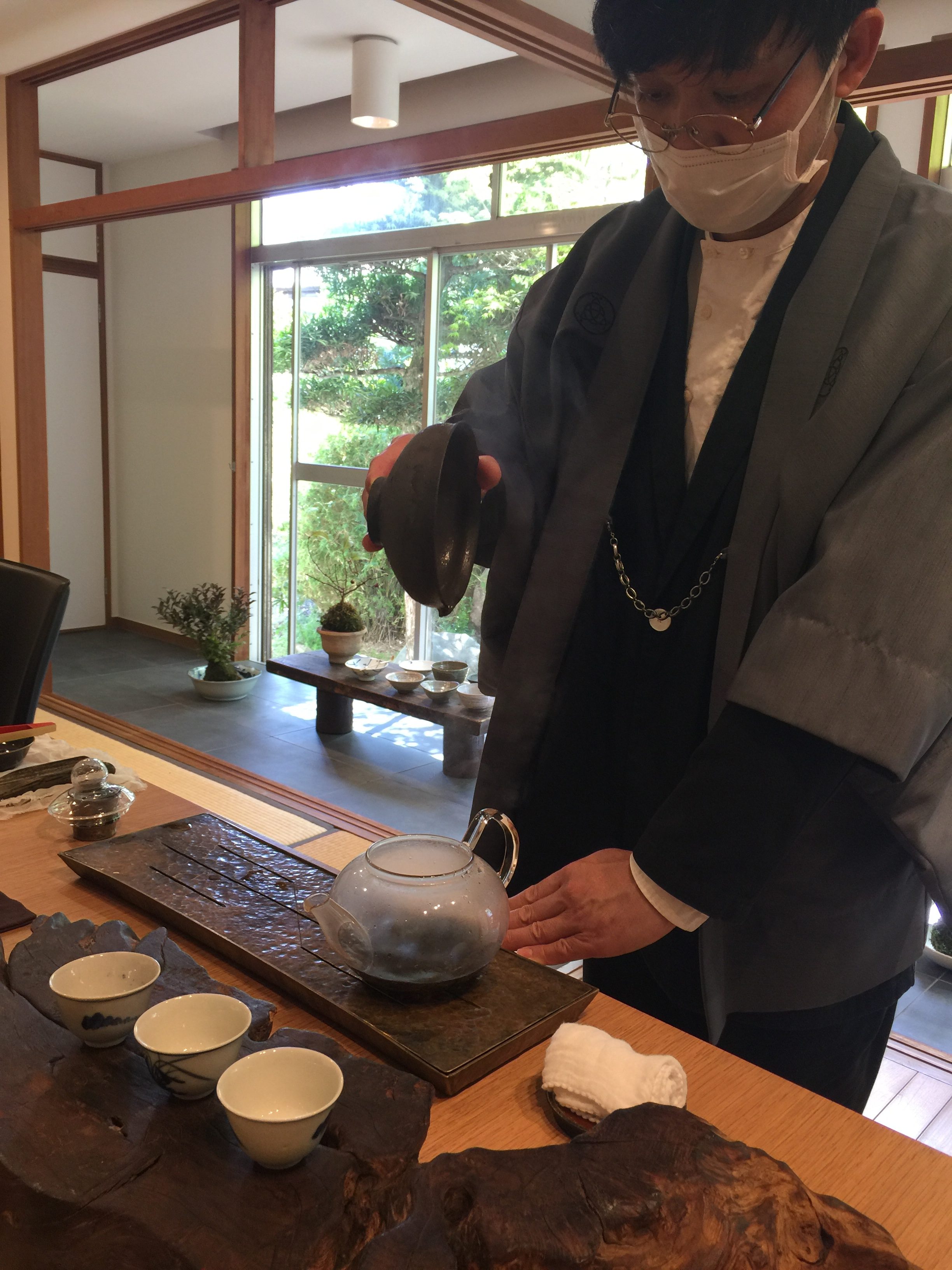

7月の「日本茶を愉しむ会」は新茶販売会の期間中に開催いたしました。

今回はフードコーディネーターの真由美先生のお料理に合わせ

茶師ヒロトガワがお茶をペアリングをしました。

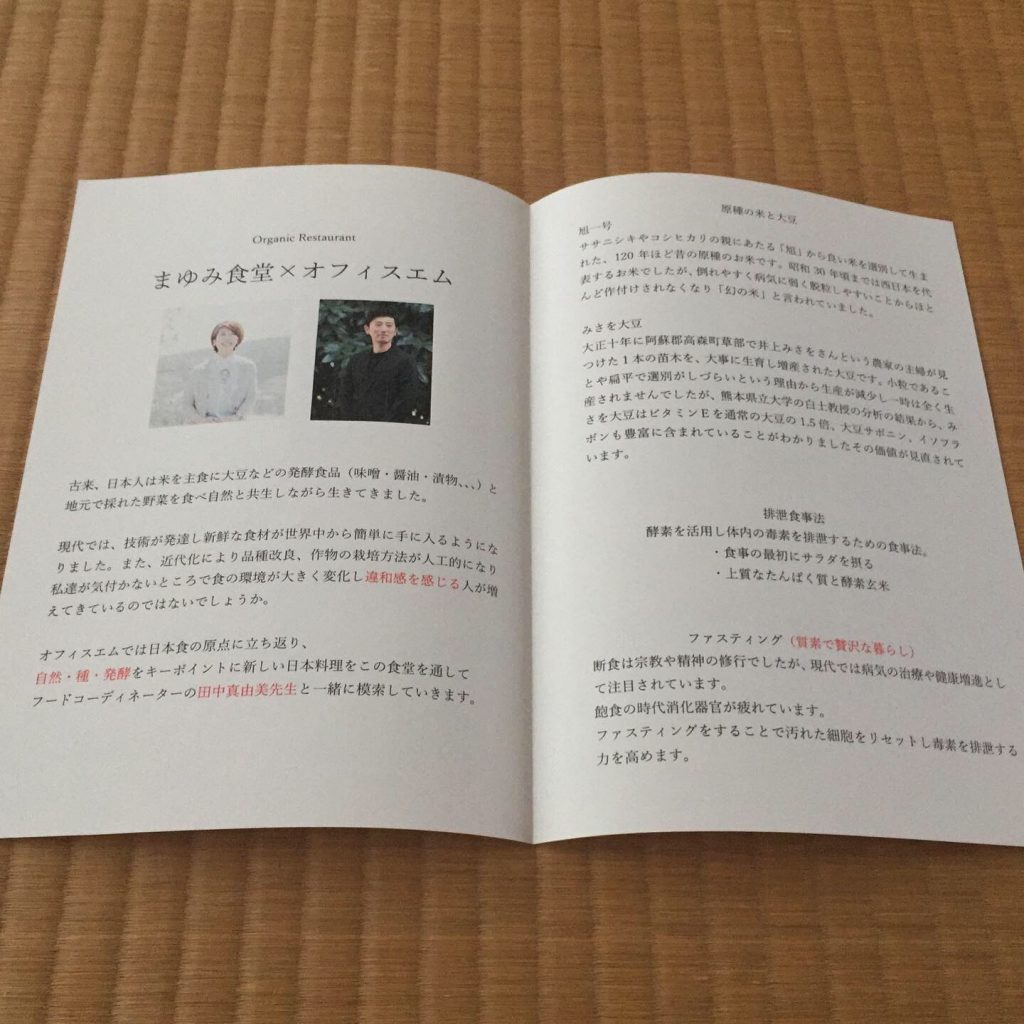

まゆみ食堂はフードコーディネーター真由美先生とオフィスエムのコラボ食堂です。

この食堂では、生産者の見える食材と発酵を中心とした体に良く、

美味しい新日本料理を模索します。

オーガニック野菜 味噌ドレッシング×パッションフルーツ

茶/緑茶とレモングラスの炭酸割

バジルと桃 冷製スープ お茶の出汁

茶/岳間甘露香茶

出汁香る卵ご飯&Hiroのお茶漬け

茶/熊本御船町産 極上旨味煎

*卵の黄身と泡立てた卵白が酵素玄米の上にのせた卵かけご飯をまずお楽しみいただき

途中で茶師ヒロトガワが旨味を凝縮させた緑茶を注ぎお茶漬としてお楽しみいただきました。

お茶が美味しいくだもの餡

茶/Hiroスペシャル

最後のお茶はお客様のお好みを聞いて茶師ヒロトガワがおすすめの1杯を淹れました。

今回使われた美しい食材たち

サラダのお野菜は軽く昆布出汁で湯がきます。

冷静スープでは大量のバジルと桃を食べる直前に調理します。

最初のお茶は、緑茶にフレッシュレモングラスを短く切ったもの高温のお湯でいっきに抽出します。

次回のまゆみ食堂は健康学の勉強会でランチを担当します。

次回の茶師ヒロトガワは「秋吉シェフの日本料理の会」にてお茶のペアリングを担当いたします。

今回の食事で使用したうつわは

玄窯×オフィスエム

はじめての和食器シリーズ Black & White です。

こちらの商品はオンラインショップよりご購入いただけます。

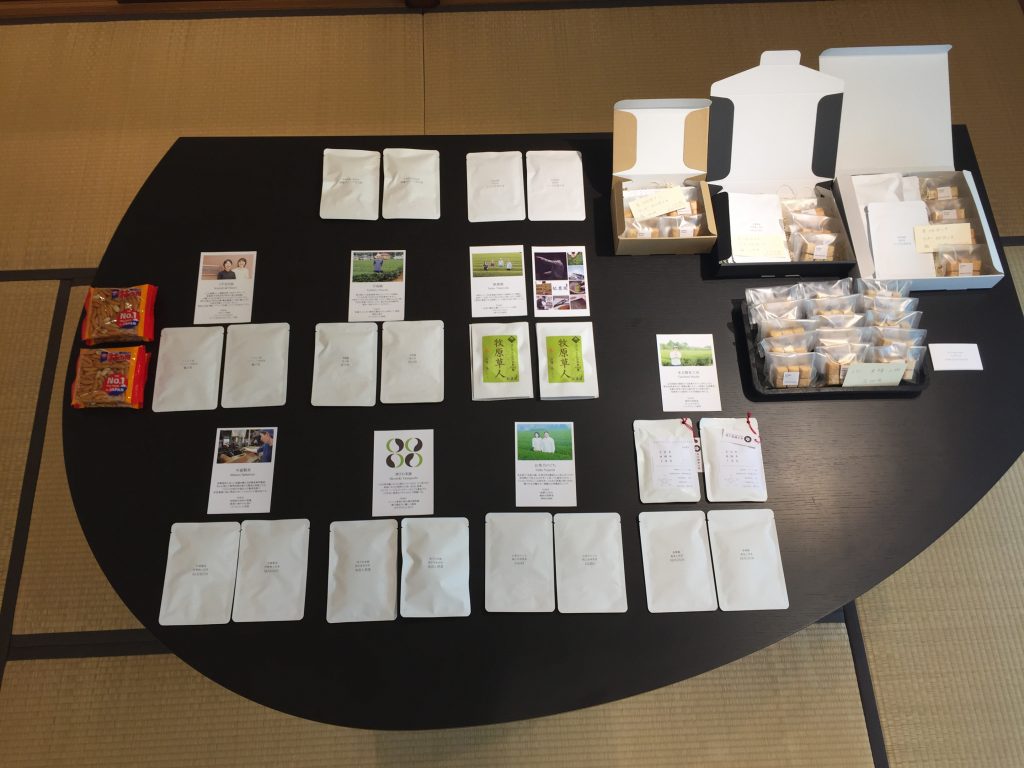

新茶がそろう季節。

茶師ヒロトガワが全国より厳選した日本茶の販売会を開催しました。

お越しくださいました皆さまありがとうございました。

2021年出品リストをご紹介します。

熊本県

・好信楽 祿 煎茶「いつでも笑みを」

・お茶乃のぐち 極上旨味煎茶

鹿児島県

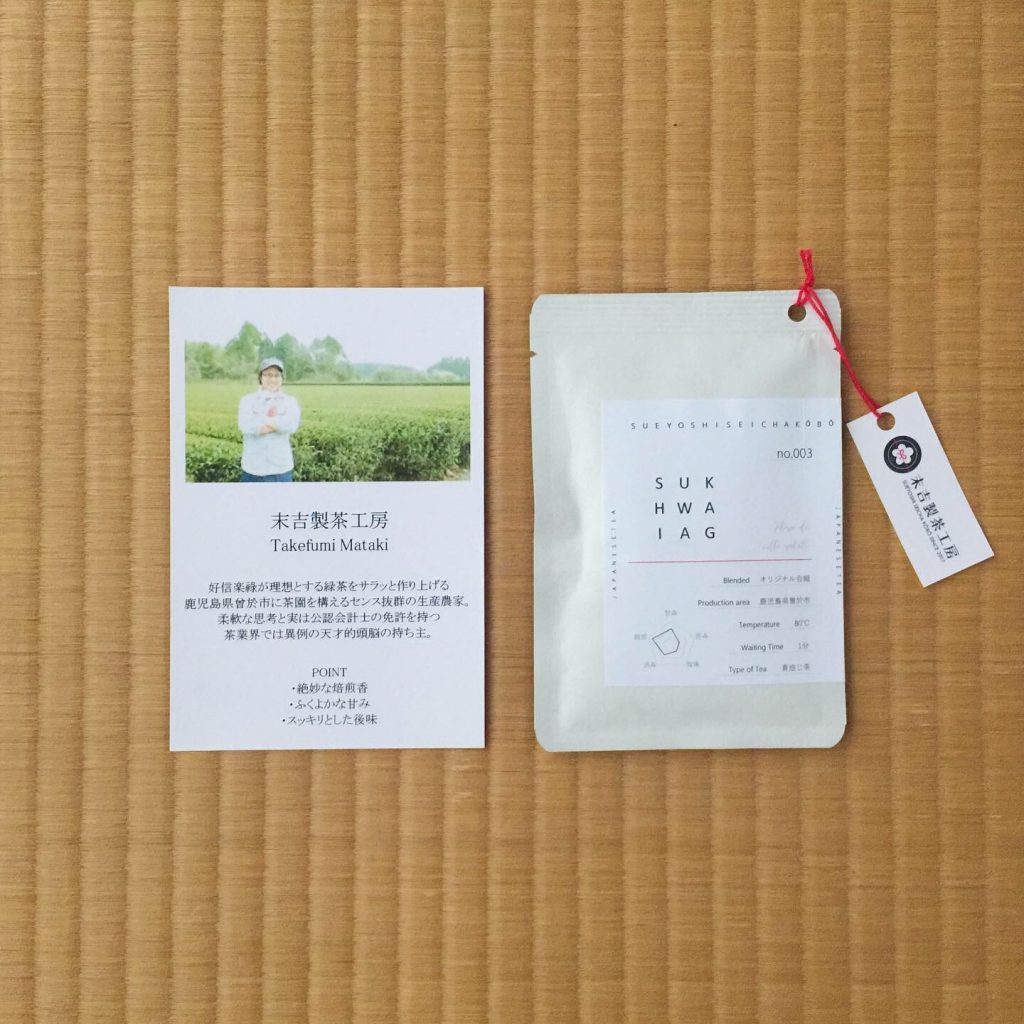

・清ざね茶園 水出し煎茶

・香輝園 霧島上煎茶

・末吉製茶工房 青焙茶

三重県

・中森製茶 特別煎茶 生・焙煎

埼玉県

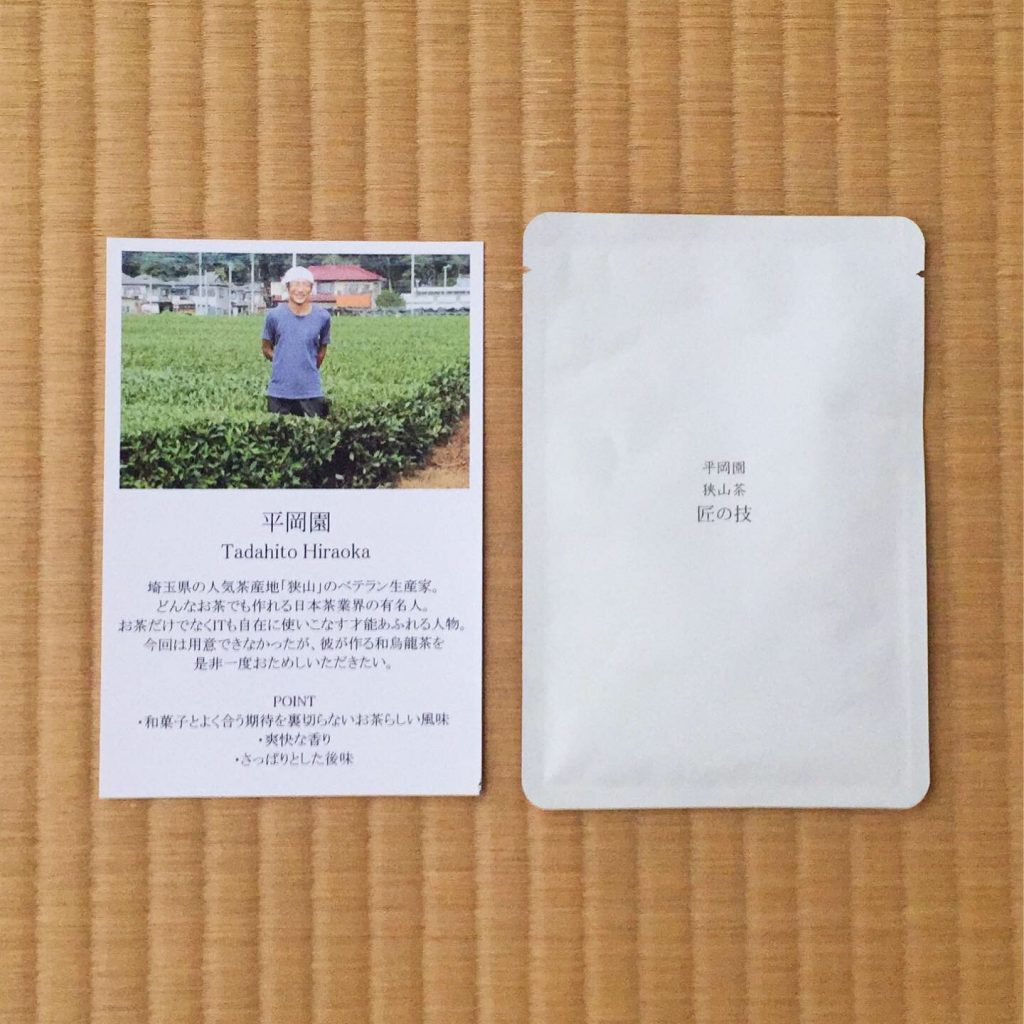

・平岡園 狭山茶

新潟県

・うずまき屋 柿の種用ペアリング煎茶

静岡県

・駄農園 煎茶

今回は6つの県から10種類のお茶をセレクト。

茶師ヒロトガワが生産者さんとそのお茶について説明したカードをご用意しました。

少量ずつ小袋で購入できるため、

色々な種類のお茶を求められお買物を楽しまれていました。

今回は国産の小麦と植物性油脂で美味しい焼き菓子を作られている

bake shop hayashiに

日本茶に合うクッキーを

3種類新茶販売会用に作っていただきました。

ハヤシさんの可愛いギフトボックスにお茶とクッキーのセットは

お中元やお土産として大好評でした。

bake shop hayashi × オフィスエム

新茶販売会限定 コラボクッキー

素材の味を直接感じていただくために

人気のキューブクッキーのプレーンに絡ませるタイプにしていただきました。

・きなこ味(菊池産無農薬大豆)

・黒糖味(芦北産)

・山椒味(ひた山椒粗びき)

人気だったギフトセット」

セット小

クッキー3種類、お茶1種類・・・1,770円

セット中

クッキー3種類、お茶2種類・・・2,310円

セット大

クッキー3種類、お茶4種類・・・3,390円

ギフトセットご希望の方は5セット以上からオーダーにて

お受けいたしますのでご希望の方はこちらよりお申込ください。

茶師ヒロトガワのお茶を飲まれたい方へ

8月1,2日開催

「秋吉シェフの日本料理の会」

にてお茶のペアリングを担当いたします。

オフィスエムのプロダクト商品Black&Whiteを

作ってもらっている玄窯さんの竹林で筍を掘りをさせていただきました。

掘った筍は、フードコーディネーターの田中真由美先生と一緒にお料理。

筍は掘った時から灰汁が強くなるのですが

すぐに茹でることで甘くて美味しい筍になります。

筍は掘ったらすぐ茹でる!!

茹でたての筍

それだけでも美味です。

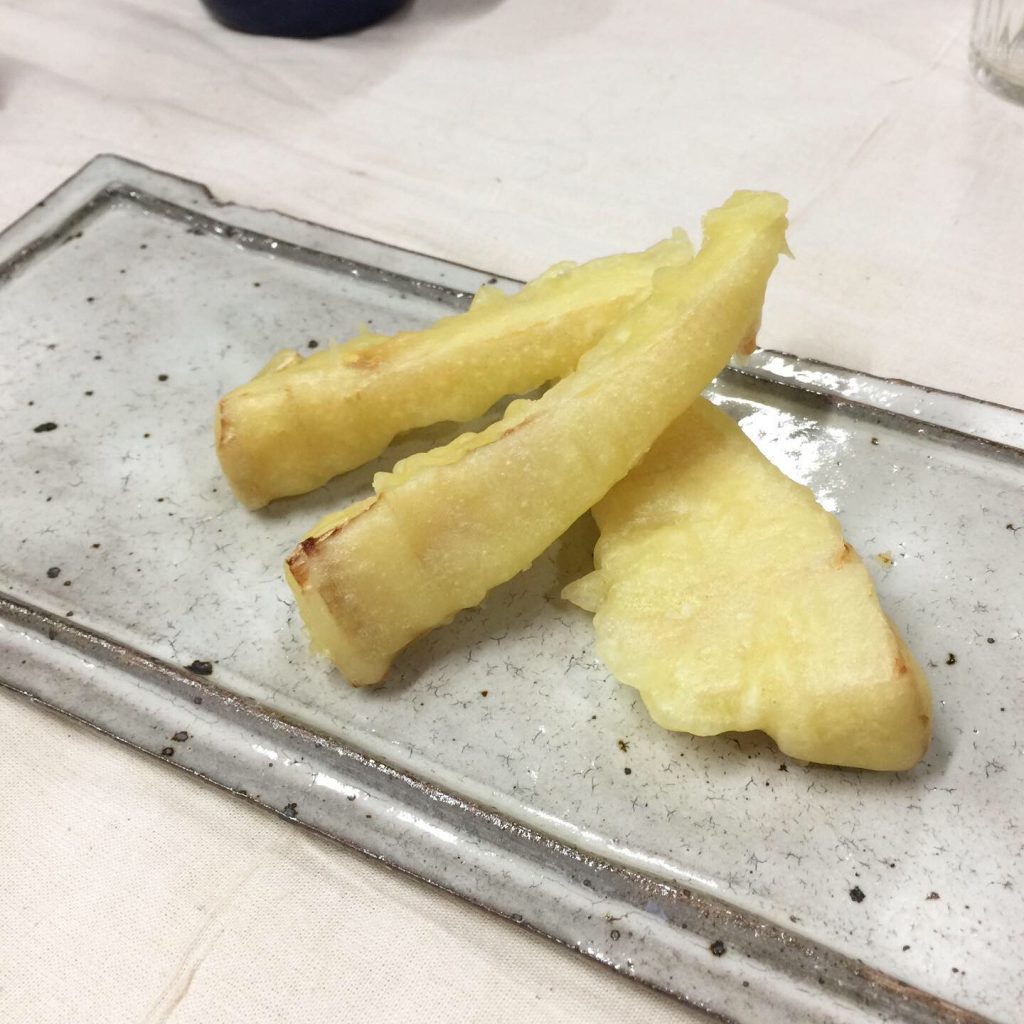

玄窯さんの粉引のうつわに筍の天ぷら

うつわによって料理の見栄えが良くなりますね。

真由美先生オリジナルレシピ

猪肉と筍の麦酒煮

定番の筍ご飯

自然の中で体を動かし、採りたてをいただく。

これこそ本当の贅沢な食事ではないでしょうか?

また来年も筍の季節が楽しみになりました。

玄窯×オフィスエム

「 黒と白のうつわ 」

オンラインショップでご購入いただけます。

真由美先生のお料理が食べれます!!

「 まゆみ食堂 」

「日本茶を愉しむ会」でお茶を呈茶してくれている

茶師Hiroが熊本県北部に位置する山鹿市岳間に

Hiroセレクトの日本茶と茶器を購入できるショップと

お茶が飲める茶寮が八十八夜の5月1日にオープンします。

現在お店の改装をしているということで障子の張り替えにお邪魔しました。

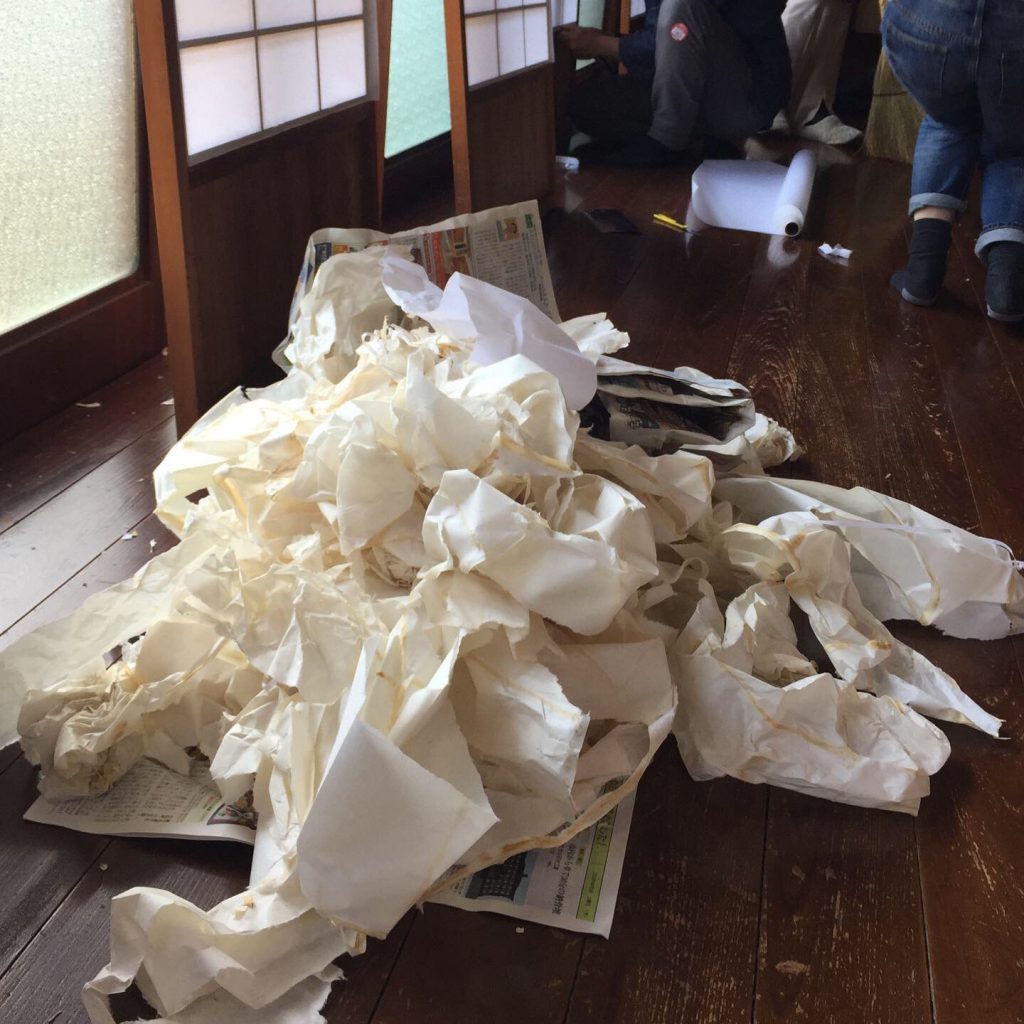

障子は和紙を糊で貼り付けているため水に濡らすと剥がれます。

障子のある家では、年末に家族で障子の張り替えをしていました。

和紙がきれいに剥がれると気持ちが良いんです!!

みなさんもいつかこの快感を体験してみてほしいです。

障子が沢山あったので剥いだ和紙が山積みです。

手間のかかる作業ですが、和紙を貼って最後に霧を吹いて乾かすと

張りができとても綺麗に仕上がります。

できあがりました。

新しい和紙になると部屋の中が明るくなります。

茶寮はとても立派な古い邸宅です。

欄間や襖の取っ手まで意匠のこだわりのある物が使われていますので

お店に行かれる際は是非チェックしてみてください。

詳しくは「好信楽 祿」のホームページをご覧ください。

https://koushinrakuroku.com/news/6043e3ac6e84d538925214d5

オフィスエムでの茶師Hiroのイベント

『 日本茶を愉しむ会 』

『 新茶販売会 』

令和3年4月11日『たてはな教室』春の花編を開催しました。

今年は全般的に花が咲くのが早く桜も終盤でしたが、

山桜、牡丹桜など5種類の桜と藤や貝母、都忘れなど春の花材が揃いました。

今回のお稽古のメインは桜でした。

枝の先を細く削いで込藁に入れないといけないため

小刀を使って枝を削ぐ練習になりました。

まずは生徒さんの作品をご紹介します。

最初にご紹介するのは桜一色と言ってい数種類の桜をメインにたてた作品です。

生徒さんのお一人が「桜三昧」と表現され和やかな雰囲気になりました。

次に色々な種類を組み合わせて軽くたてた作品です。

現代の暮らしにはこのスタイルがお勧めです。

最後に先生が込藁も使わずなげいれでいけたお花です。

力強い苔木に軽やかに春の風を感じる藤の蔓の組み合わせいかがでしょうか?

次にお稽古の風景です。

『たてはな教室』も回を重ね皆さん慣れてこられ真剣にお花と向き合っていらっしゃいました。

できた花は柴田先生が手直しを、出来上がりに毎回感動です。

完成したお花は床であらためて拝見します。

床のお軸は高野山のお坊さんの作で

「真言不思議」しんごんはふしぎなり

をかけました。

最後に春の花です。

春の色と言えば黄色からはじまり紫、白そして新緑の緑です。

見ているだけで癒されます。

次回の『たてはな教室』は7月27日です。

お花を触って気分転換にいらっしぃませんか?

お気軽にご参加お待ちしております。

お申込みはこちらより。

茶師HiroTogawaが毎月、日本茶の新しい可能性を模索し

お茶の魅力をお伝えする日本茶の会です。

今月のテーマは「お茶漬」

じつは2月に参加された方からのリクエストでした。

お献立

お献立

きらら野村園

熊本県産玉緑茶

茶品種 つゆひかり

小山園

茶品種 はるのなごり(生・焙煎)

< お茶の旨味で作るお茶漬 >

・つゆひかり茶漬+岳間産梅干し、塩昆布

・はるのなごり+塩辛

藤本製茶

茶品種 やまが復刻紅茶

茶菓子

山鹿灯籠もなか

まずは今回お茶漬に使われる日本茶2種類をいただきます。

はるのなごりは、生茶をいただいた後に目の前で焙煎したお茶をいただきました。

焙煎をすると茶葉の香りに香ばしさが加わって飲みやすくなります。

これはROKU茶会でしか味わうことができません!!

お茶の味を確認できたら早速お茶漬けです。

最初はつゆひかりに岳間産梅干しと塩昆布のお茶漬です。

次に、はるのなごりと塩辛のお茶漬です。

塩辛専門店「attaatta」さんの塩辛は柚子の香が合わせられていました。

とても贅沢な塩辛で金箔がのせられみなさんビックリ!!

そのままでも美味しいのですが、

お茶によって塩辛の臭みがスッキリしつつ旨味がしっかり残り何とも贅沢なお茶漬でした。

最後にデザートとして山鹿灯籠もなかに山鹿産の紅茶をペアリング。

じつは明治時代、日本で最初に紅茶を作られたのが山鹿だったそうです。

その頃に使われた茶品種を復活させ作られた「やまが復刻紅茶」は茶葉独特の香りと酸味があり味わい深い紅茶でした。

ROKU茶会も回を重ね益々バージョンアップしています。

4月は徐々に気温が上がってくる季節に合わせ

新しい「冷茶」を披露するそうです。

お席に限りがありますのでお早めのご予約をお願いいたします。

『 祿 ROKU 日本茶を愉しむ会 』

お申込はこちらより。

↓ ↓ ↓

今年は例年より早く桜が開き春爛漫の茶道教室となりました。

お菓子「菜の花金団」

お花 「ト伴椿、黒文字」

花器 「楽焼」

花の台が濡れていたのでおたずねしたところ

楽焼は草の格の焼き物なので、敷板も格を合せて生地を使われたそうです。

また、生地の敷板を使う場合は濡らして使うそうです。

このようにお茶は亭主と客の会話がとても大切です。

この教室ではお茶事に行った時に

緊張せず楽しくお茶をいただくことを目標に

お客様のお稽古をやっています。

茶道教室も開講して1年がたち生徒さんも会話を楽しみながら

お茶をいただけるようになってきました。

ではお茶事とは何でしょうか?

お茶事とは、

ただお茶をいただくだけではなく

お茶を美味しくいただくために

亭主はお客様の前で炭を組み、食事供し最後にお茶をさしあげる

最高のおもてなしです。

茶道を習う人の最大の目標はこのお茶事でもてなしたり、もてなされたりすることです。

しかし、お茶事をするには食事や道具の用意など準備が大変で

お茶のお稽古をしている人でもなかなか経験をすることができない贅沢な会です。

オフィスエムではこのお茶事をどなたでも体験していただける

『本格的な茶事を体験する会』を春と秋に開催しています。

『心を通わせる茶道教室』の最終目標でもあります!!

春は5月28日に開催いたします。

お稽古をされている方もされていない方も参加できますので

是非この機会にお気軽にお申込ください。

『 本格的な茶事を体験する会 』

お申込みはこちらより。

↓ ↓ ↓

今からでも遅くない。

お茶事を楽しむために事前勉強しませんか?

『心を通わせる茶道教室』

お申込みはこちらより。

↓ ↓ ↓

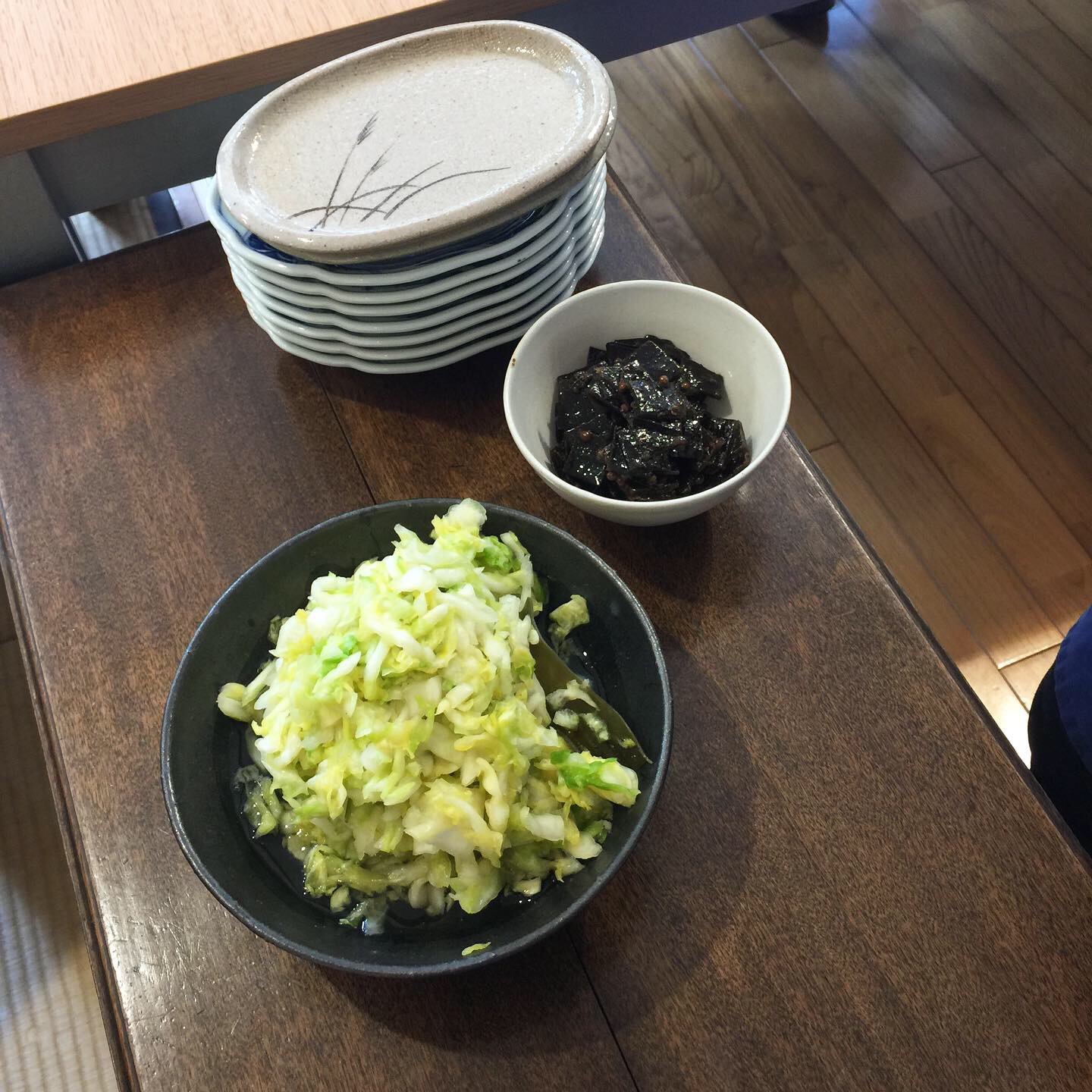

昨年開催しました、

『元公邸料理人(フランス)秋吉雄一朗 日本料理の会』の続編として

『料理教室 お家でできる茶懐石』を開催しました。

この教室では、

秋吉シェフが皆さんの前でお料理を作りながら作り方を説明し

できあがったお料理をお召し上がりいただきました。

今回のお献立

テーマ『お家でできる茶懐石』

・シルク白和え トマト 法蓮草 春蕪

・鮪と花山葵のお造

・吸物 蛤 鳴門若布 三つ葉

・焼物 鰆柚庵焼き

・筍ご飯 揚げ 木の芽

・香の物 春キャベツ 山椒昆布

シルク白和え トマト 法蓮草 春蕪

鮪と花山葵のお造

吸物 蛤 鳴門若布 三つ葉

焼物 鰆柚庵焼き

筍ご飯 揚げ 木の芽

香の物 春キャベツ 山椒昆布

教室風景

オフィスエムでは春と秋に

『本格的な茶事を体験する会』を開催しています。

この会では本格的な「茶懐石」をお召し上がりいただけます。

初心者の方もご参加いただけますのでお気軽にお申込おまちしております。

『 本格的な茶事を体験する会 』

お申込はこちらより

↓ ↓ ↓

関連記事

秋吉シェフ 家庭画報2月号掲載

↓ ↓ ↓

令和3年3月9日出水神社能楽殿にて

熊本・喜多流「翁」特別公演が上演されました。

オフィスエムでは2019年4月に開催しました

能楽公演 https://officeemu.jp/486/

をきっかけに大倉源次郎先生(能楽小鼓方大倉流16世宗家・人間国宝)の会を

定期的に企画させていただいております。

今回も大倉先生が出演されるということで、

「翁」の事前勉強会をはじめ、

昨年12月には大倉先生の講演会・鼓の夕べを開催してまいりました。

お陰様ではじめて能を見られる方、久しぶりに見られる方にも多くご来場いただきました。

この公演は

「 翁プロジェクト 」 https://www.okina-pj.com/

の活動の一環として開催されました。

「翁プロジェクト」とは

全国5か所での「翁」公演をはじめ展覧会・書籍・動画配信など多面的に活動することで