ブログ

室礼とは、、、

色々な見解がありますが、

ここでは室礼師 松村篤史の考えをまとめました。

室礼師 松村篤史について

室礼(しつらい)とは、平安時代寝殿を設える(しつらえる)という言葉から派生し

室町時代に床の間が出現し儀礼的な装飾をするようになり「室礼」という文字になりました。

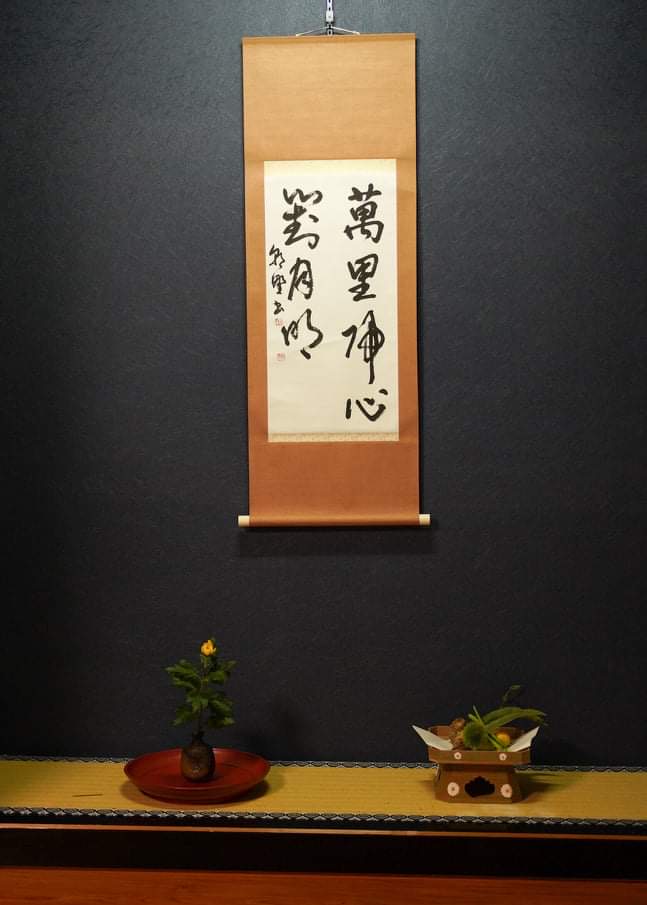

室礼は下の写真のように神様にお供えする行為から派生しています。

室町時代に入り武家屋敷の様式である「書院造」が誕生。

床の間が出現します。

客を迎える部屋に作られました。

床の間には基本の要素として、

宗教画の掛軸と仏器の五具足(ごぐそく)が飾られました。

床の間の出現と千利休が大成した「わび茶」により、

室礼が宗教から少しづつもてなしの要素が強くなりました。

現代では茶の湯をはじめ、

旅館や料亭の床の間に季節の掛物と花をいけお客様へのもてなしとして継承されています。

※オフィスエムでは、生け花教室も行っております。

室礼のポイント

・床の間は神聖な場所であること。

・掛軸が神・仏の象徴であること。

・下には香炉・蝋燭・花が室礼の基本要素。

床の間がない現代の生活における室礼の取り入れ方をご提案します。

室礼をする場所(お薦めの場所/玄関・リビング・本棚、、、)を見立てます。

床の間は神聖な場であることをふまえ

そこにある物を全て移動し綺麗に掃除をし清めます。

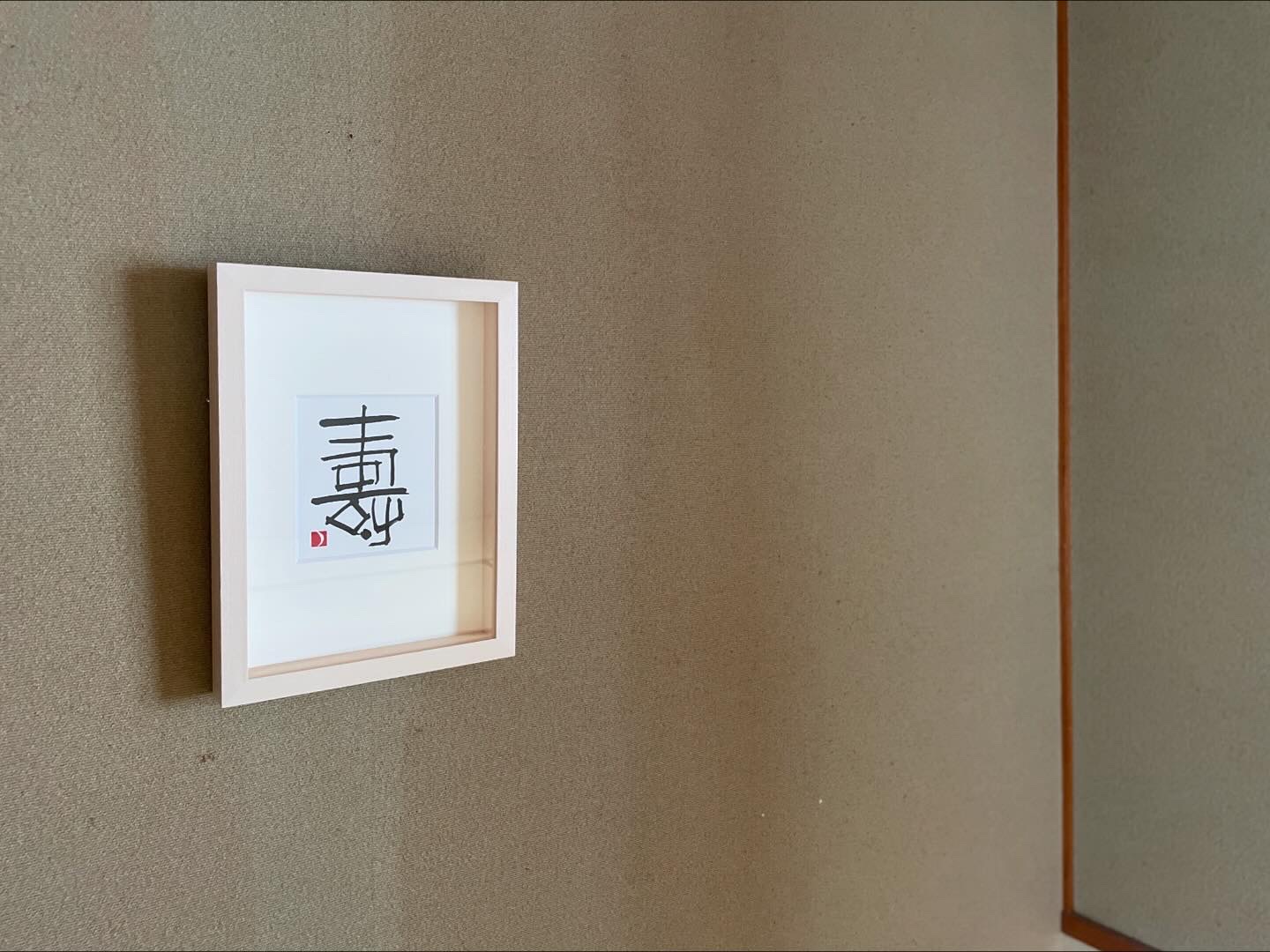

壁があれば季節のお軸や絵を飾りその下に台を置きます。

台の上に季節の花を添えれば完成です。

リビングやダイニングなどでのみたての室礼

室礼師松村オリジナル

「盆飾り」

床の間がなく壁もない場合、「盆」を床の間に見立てます。

盆の中に掛軸の代わりに季節の置物と花をいけ、

神に祈る気持ちがあれば室礼と同じ行為です。

是非、皆さんもご自宅で実践してみてください。

ご購入はこちらから

室礼をする上で大切にしたいこと

年中行事(祈り、感謝)

年中行事は国土安泰、五穀豊穣、無病息災を神様、ご先祖様に祈り、

人間は自然の生命の一部であり、自然のおかげで生かされているという感謝することです。

そしてその行事から日本文化は育まれ形成されてきました。

五節句とは、、、

五節句の「節」というのは、唐時代の中国の暦法で定められた季節の変わり目のことです。

定められた日に宮中で邪気を祓う宴会が催されるようになり「節句」といわれるようになりました。

一月七日 人日(じんじつ)の節句(七草の節句)

一月七日の朝に春の七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)の入った七草粥を作りその一年の無病息災を願って食べます。

三月三日 上巳(じょうみ)の節句(桃の節句)

誕生した女児を祝福し、健やかな成長を願う、親から子、孫への愛情の節句。

雛人形を飾り、菱餅や桃の花も添えて、ちらし寿司や、白酒などで宴を催します。

五月五日 端午の節句(菖蒲の節句)

誕生した男児を祝福し、健やかな成長を願う、親から子、孫への愛情の節句。

鎧兜や人形を飾り、鯉のぼりを掲揚して、粽や柏餅に菖蒲の花を添えて宴を催します。

七月七日 七夕の節句(笹竹の節句)

日本古来の豊作を祈る祭りに、女性が針仕事などの上達を願う中国伝来の行事などが習合したものと考えられています。

九月九日 重陽の節句(菊の節句)

中国から伝わった重陽節が江戸時代に入り五節句の一つとなり庶民の間にも広まりました。

菊酒を飲み、菊の被綿(きせわた)に溜まった露で体を拭い健康と長寿を願います。

お彼岸

春分の日と秋分の日には、太陽が真東から上り真西へと沈みますが、

それによって彼岸と此岸とが通じやすくなり、

これらの時期に先祖供養をすることでご先祖の冥福を祈るとともに、

自らもいつか迷いのない此岸に到達できるよう願ったのです。

お墓、仏壇にぼた餅、おはぎをお供えする。

お盆(新暦7月15日、旧暦8月15日)

お盆の時期には先祖が浄土から地上に戻ってくると考えられ、

ご先祖様を1年に1回、家にお迎えしともにひと時を過ごして、

ご冥福をお祈りし、先祖の霊を供養する。

道具組について

掛軸、花器、花など道具の組み合わせで色々な表現を室礼ではすることができます。

こちらではテーマに合わせた道具組をご紹介します。

テーマ 「お盆」

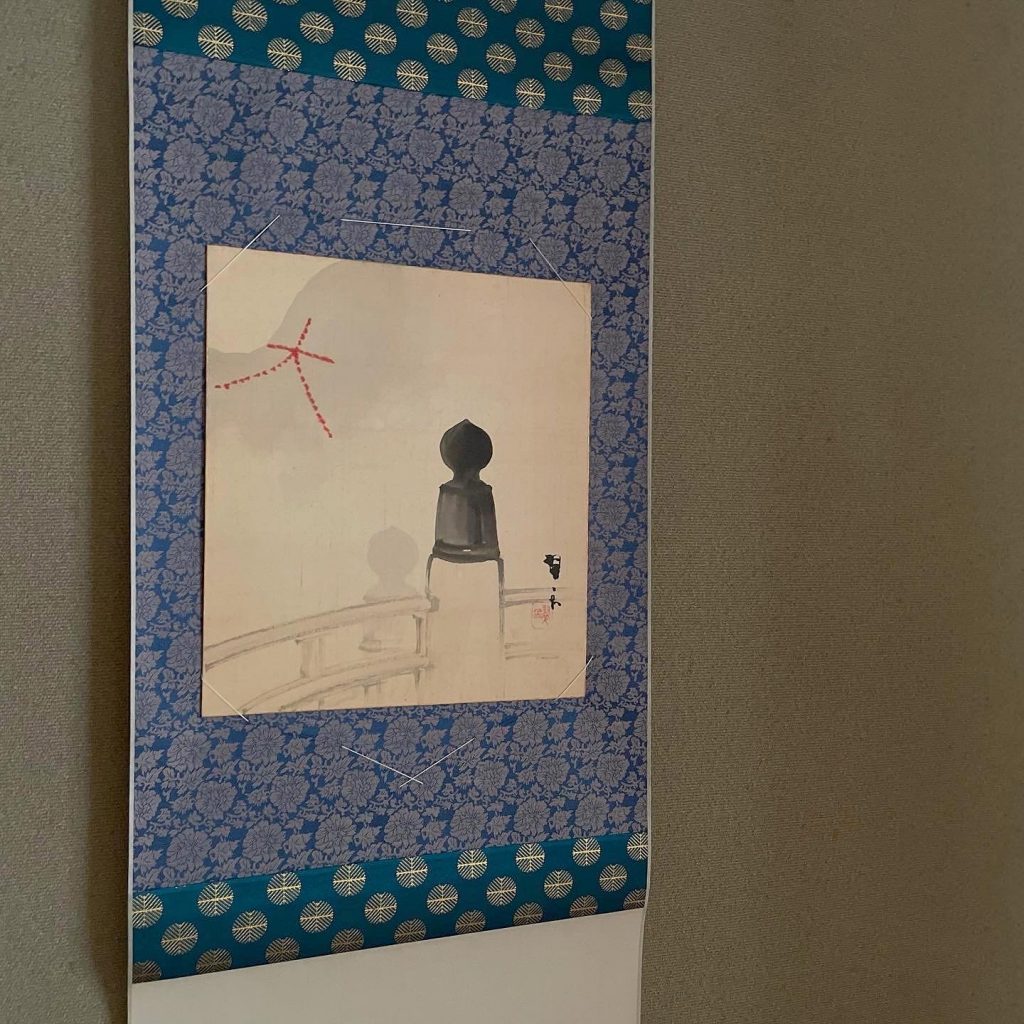

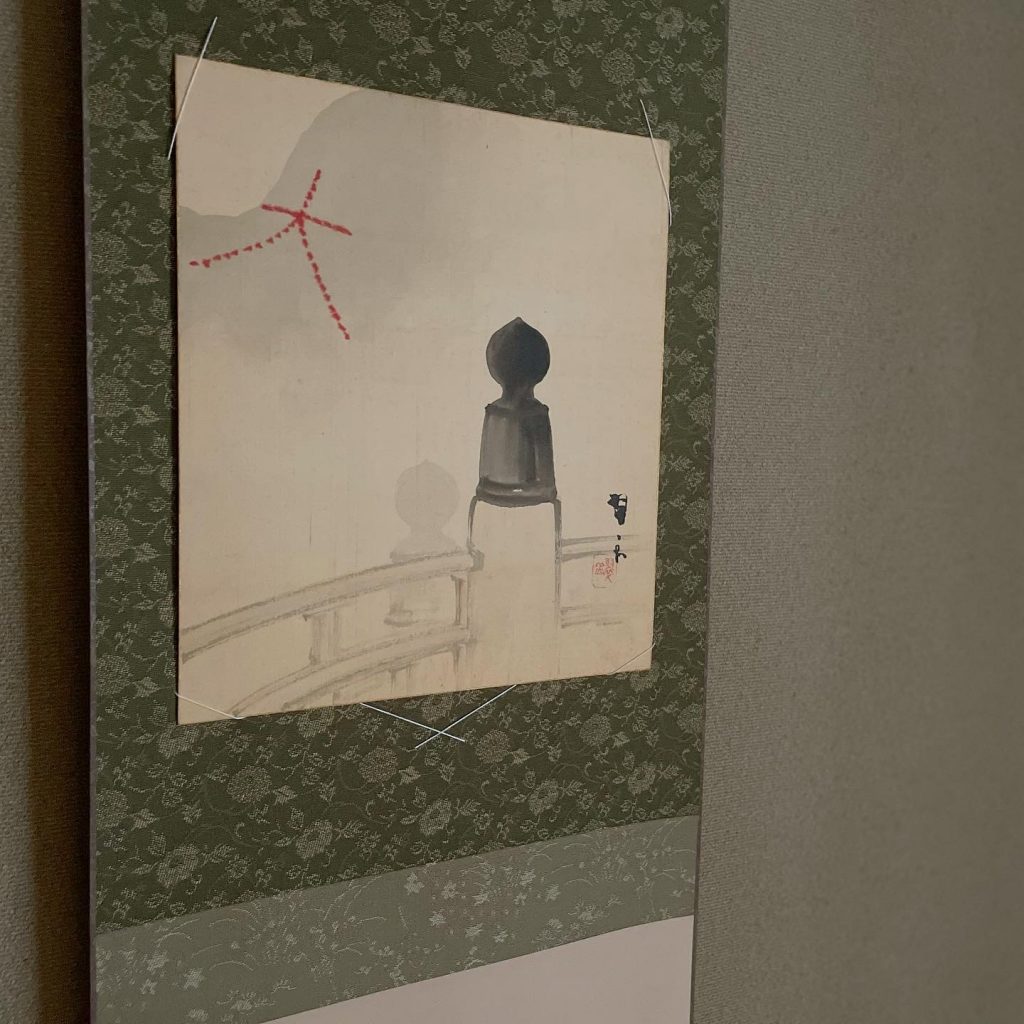

掛軸

京都の五山送り火(ござんのおくりび)

お盆の時期に彼岸へ祖先の霊を送る送り火として行われるお盆の行事の一つ。

掛軸は生地の組み合わせで雰囲気が変わるのが魅力の一つです。

季節の色紙色々

昔の日本人は季節を楽しんでいた証です。

この色紙は12か月それぞれの月にちなんだ絵が描かれ箱にまとめられており

室礼の道具としてとても便利でおすすめです。

花

鬼灯(ほおずき)

鬼灯はふっくらした提灯のような形と炎の様なオレンジ色から、

お盆に帰ってくるご先祖様や精霊が迷わずに帰って来れるように

灯りとしての道しるべになる様に見立てられ、仏壇や盆棚、精霊棚に飾られます。

テーマ「 収穫の秋、お月様に感謝を込めて 」

秋と言えば中秋の名月。

日本人は月を神様と考え秋に収穫したものをお供し感謝をしました。

秋の室礼では、月・兔・団子・秋野菜がキーワードで想像を膨らませます。

秋室礼の出張講座より

テーマ 「 お正月 」

室礼師松村がこれまでに担当をした旅館の室礼をご紹介します。

写真の右側に置いている黄色い柑橘は「仏手柑」です。

仏の手に見えることが由来で

とても珍しい果物なのでおもてなしの室礼にオススメです。

コンクリートの壁が印象的なエントランス

ガラスのフラワーベースに、「松」「稲」だけで

シンプルな門松を室礼ました。

木のこずえに神が宿ると考えられ松は年神を家に迎え入れるための依り代という意味合いから

門松が玄関に飾られるようになりました。

稲は五穀豊穣を意味します。

日本人の原点は稲です。

松村の室礼では年間を通して稲を使います。

お正月では稲飾りをしめ縄にみたて

稲を白い奉書で巻いて、南天の実を合わせることで紅白としめでたさを表現しています。

室礼師松村による

室礼のお仕事、出張講座について

室礼師 松村は直接現場にて床の間をはじめ様々な場所の室礼をご提案いたします。

また、室礼についての出張講座(レクチャー、デモンストレーション)も承っております。

旅館には日本の文化を体験できる場所として世界中からお客様がいらっしゃいます。

しかし、国際化が進み日本文化が忘れ去られ旅館業界でも同じことがおこっています。

床の間をきっかけに、もう一度日本の文化を見直し旅館のあり方を考えてみるのはいかがでしょうか?

室礼/実績報告

https://officeemu.jp/tag/%e5%ae%a4%e7%a4%bc-%e5%ae%9f%e7%b8%be%e5%a0%b1%e5%91%8a/

室礼師 松村へのお仕事のご依頼はこちらより承ります。

関連イベント情報

季節の室礼教室

出張講座

出張講座/実績報告

https://officeemu.jp/tag/%e5%87%ba%e5%bc%b5%e8%ac%9b%e5%ba%a7/

室礼道具のご購入はこちらより。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

室礼についてのお問合せ

床の間の室礼をはじめ、飲食店、ホテル、ご自宅のリビングや会社・病院の受付など様々な空間にあった調度品・いけばなのご提案をいたします。ご希望の方は下記のフォームよりお気軽にお問合せ下さい。

※送信が完了すると自動返信で確認メールをお送りしております。

※3営業日以内に返信がない場合は、届いていない場合がありますので、お手数ですが、もう一度入力して送信してください。