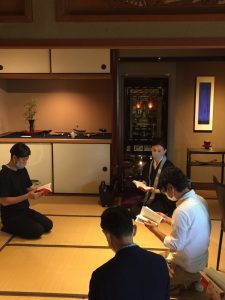

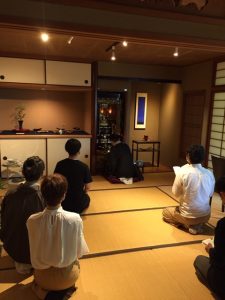

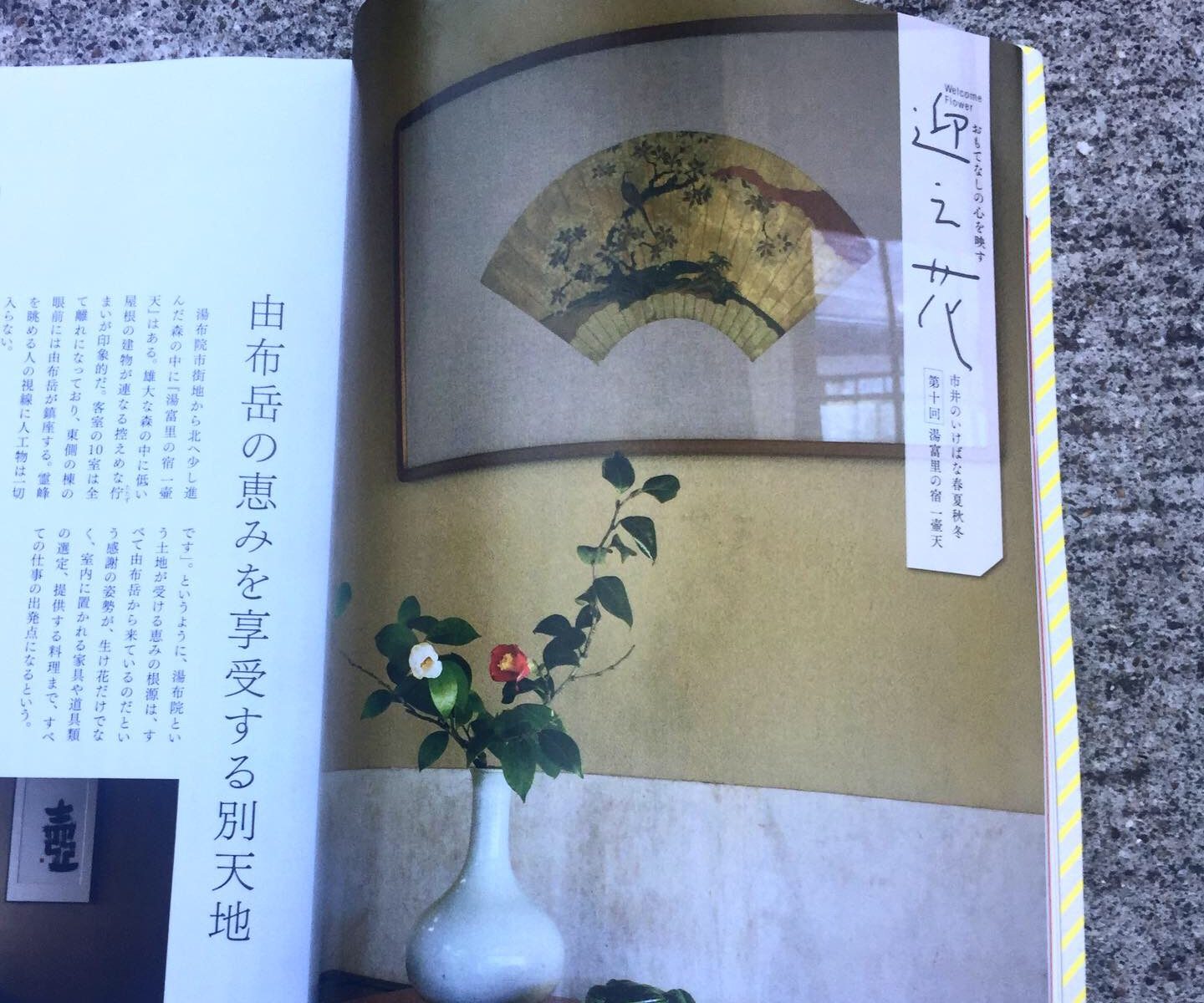

福岡より柴田ゆかり先生をお招きし

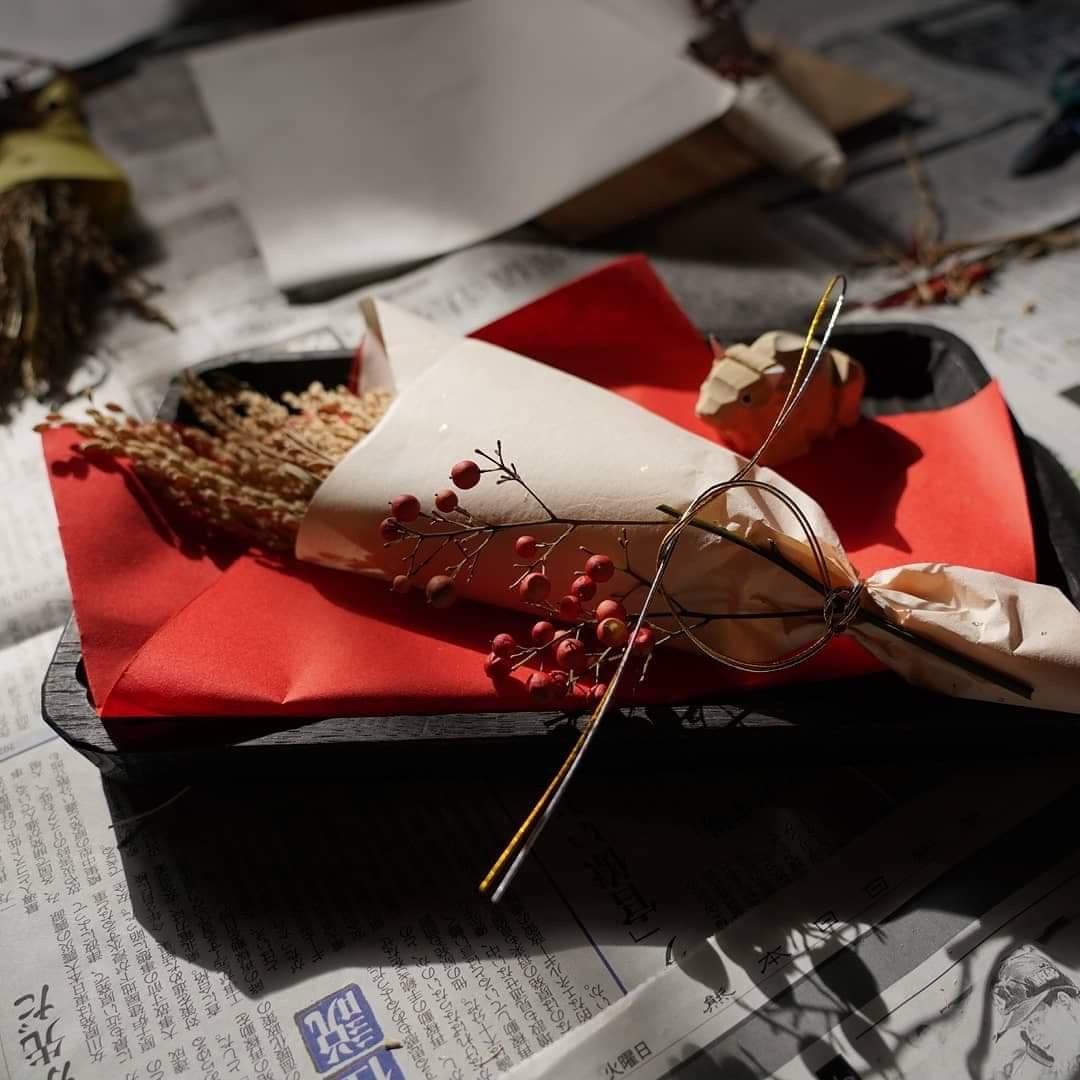

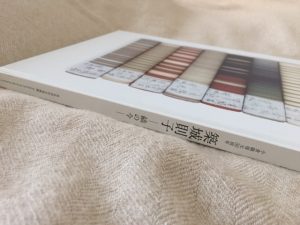

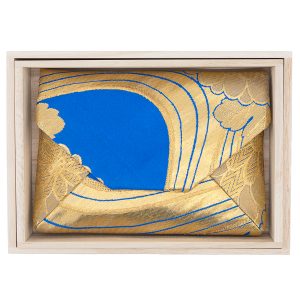

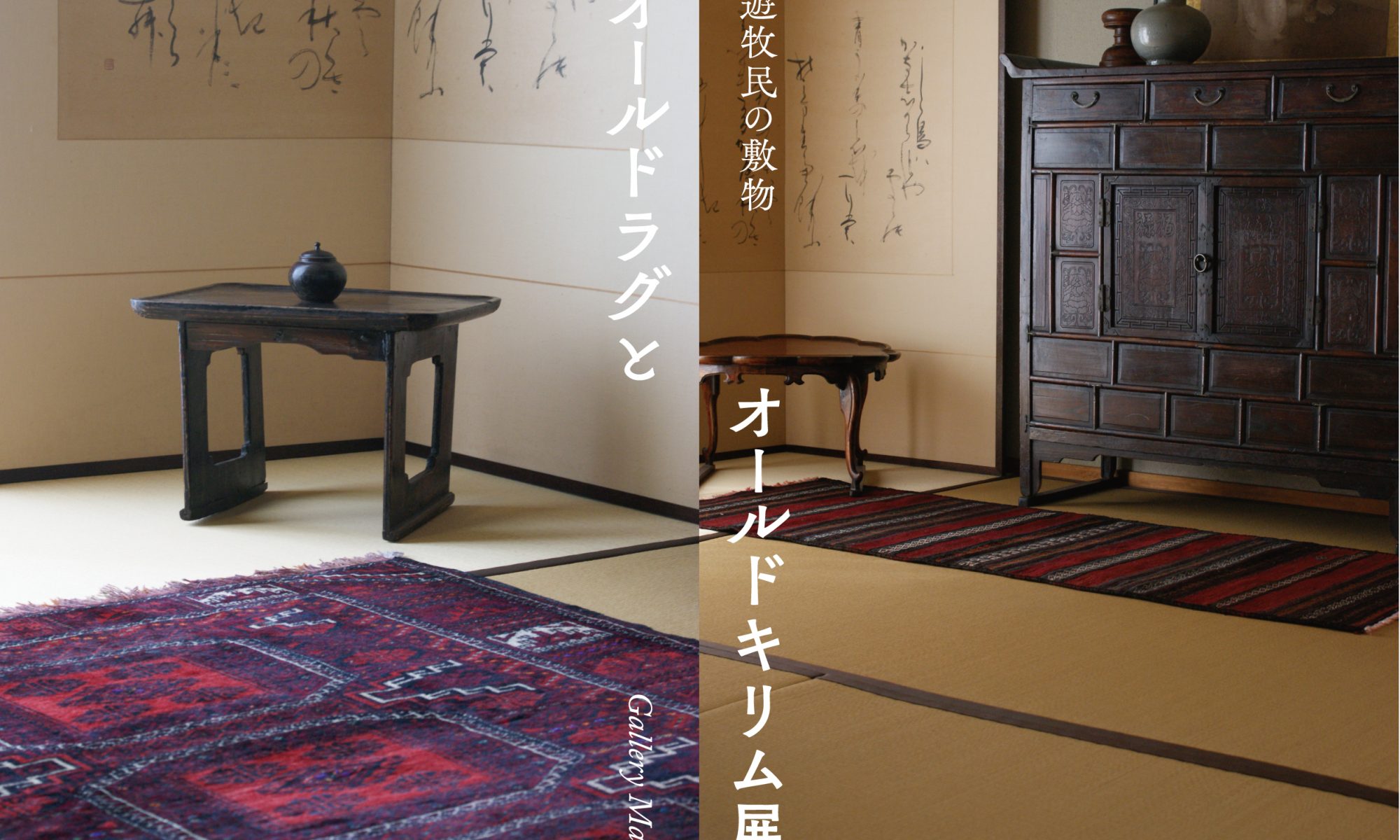

熊本初、室町時代のいけばな「たてはな」教室を開催いたします。

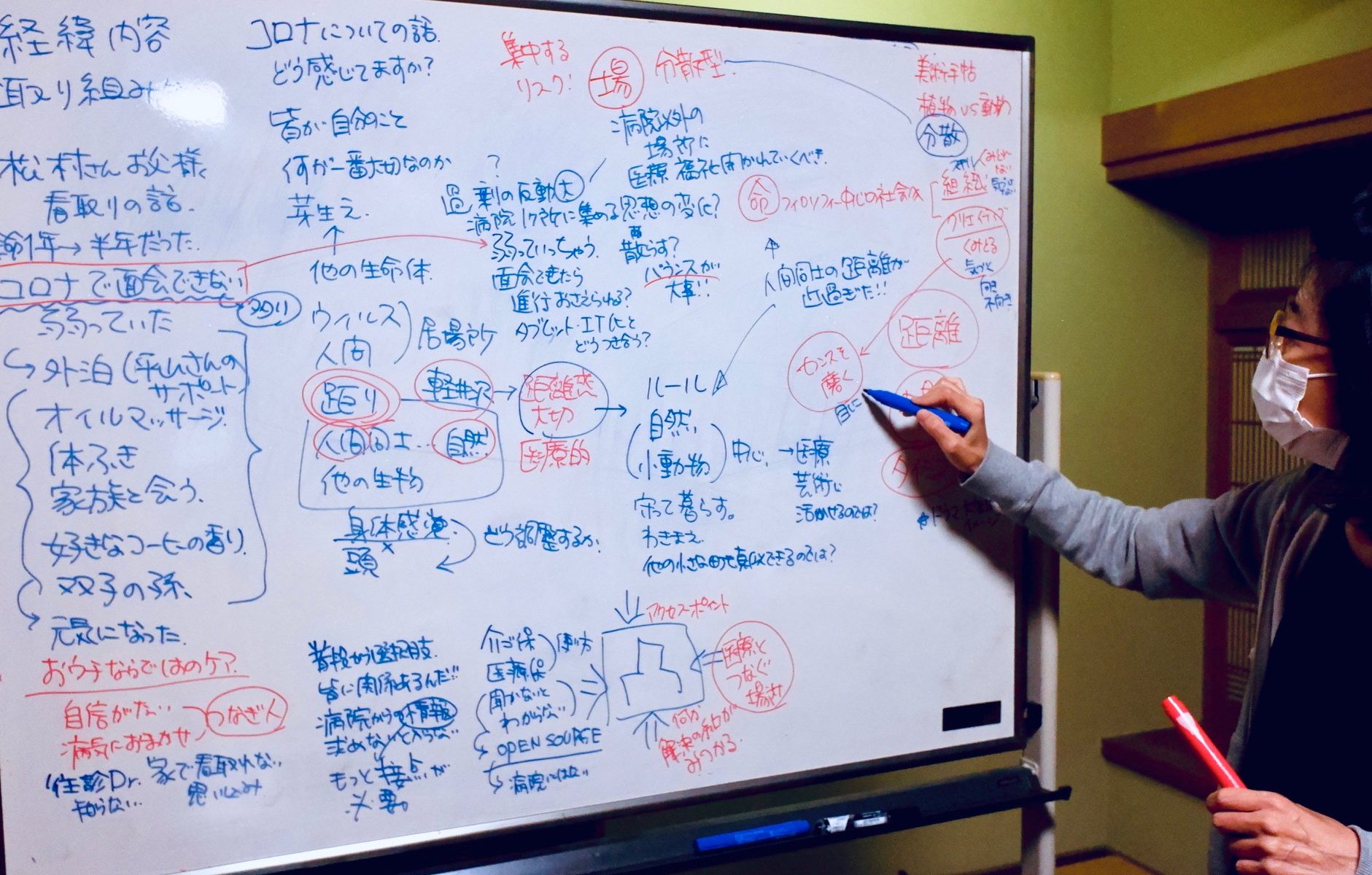

開催にあたり「たてはな」のご説明

日本文化の歴史からなぜ今「たてはな」を学ぶのかをオフィスエムなりにご提案いたします。

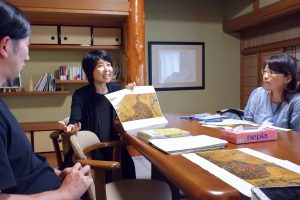

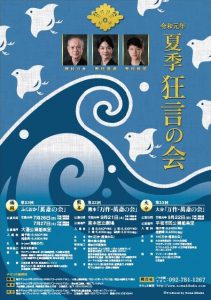

【1】風興の会 / 花人、岡田幸三と原田耕三 について

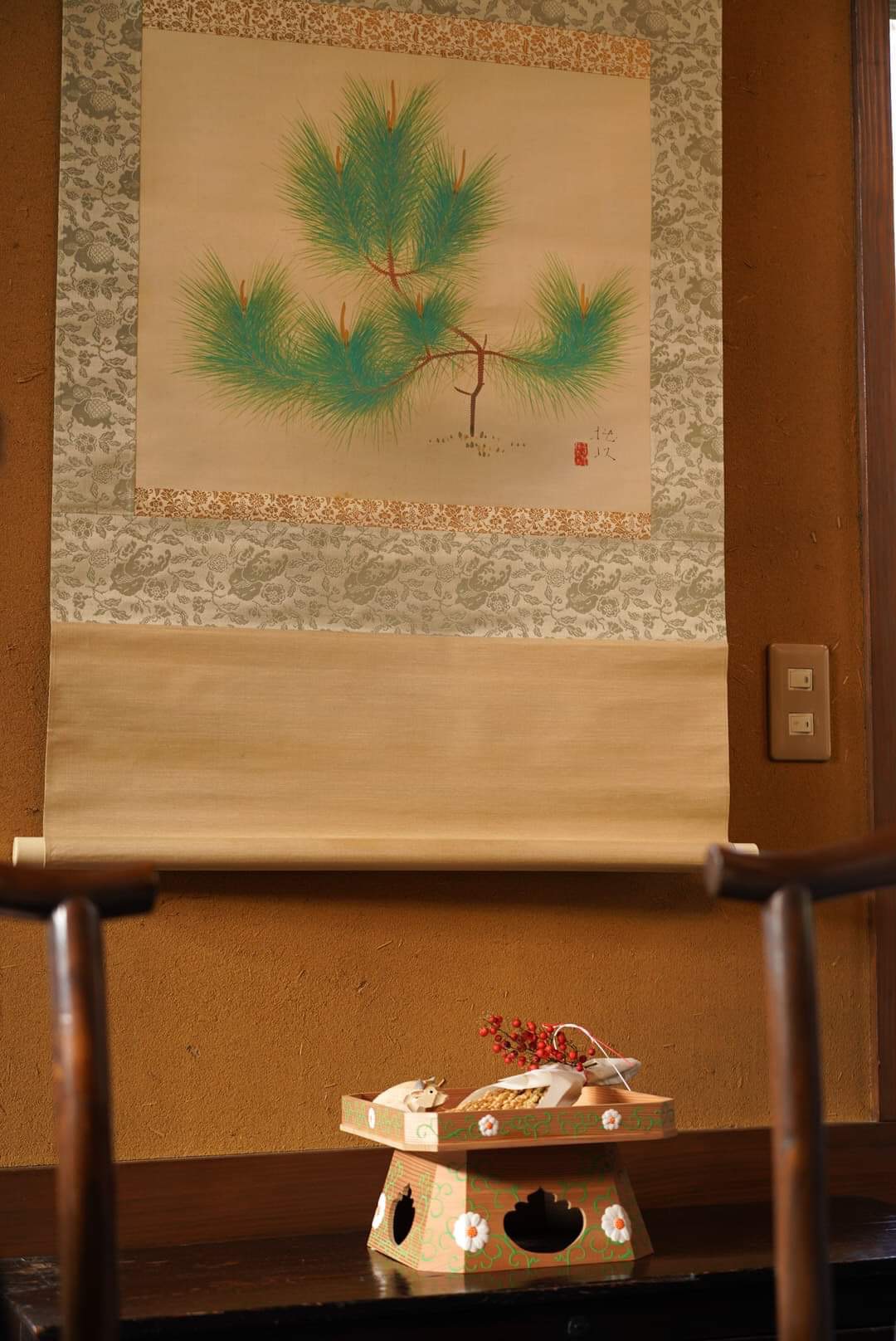

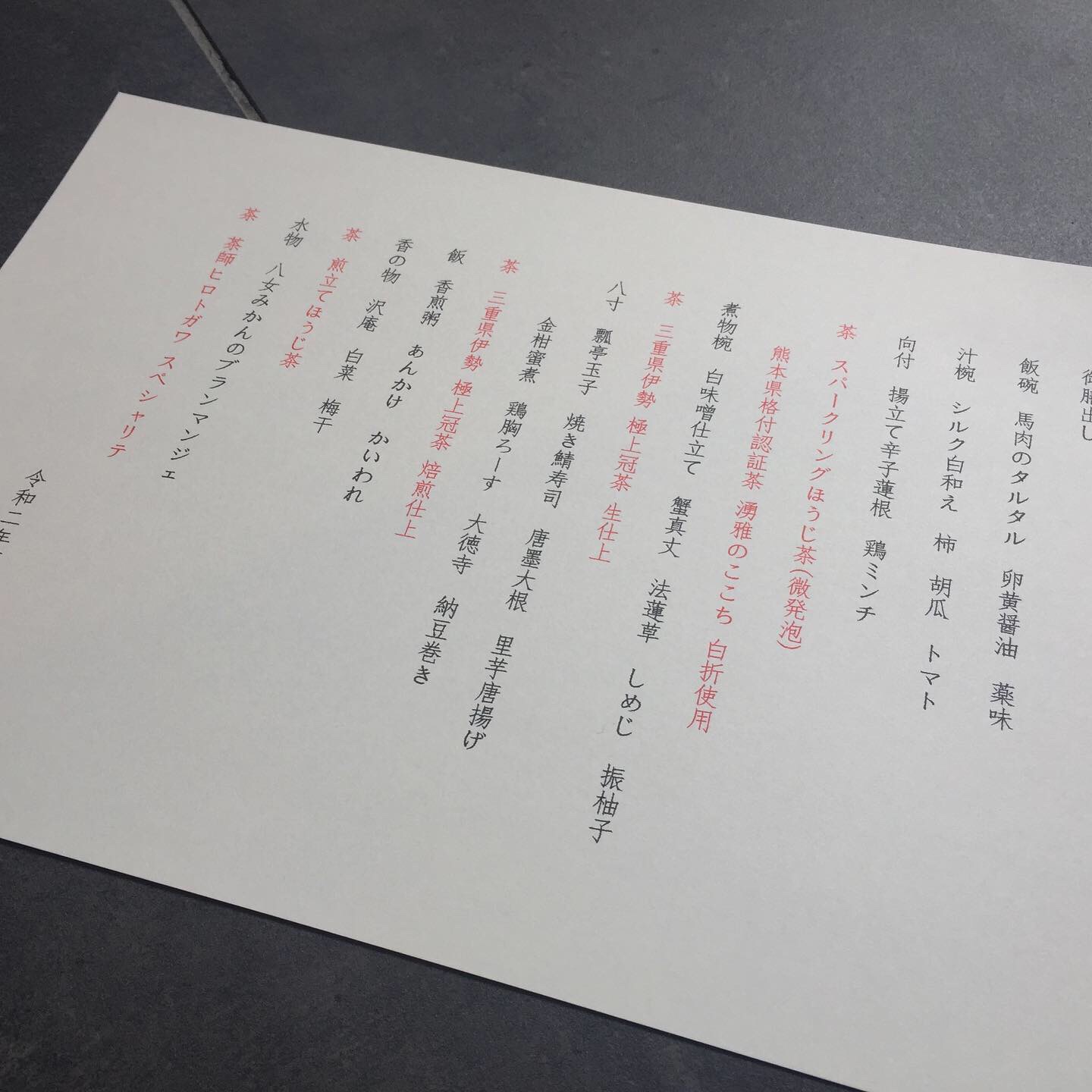

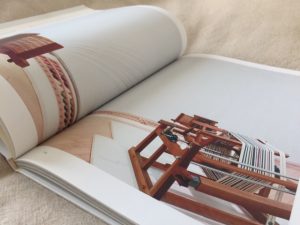

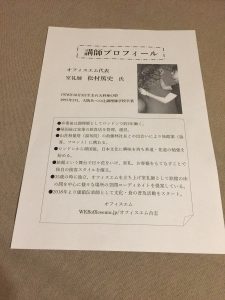

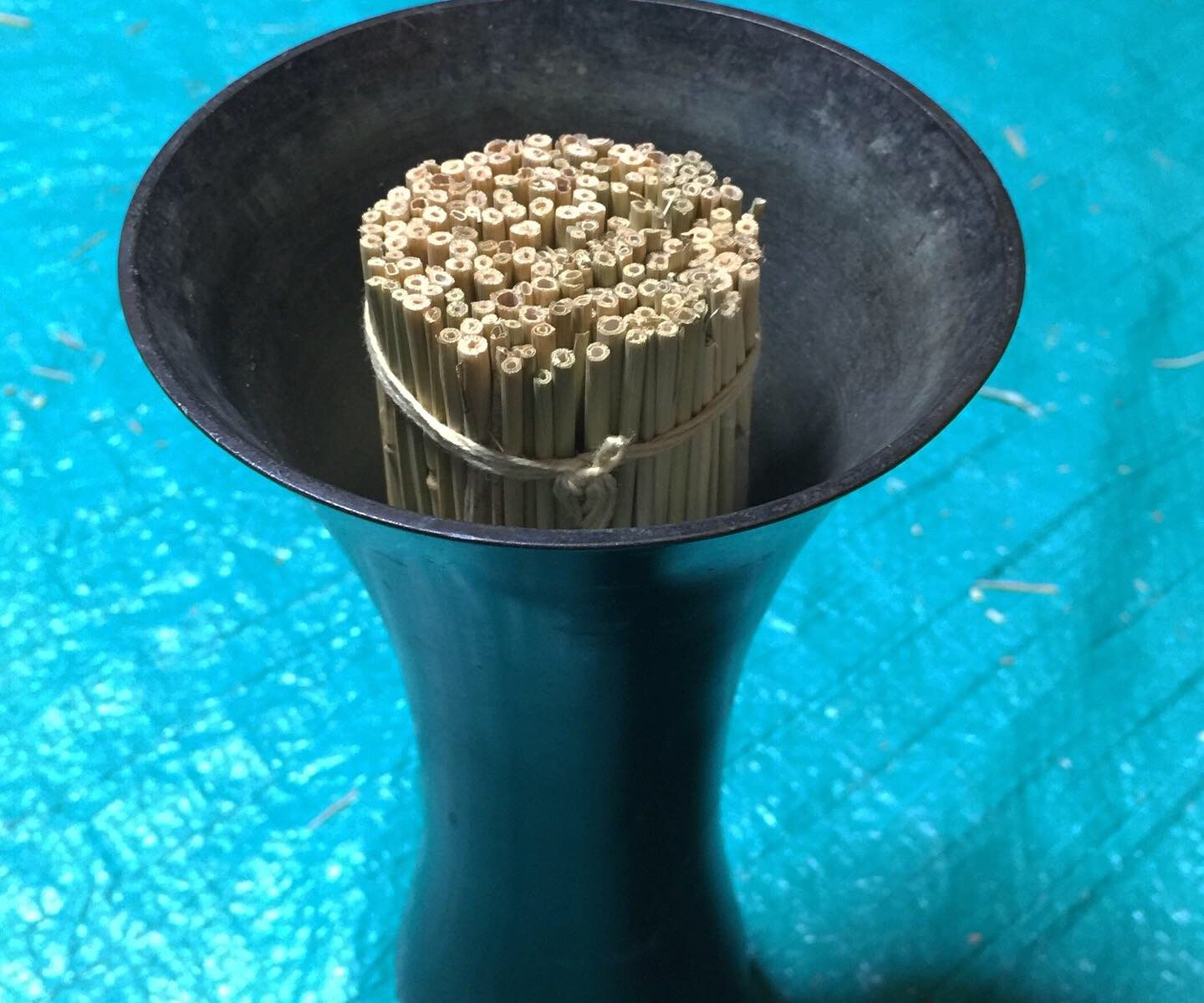

昭和・平成を代表する花人、岡田幸三(2006年没)は池坊花道に入門しました。立花・生花の技法を習得した後、池坊文化研究所研究員、池坊短期大学講師歴任しました。その後は花論・花道史の探求と共に伝統技法の取得に尽力し、「いけばな」の源流ともいうべき花形で、室町時代に仏教から発祥した「たてはな」を現代に蘇らせました。

池坊を中心に多くの秘伝、資料類を精査し公刊。池坊に止まらず、花道全般、また、茶道、香道などの伝統芸能、能楽では立花を通しての活動があり、いけばなの流派を越えて、花の関係者のみならず、アーティストやその道の専門家など、幅広い方々と交流がありました。

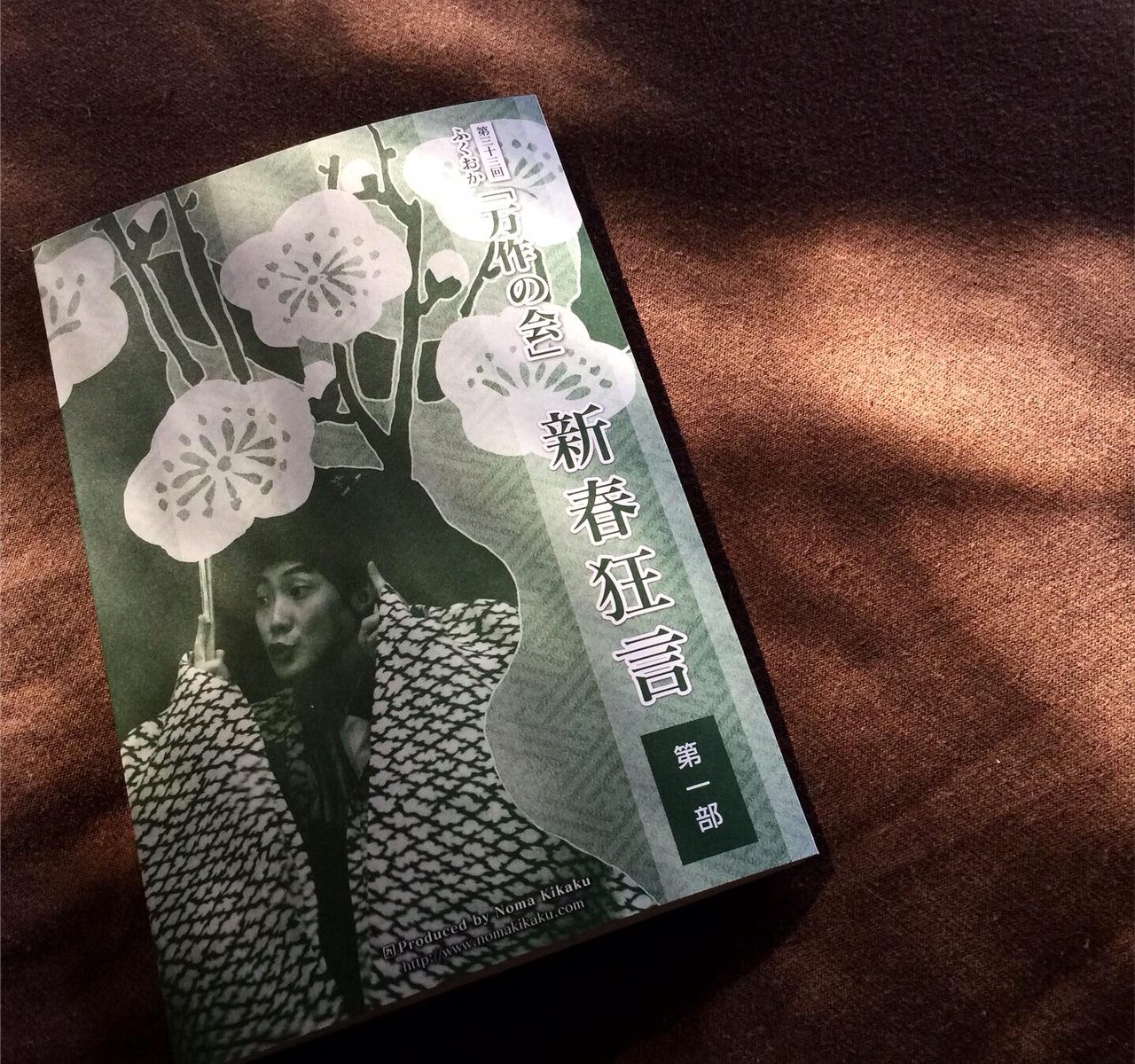

岡田幸三死後、それまで縁のあった同志が集い岡田師の偉業を継承すべく「風興の会」が発足しました。

もう一人の花人、原田耕三(2016年没)は18歳から池坊のいけばなを学び、その後岡田幸三に師事しました。岡田師死後、風興の会にてたて花や立花をはじめとする古典華道の技法と岡田師の精神を継承しました。

そして現在もこの精神を次の世代が引継ぎ

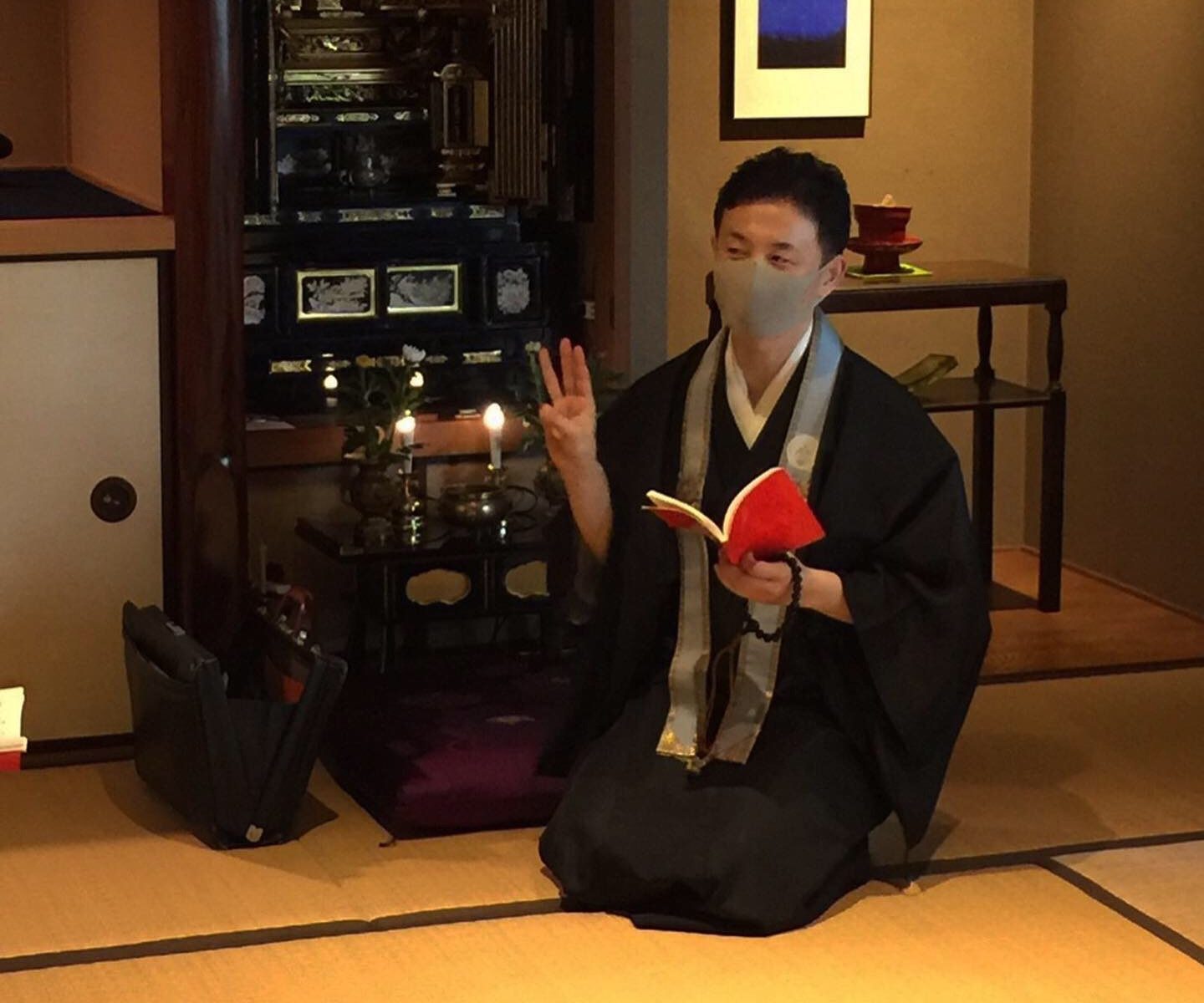

【2】「室町時代」から現代までの日本文化における時代の流れについて

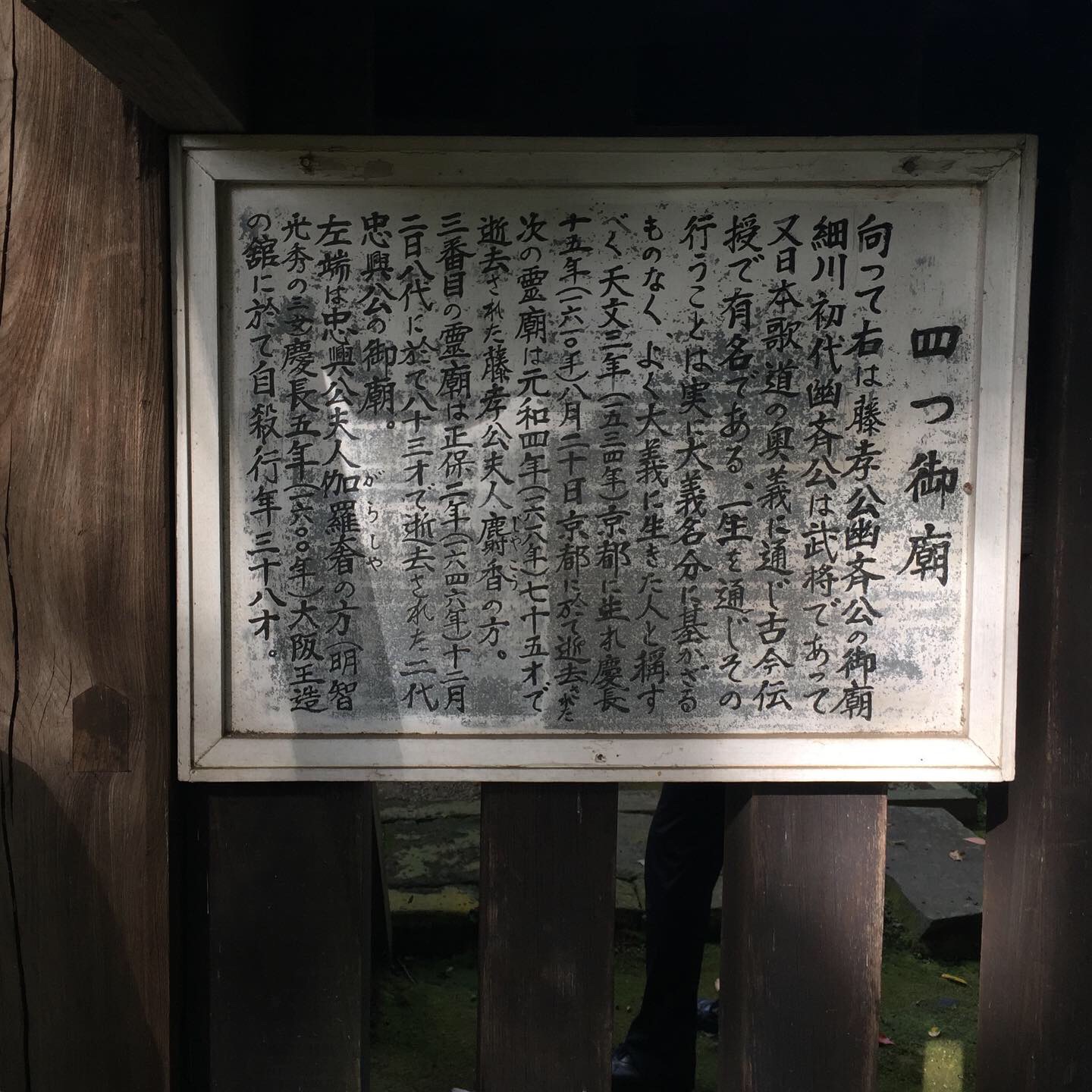

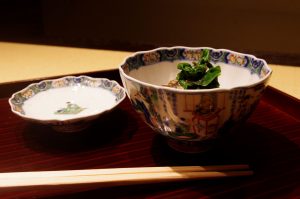

茶道といえば千利休、能楽は観阿弥・世阿弥、いけばなは池坊ですが、これらはすべて室町時代に出現しています。

室町時代は鎌倉幕府がほろび天皇を中心に新しい政治が始まり守護大名が出現しました。その後大名が再び権力を持ち戦国時代に突入してしまいます。1540年代に鹿児島に鉄砲が伝来、キリスト教の布教、平戸や長﨑での南蛮貿易がはじまりました。

尾張の織田信長が室町幕府を滅ぼし勢力を広げますが1582年本能寺の変にて自害、家臣だった豊臣秀吉が後継者となり勢力を広げ朝廷から関白の位を授かり天下を統一しました。このころを安土桃山時代と言い、千利休・観阿弥・世阿弥・池坊は戦乱の世の中で天皇・大名に翻弄されながらこの時代にそれぞれの道を極め大成しました。

江戸時代になり徳川幕府が約250年続き、町人の存在が強くなりました。そこで町人文化が花開き全国に広がり地域独自の文化ができあがりました。

明治時代になり廃藩置県により武士階級が崩壊したことで日本文化の後ろ盾がなくなり大きな変革の時代が訪れます。

開国したことで政治・経済が西洋化し2つの世界大戦後、日本は経済大国へと変貌を遂げるように、日本文化も時代の流れと共に西洋文化を取り入れながら現代にいたっています。

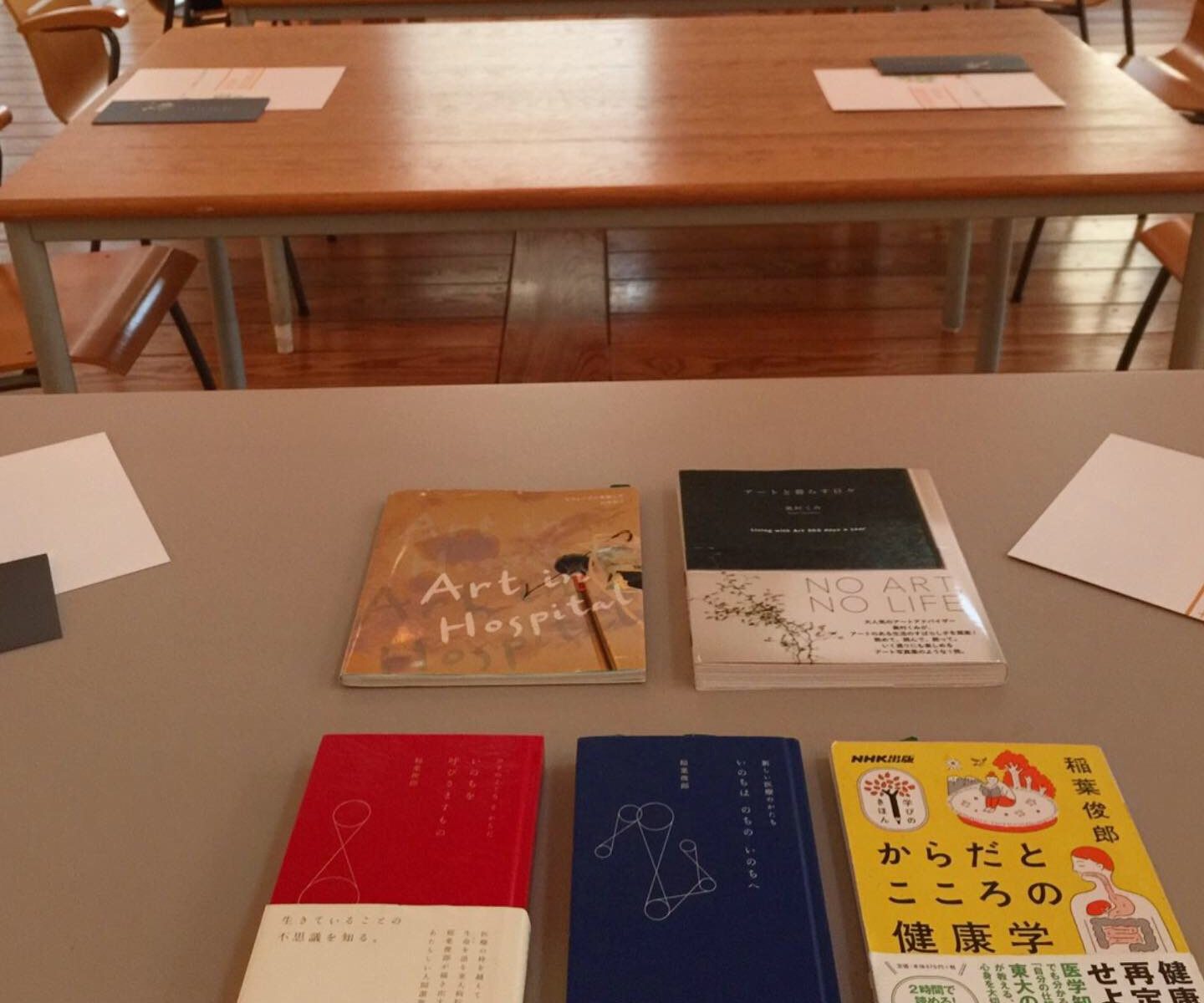

【3】「たてはな」を学ぶ目的

日本文化は室町時代から戦乱の厳しい時代に大名の擁護を受け現在の文化の基盤を大成しました。

明治維新後、後ろ盾がなくなり日本文化は変革の時代があり、西洋文化と共存しながら現在にいたっています。

世界大戦後、日本は経済大国となり欧米化が現在も進んでいます。

このような歴史の流れから現代は国際社会となり自国の文化の価値が見直されています。特に日本文化は長い歴史の中で守り受け継がれたことが国際社会において大きく評価されています。

国際社会において自国の文化は財産です。

日本文化は世界の宝。

国際社会において日本の歴史・文化を学ぶことは国際人として必要なことではないでしょうか?

表題の「たてはな」を学ぶ目的ですが、

東京オリンピックもあり国際的な交流も増えてきました。私達も国際人としての意識を持ち、日本文化について少しでも多くの方がご興味を持って下さることを祈念しましてこのブログを終了いたしいます。

最後までお付き合い下さりありがとうございました。

もしこのブログに共感されましたらご家族やご友人に日本の文化は私達の宝だから大切にしようよ!!とお伝えください。

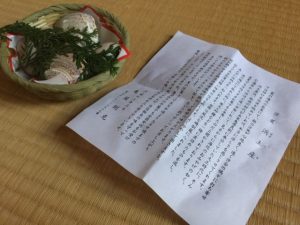

古典花道『たてはな教室』のお申込

https://officeemu.jp/1475

初心者のための『いけはな教室』のお申込

風興の会について

http://www.fukyo-kado.com/