ブログ

熊本の秋のお祭りと言えば、藤崎八幡宮秋季例大祭です。

藤崎八幡宮について

承平5年(935)朱雀天皇による平将門の乱平定の祈願により茶臼山に創建されました。

社地を定めるにあたっては、九州の真中にある肥後の中でも国府のある清らかな所を条件としました。そこで今の熊本城が築城された茶臼山が選ばれたと言われています。

西南戦争の激戦の中で社殿が焼失したため、現在の場所に遷座しましたが、元々鎮座していた場所は「藤崎台」と呼ばれ、例大祭の神幸行列ではお旅所として行列の向かう場所になっています。

熊本の人々の心のよりどころとして、千年以上前から信仰を集めている熊本の総鎮守です。

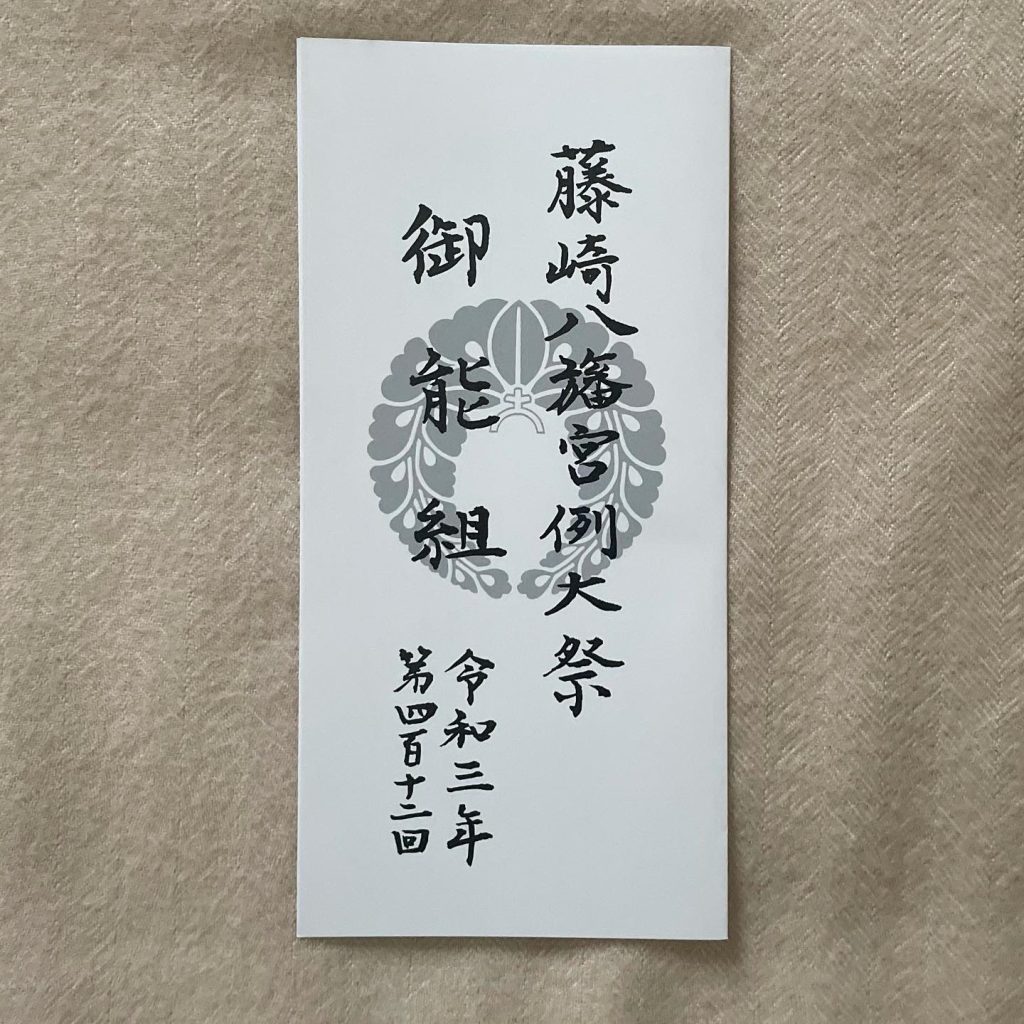

千年以上の歴史をもつ藤崎八旛宮の例大祭は、肥後国の年中行事中、最大の大祭として知られてきました。

9月の第3月曜日(敬老の日)を最終日とする5日間にわたって由緒ある古い伝統をもつ神事や祭祀が昼夜5日間に渡り行なわれます。

地元熊本では通称「馬追い祭り」と呼ばれ、毎年、60団体以上が飾り馬を奉納する。

最終日に神輿にお迎えした神様が外へお出ましになる「御神幸(ごしんこう)」が祭りのクライマックスとなります。御神幸に随兵がお供をして護ることで行列となり、神幸行列、別名「随兵行列」が藤崎台の御旅所までの御道筋を歩んでいきます。

その中で観客の注目を集めるのは、神輿に付き従う「随兵」と「飾り馬」の奉納行列である。飾り馬と、「ドーカイ、ドーカイ」という威勢のよい勢子たちの掛け声と、ラッパなどの鳴り物でにぎやかに行進しながら、熊本市内を練り歩く。

神幸行列が本宮を出発するのは午前6時からで、約12,000名の人と60頭余の馬で構成された行列は市街の目抜き通りへ繰り出し、約4㎞先のお旅所へと向かいます。

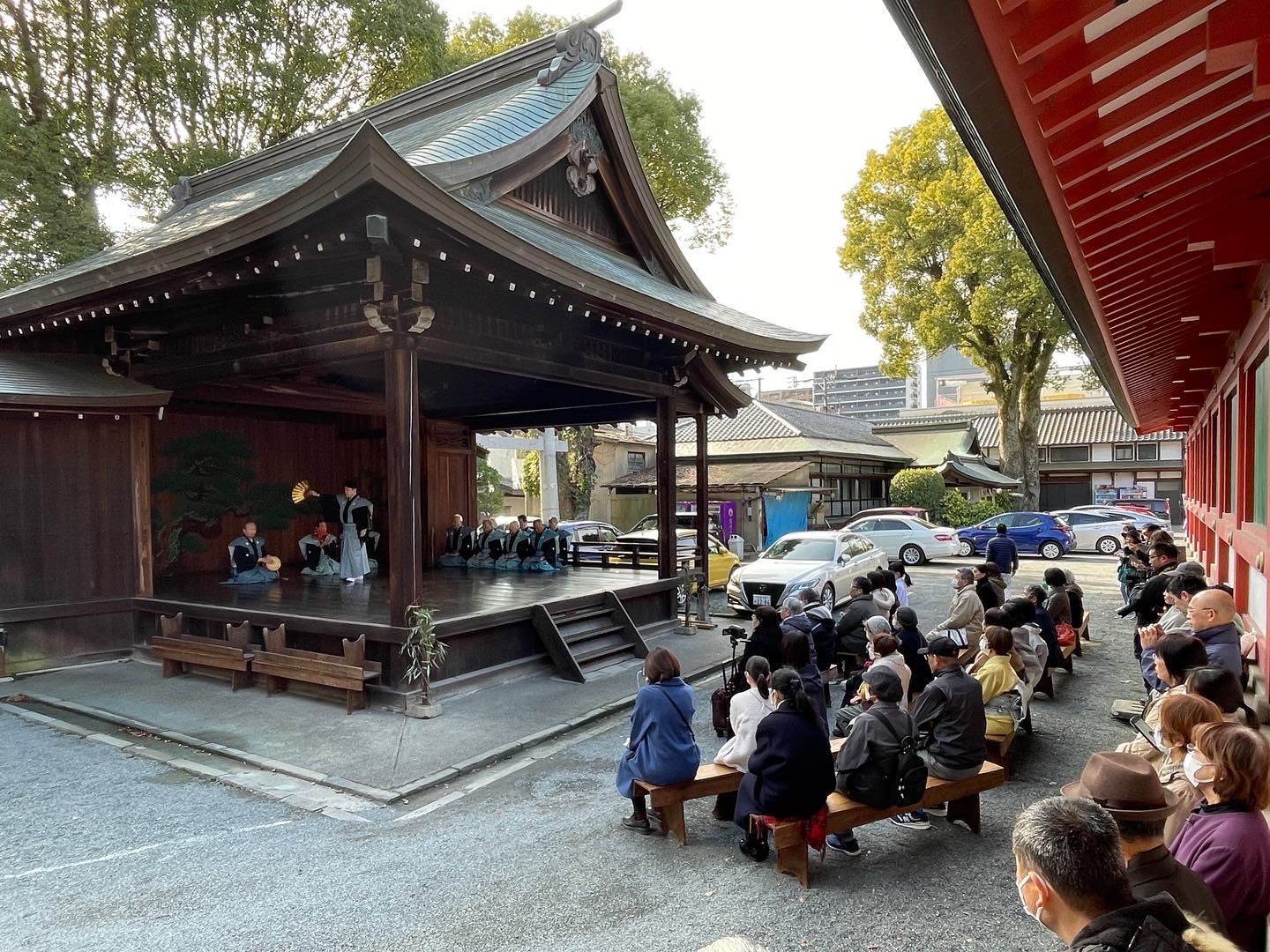

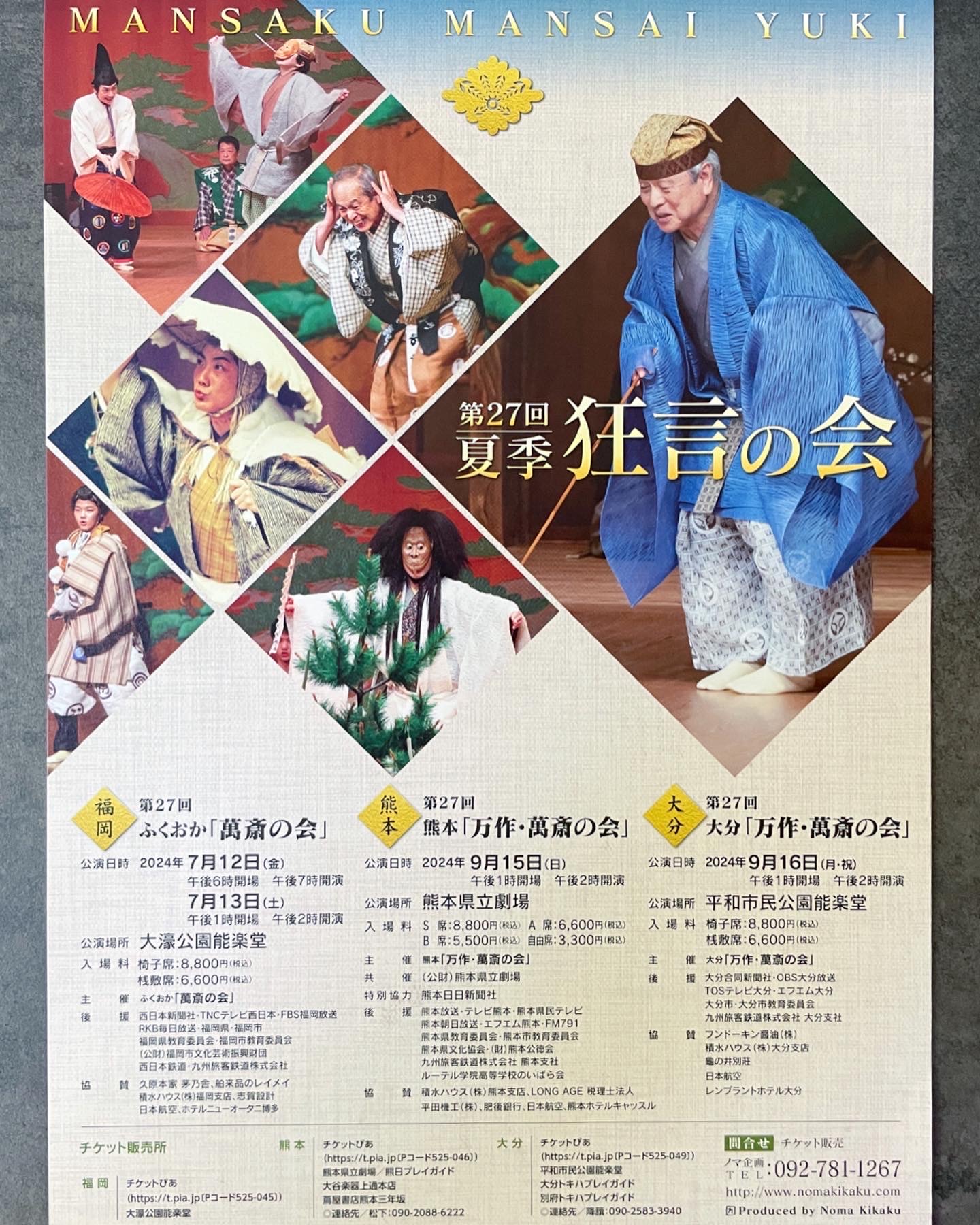

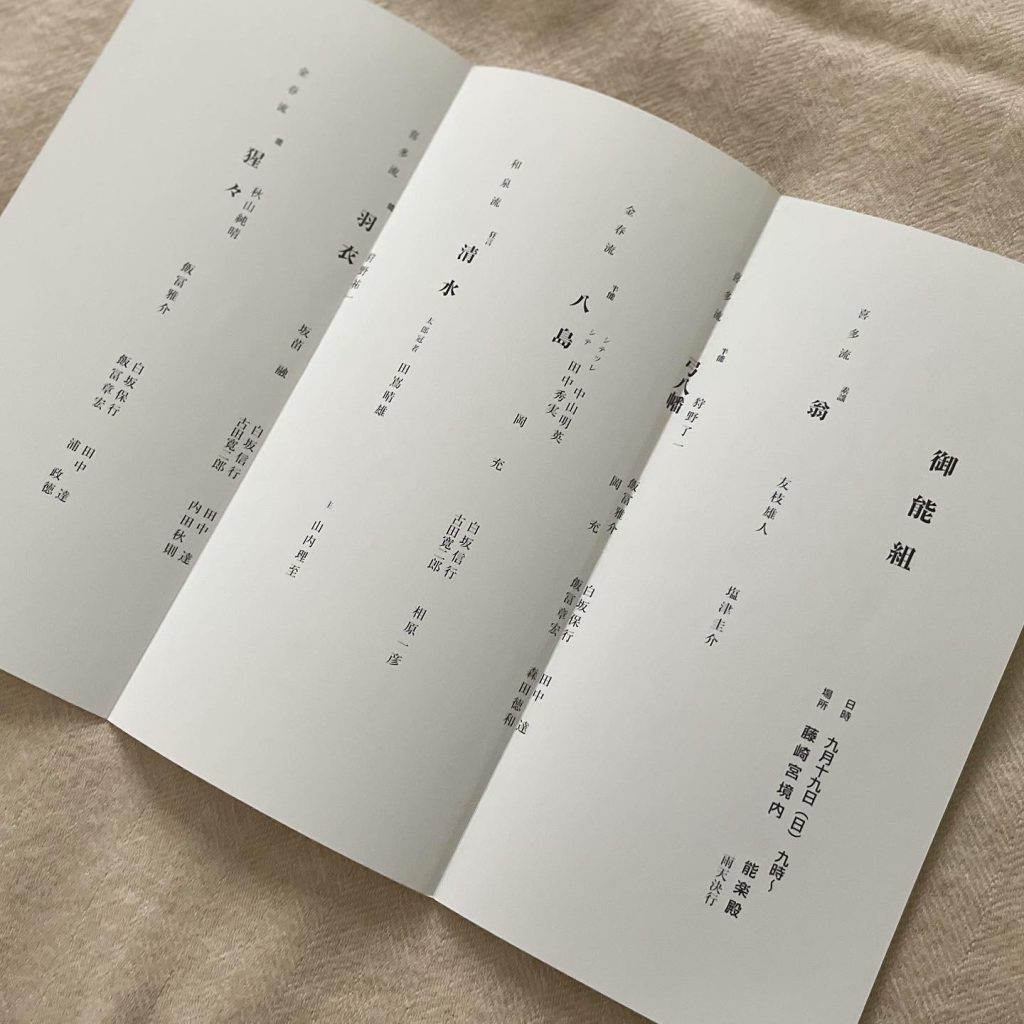

お旅所に到着すると御祭儀が執り行われます。その後に能舞台において400年以上の伝統を持つ能楽が奉納上演され、午後2時半ごろ、本宮へ還る御神幸が始まります。

能の奉納も400回を越し長い歴史があります。

また、藤崎八幡宮例大祭での能奉納では、

能の正式な番組立てである『5番立て』になっており、

神事ながら本格的な能楽を体験することができます。

五番立てについてはこちらをご覧ください。

能舞台の向こう側に神輿が置かれ、そこから神様が能を見られます。

1年の感謝を神様に奉納される能は、人々に福を呼ぶおめでたい芸能です。

神様と一緒に能を見て運気をアップさせるのはいかがでしょうか?

関連イベント・教室

関連ブログ

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート。