ブログ

能は芸能として鑑賞することはもちろん、能の演目を深く掘り下げることで日本の歴史・文化を学ぶ機会ともなります。

このコラムでは毎回1つの演目を掘り下げ日本の歴史・文化について考えていきたいと思います。

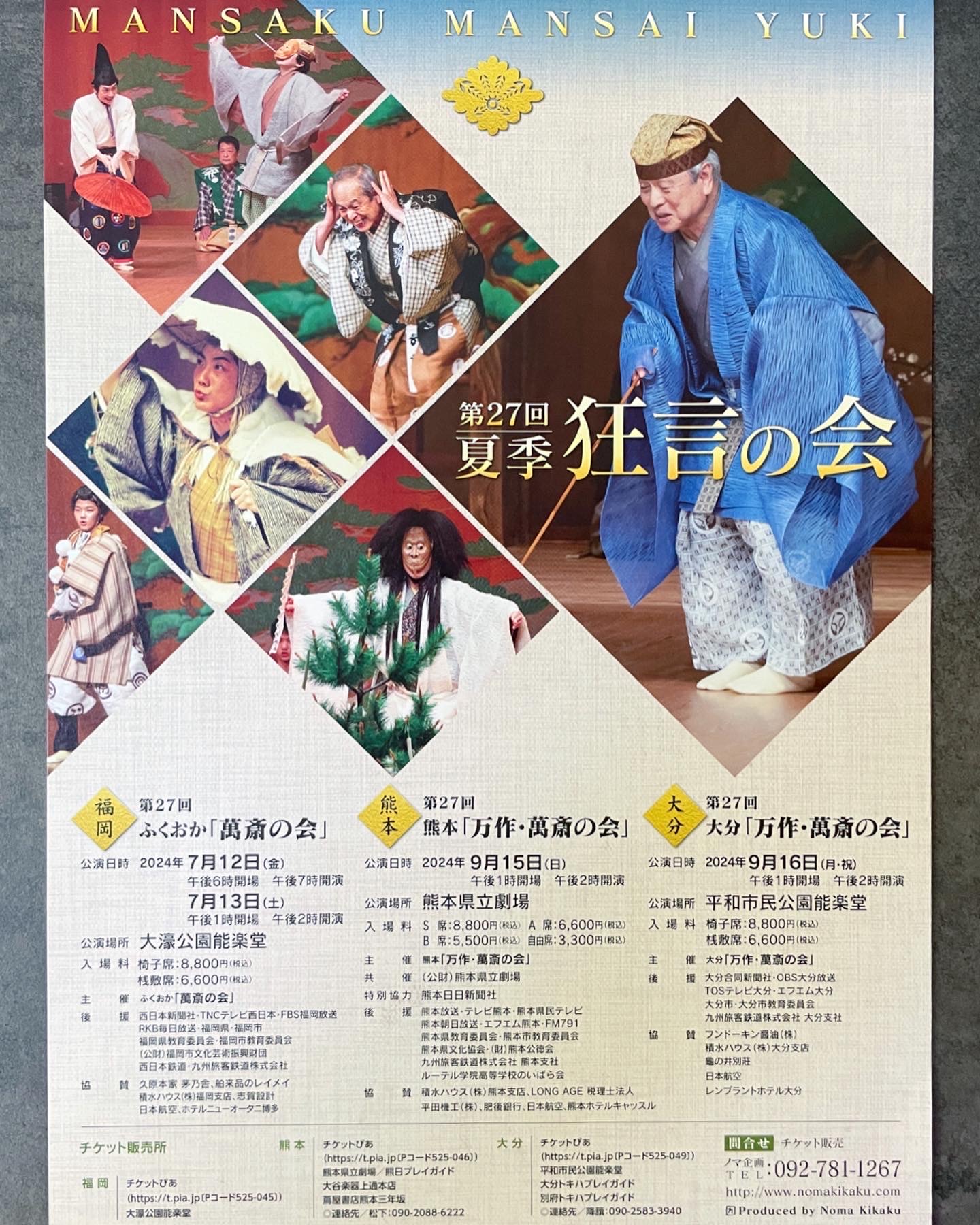

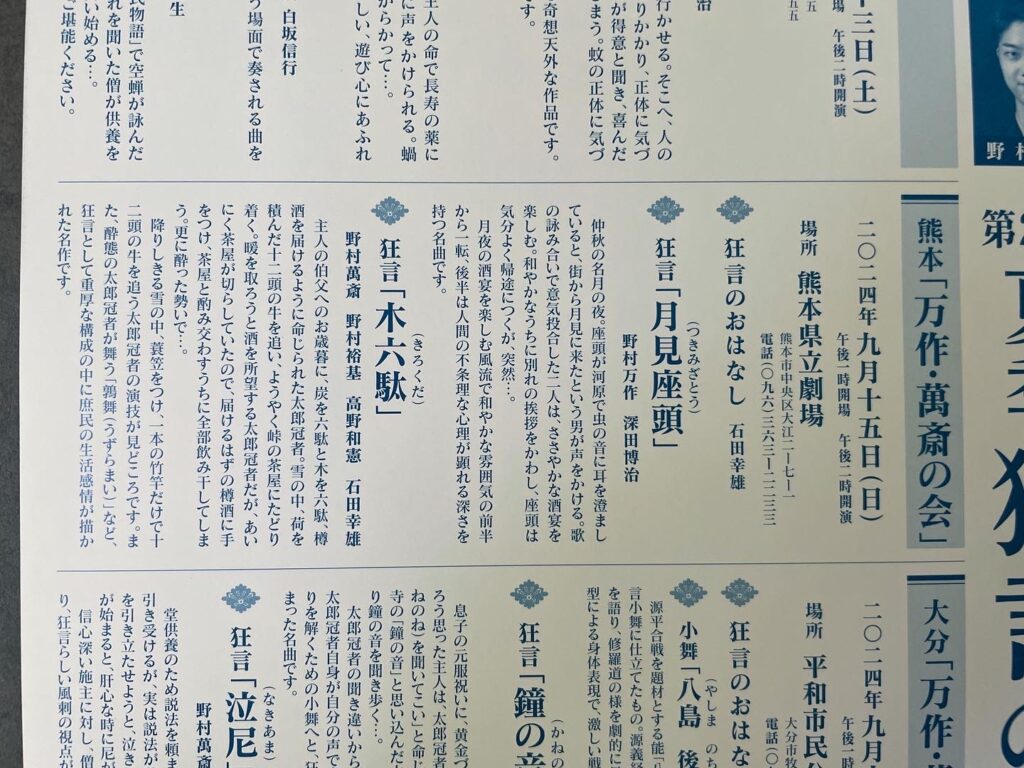

今回は2024年万作・萬斎の会@熊本で公演された『月見座頭』について考えていきます。

あらすじ

中秋の名月の夜、一人の座頭が月を見ることはできなくとも虫の音を楽しもうと言って、野辺に出かけます。すると月見に来た男と出会い、二人は歌を詠みあい意気投合して酒宴となります。謡い舞って良い気分のまま別れますが男は途中で立ち戻り座頭に喧嘩をふっかけ引き倒してしまいます。座頭はさっきの人と違って情のない人もいるものだと言って、独り野辺で泣くのでした。

解釈

この狂言は、前半の和やかな雰囲気から一転して人間心理の不条理さを描くことで観客に様々なことを考えさせ、名曲として高く評価されています。

一人の人間の中に存在する善と悪の二面性。

盲人に対する庶民の複雑な感情や、人間の持つ「恐ろしさと美しさ」を巧まずに描いた作品とも言えます。

現代的な解釈では、一人の人間の中に存在する矛盾や、他者との関係における皮肉な現実を描いた、前衛的な作品とも考えられています。

座頭について

仁明天皇の子である人康親王が失明後、盲人を集めて琵琶や管絃、詩歌などを教え、その発展に貢献しました。人康親王が設立した盲人組織が、江戸時代になると当道座という同業者組合を組織しました。当道座は盲人の職業活動や生活を管理し、盲人としての社会的役割や生活の安定にも影響を与えていました。

最高位の官職「検校」、その下に「別当」「勾当」「座頭」と階級が分かれていました。

鳥山検校(けんぎょう)

2025年放送の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で市原隼人さんが演じた鳥山検校は、盲人達の組織の中でも最高位に就いて高利貸しを営んでいました。

特に悪名高い高利貸しとされ、厳しい取り立てを行うことで、高い財力を築き上げます。しかし、度の越えた借金の取り立てを行っていたことから、最終的には江戸幕府から処罰されました。

座頭

当道座の最下級であった座頭は、江戸時代に入ると盲人の琵琶法師や按摩、鍼医などを指す言葉に変っていきました。

注目ポイント

月見座頭では歌を詠みあい意気投合して酒宴となる場面があります。

そこで詠まれる歌では、男が詠む古歌や謡は名月に関するものですが、座頭はあくまで虫の音に関するものばかりです。

男の古歌

「天の原ふりさけ見れば春日なる 三笠の山に出でし月かも」(安倍仲麻呂)

男の謡

「真如の月の影を。眺め居りて明かさん」(能『三井寺』)

座頭の古歌

「きりぎりす鳴くや霜夜のさむしろに 衣かたしき独りかも寝む」(藤原良経)

座頭の謡

「ただ松虫の独り音に。友待ち詠をなして。舞ひ奏で遊ばん」(能『松虫』)

関連ブログ

関連教室

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート。