ブログ

人間国宝 大倉源次郎講演会(2025年7月18、19日)では、

『能から紐解く熊本の歴史』をテーマに阿蘇神社の神主が登場する『高砂』を切口に熊本の歴史についてお話をしていただく予定です。

今回はこちらの講演会の事前勉強として『高砂』について考察いたします。

高砂(たかさご)

分類 初場面物

作者 世阿弥

題材

「古今集」仮名序「高砂、住の江の松も、相生の様に覚え」より

季節 春(2月)

場面

前場 春の夕暮れの播磨国高砂の浦

後場 同日夜半の摂津国住吉

登場人物

前シテ 住吉の老人

後シテ 住吉明神

ツレ 老人の妻で高砂の姥

ワキ 阿蘇神社の神主友成

ワキツレ 友成の従者

アイ 高砂の浦の男

あらすじ

醍醐(だいご)天皇の御世の延喜年間のこと、九州阿蘇神社の神主友成(ともなり)は、都見物の途中、従者を連れて播磨国(兵庫県)の名所高砂の浦に立ち寄ります。友成が里人を待っているところに、清らかな佇まいをした、一組の老夫婦があらわれました。松の木陰を掃き清める老夫婦に友成は、高砂の松について問いかけます。二人は友成に、この松こそ高砂の松であり、遠い住吉の地にある住の江の松と合わせて「相生(あいおい)の松」と呼ばれている謂われを教えます。そして『万葉集』の昔のように今の延喜帝の治世に和歌の道が栄えていることを、それぞれ高砂、住の江の松にたとえて、賞賛しました。老翁はさらに、和歌が栄えるのは、草木をはじめ万物に歌心がこもるからだと説き、樹齢千年を保つ常緑の松は特にめでたいものであるとして、松の由緒を語ります。やがて老夫婦は、友成に、自分たちは高砂と住吉の「相生の松」の化身であると告げると、住吉での再会を約して夕波に寄せる岸辺で小船に乗り、そのまま風にまかせて、沖へと姿を消して行きました。

残された友成の一行は、老夫婦の後を追って、月の出とともに小舟を出し、高砂の浦から一路、住吉へ向かいます。住吉の岸に着くと、男体の住吉明神が姿を現しました。月下の住吉明神は、神々しく颯爽と舞い、悪魔を払いのけ、君民の長寿を寿ぎ、平安な世を祝福するのでした。

「古今集」仮名序について

古今和歌集とは、905年(延喜5年)に醍醐天皇の命令によって編纂された最初の勅撰和歌集です。

古今和歌集には序文(前書き)が紀貫之によって書かれた「仮名序」と、紀淑望によって書かれた「真名序」の二つがあります。特に「仮名序」は、和歌の本質や成り立ちを「心」と「言葉」の関係で論じた日本初の文学論として高く評価されています。

高砂は古今和歌集仮名序にある「高砂、住の江の松も、相生の様に覚え」という一節を題材に世阿弥が作り出しました。

雄松と雌松の幹が途中で合わさった相生の松。

「国を隔てて住みながらも、夫婦として暮らす老人老女」という人物設定で、老夫婦の睦まじさを称えるとともに、松は神が宿る木とされ常緑なところから長寿のめでたさを表現しています。

高砂は、室町以来現在に至るまで、能の代表的な祝言曲として、広く人々に親しまれてきました。

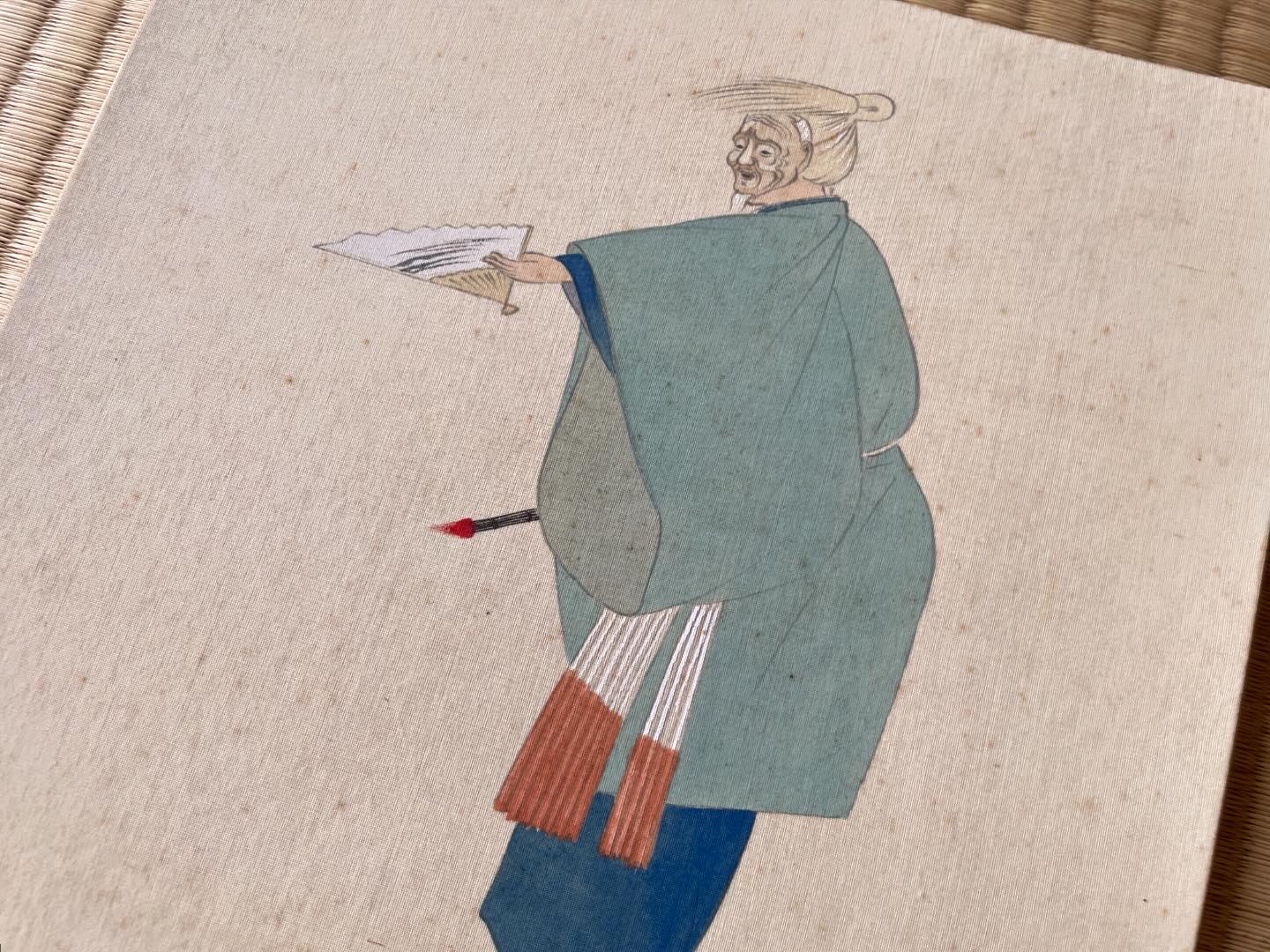

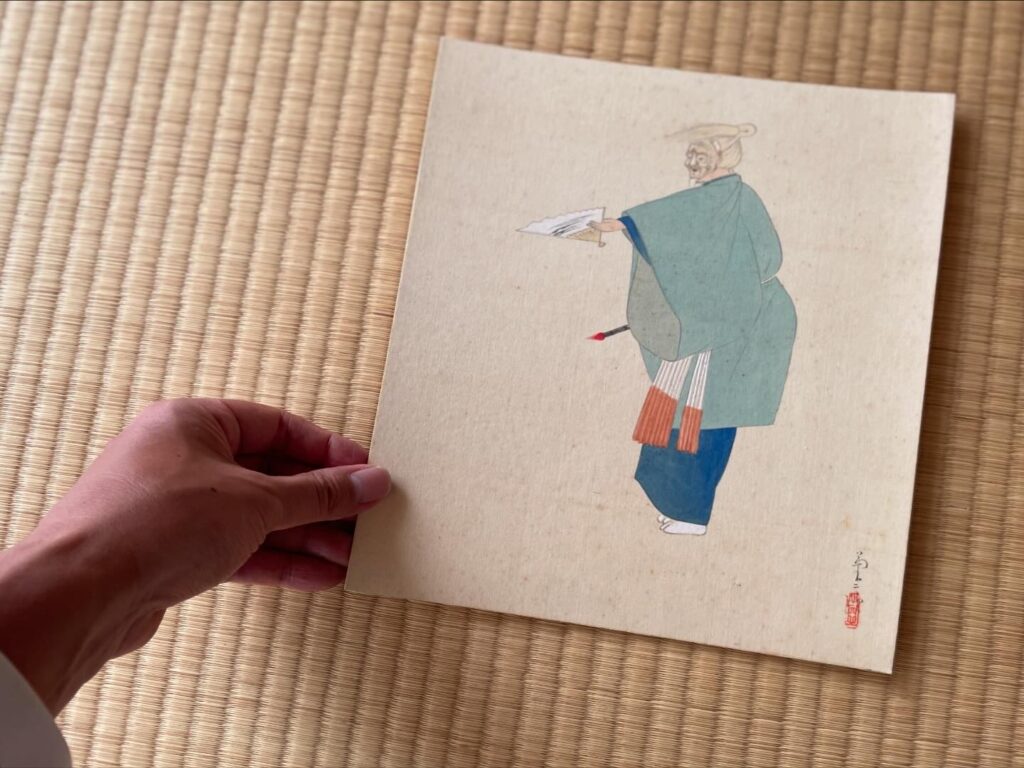

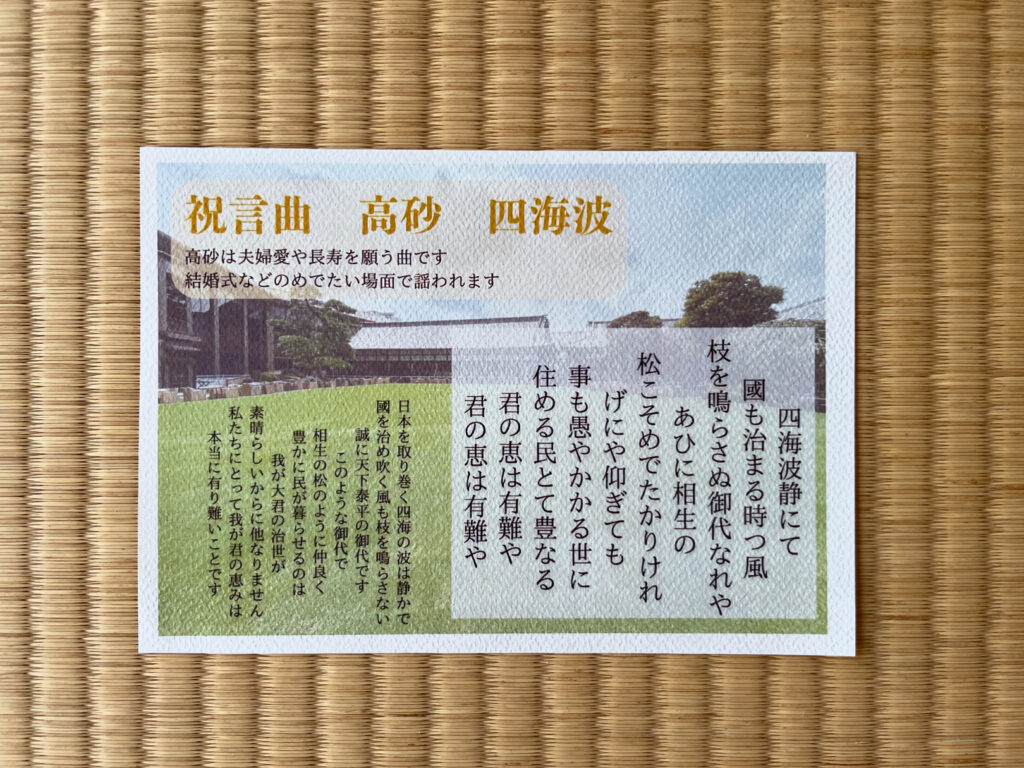

写真のカードは能楽師の方の披露宴に参加した時にテーブルに置かれ全員で謡いました。

昔は、宴席ではお殿様が舞い家来が謡いを楽しんだことを想像できました。

代表的な小謡をご紹介します。

高砂や この浦船に帆を上げて

月もろ共に出汐(いでしお)の

波の淡路の島影や

遠く鳴尾の沖こえて

はや住の江につきにけり

はや住の江につきにけり

↓

訳

播磨国の高砂で、浦に泊めた船の帆を上げる。月と共に満ちる潮、波の淡路の島影を通り、遠ざかる鳴尾(なるお)の沖を過ぎて、早くも住之江に着いた。

波の淡路(なみのあわじ)は、波の泡(あわ)との掛詞(かけことば)になっている。同様に、遠く鳴尾(とおくなるお)は、「遠くなる」と「鳴尾(なるお)」の「なる」が掛かっている。

四海波静かにて

国も治まる時つ風

枝を鳴らさぬ御代(みよ)なれや

あいに相生(あいおい)の

松こそめでたかりけれ

げにや仰ぎても

事もおろかやかかる代に

住める民とて豊かなる

君の恵みぞありがたき

君の恵みぞありがたき

↓

訳

日本を取り巻く四方の海(よものうみ)は静かで、順風のうちに国は治まり、枝葉も揺らさぬ泰平の御代である。共に寄り添う相生の松は素晴らしいものだ。

敬い尽くせぬほど素晴らしい御代に暮らせる私たちにとって、天皇がもたらす豊かな恵みは本当に尊いものだ。

さす腕(カイナ)には悪魔を払ひ

納むる手には寿福を抱き

千秋楽は民を撫で万歳楽には命を延ふ

相生(アイオイ)の松風

颯々の声ぞ楽しむ颯々の声ぞ楽しむ

↓

訳

さしだす腕によっては、悪魔を外へ払い、

引き納める手には、寿福を抱き、「千秋楽(管玄の曲名)」を奏しては民の安全を願い、「万歳楽(舞楽の曲名)」を舞うことによって君の長寿を念ずる。松吹く風は、颯々の音を立て、人々はその颯々の音を楽しむ、音の響きを楽しむのである。

醍醐天皇の時代(平安中期)の熊本について

熊本は肥後国として九州西海道に属していました。

この時期、肥後国は阿蘇氏が阿蘇一帯を支配し阿蘇神社の権威が高まっていました。

阿蘇神社は約2300年以上の歴史を持つ古社で、全国に約450社ある「阿蘇神社」の総本社です。肥後国一之宮として崇敬を集め、阿蘇山の火山信仰と深く結びついています。

醍醐天皇の時代、阿蘇家20代目当主友成が最初の大宮司となり以後世襲するようになり、現在は阿蘇惟邑(あそ・これくに)さんが92代目を務めている。

阿蘇神社には“縁結びの松”として有名な「高砂の松」があり、この松は友成が高砂の松の実を持ち帰ったものと伝わっています。

平清盛が肥後国司となり直轄地としたため肥後国は九州で唯一の大国に格上げされ、平家との関係も深まりました。

五家荘の平家落人伝承

平清経生存説

1185(文治元)年の壇ノ浦の戦いで敗れた平家一族は、平家再興を誓って全国各地に散っていきました。その中のひとりが平清経(たいらのきよつね)(平清盛の孫)と彼の一族でした。一般には、平清経は都落ちして豊前国(ぶぜんのくに)柳浦(現在の大分県宇佐市柳ヶ浦)で入水自殺したとされています。

しかし、五家荘にはまったく別の伝承が残っています。平氏の名を秘して緒方氏を名乗り、最終的に五家荘の白鳥山にたどりついたというのです。

平清経の子孫は緒方家として一帯を支配

またその後、4代目の子孫である緒方紀四郎盛行が椎原に住みつき、椎原を支配、弟の緒方近盛が久連子を、緒方実明が葉木を支配しました。一方、仁田尾・樅木については、太宰府に左遷され、無念の死を遂げた菅原道真の子孫たちが左座(ぞうざ)氏を名乗って治めたと伝えられています。

清経については世阿弥が謡曲「清経」を書き、「平家物語」では京都に残した妻との形見や手紙のやりとりが描かれるなど悲しいエピソードに彩られます。そうした悲劇的な人物像が落人伝承の主人公の一人に仕立てられていったのかもしれません。

摂津の国について

摂津国は現在の大阪府北部と兵庫県南東部にあたります。中世には、遣唐使の寄港地として発展し日明貿易の拠点にもなりました。近世には、大坂城を中心に商業都市として発展しました。

住吉大社

全国にある住吉神社の総本社。

山口県下関市の住吉神社、福岡県福岡市の住吉神社ともに「三大住吉」の1つに数えられる。

平安時代からは禊祓の神・和歌の神としても信仰され朝廷や貴族からの信仰を集めました。

住吉祭りは大阪三大夏祭りの1つで、大阪中をお祓いする「お清め」の意義があり、古くより「おはらい」ともいわれました。

播州高砂について

兵庫県加古川の河口に位置し港町として栄えました。江戸時代には城下町として発展し白砂青松の風光明媚な泊として栄えてきました。、近代以降は臨海部の工場立地により産業都市としても発展しました。

現在は江戸時代から残る町割りが残っていることから、歴史的景観形成地区に指定されています。

高砂神社は、縁結びのパワースポットとして人気があります。

関連イベント・教室

人間国宝 大倉源次郎講演会

能楽協会のサイトで熊本の歴史と能について紹介されている記事がありましたのでご紹介します。

https://www.nohgaku.or.jp/journey/kumamoto_castle

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート