ブログ

室礼とは、

床間を舞台に『掛軸』『花入れ』『花』を組み合わせて季節の移ろいやその日の趣向を表現しお客様をおもてなしすることです。

現在でも、旅館や料亭では床間に季節の室礼が施されお客様をおもてなしされています。

また近年では外国人観光客の増加で日本文化の価値が見直されホテルのロビーでも和の室礼がされるようになりました。

現代の暮らしの空間に床間が無くなってしまい室礼が難しい時代ですが、室礼について深く知っていただき、現代の方にも楽しんでいただける室礼の方法をご提案いたします。

文章 松村篤史

室礼師・オフィスエム代表

1978年10月3日生まれ 天秤座 O型

1997年3月、大阪あべの辻調理師学校卒業

卒業後は調理師としてロンドンで約2年働く

帰国後は家業の飲食店を管理、運営。

山荘無量塔の故藤林社長との出会いにより旅館業(接客、フロント)に携わる。

ロンドンから帰国後、日本文化に興味を持ち茶道・花道の勉強を始める。

旅館という舞台で日々花をいけ、室礼、お客様をもてなすことで独自の接客スタイルを確立。

35歳の時に独立、オフィスエムを立ち上げ室礼師として旅館の床の間を中心に様々な場所の空間コーディネイトを提案している。

2018年より価値伝承師として文化・食の普及活動をスタート

まずはそれぞれの要素について注目していきましょう。

料亭や料茶室など場所によって雰囲気が変わる床間。

オフィスエムサロン 茶道教室にて

料亭松葉

陰影が美しい茶室の床間

仰松軒にて

掛軸について。

掛軸は季節やその日の趣向に合わせて掛けかえます。

春/桃の節句

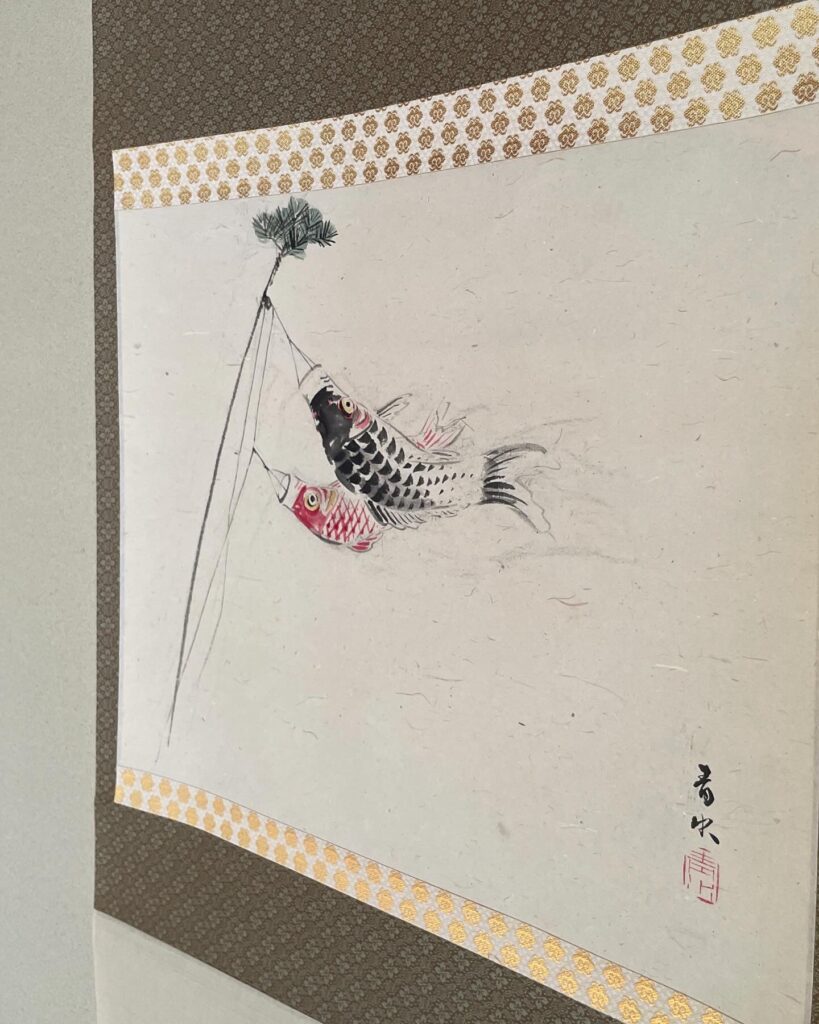

夏/端午の節句

茶席の掛軸

花について

自然の中から美しさを切り取る日本の『いけはな』

季節を演出するための基礎知識

年中行事(祈り、感謝)

年中行事は国土安泰、五穀豊穣、無病息災を神様、ご先祖様に祈り、

人間は自然の生命の一部であり、自然のおかげで生かされているという感謝することです。

そしてその行事から日本文化は育まれ形成されてきました。

五節句とは、、、

五節句の「節」というのは、唐時代の中国の暦法で定められた季節の変わり目のことです。

定められた日に宮中で邪気を祓う宴会が催されるようになり「節句」といわれるようになりました。

一月七日 人日(じんじつ)の節句(七草の節句)

一月七日の朝に春の七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)の入った七草粥を作りその一年の無病息災を願って食べます。

三月三日 上巳(じょうみ)の節句(桃の節句)

誕生した女児を祝福し、健やかな成長を願う、親から子、孫への愛情の節句。

雛人形を飾り、菱餅や桃の花も添えて、ちらし寿司や、白酒などで宴を催します。

五月五日 端午の節句(菖蒲の節句)

誕生した男児を祝福し、健やかな成長を願う、親から子、孫への愛情の節句。

鎧兜や人形を飾り、鯉のぼりを掲揚して、粽や柏餅に菖蒲の花を添えて宴を催します。

七月七日 七夕の節句(笹竹の節句)

日本古来の豊作を祈る祭りに、女性が針仕事などの上達を願う中国伝来の行事などが習合したものと考えられています。

九月九日 重陽の節句(菊の節句)

中国から伝わった重陽節が江戸時代に入り五節句の一つとなり庶民の間にも広まりました。

菊酒を飲み、菊の被綿(きせわた)に溜まった露で体を拭い健康と長寿を願います。

お彼岸

春分の日と秋分の日には、太陽が真東から上り真西へと沈みますが、

それによって彼岸と此岸とが通じやすくなり、

これらの時期に先祖供養をすることでご先祖の冥福を祈るとともに、

自らもいつか迷いのない此岸に到達できるよう願ったのです。

お墓、仏壇にぼた餅、おはぎをお供えする。

お盆(新暦7月15日、旧暦8月15日)

お盆の時期には先祖が浄土から地上に戻ってくると考えられ、

ご先祖様を1年に1回、家にお迎えしともにひと時を過ごして、

ご冥福をお祈りし、先祖の霊を供養する。

床間がない現代の空間では、棚を置いて床間をみたて季節の室礼をご提案しています。

長年室礼をさせていただいている湯富里の宿一壷天(湯布院)の玄関と談話室の室礼をご紹介します。

湯富里の宿一壷天(湯布院)について

正月

玄関には門松と注連縄、中に入るとシンプルな丸い鏡餅と干支の置物を合わせました。

節分

豆まきをイメージして、数種類の豆を入れた升の上に鬼のお多福の置物をのせました。

桃の節句

江戸時代の古いお雛様に金柑の苔玉、お祝とゆうことで獅子を合わせました。

七夕

水揚げをした青竹に短冊をかけ、天の川をイメージし鯉を泳がせました。

お盆

鬼灯苔の苔玉に虫篭で夏の風情を添えました。

重陽の節句

綿で菊を包む『着綿』菊酒をイメージし蓋つきの中国のお椀に水をいれ菊の花びらを浮かべました。

お月見

五節句が終わり収穫の秋

月の神様に新米や秋のお野菜をお供えし、収穫ができたことを感謝をします。

誕生祭

野ばらや紫式部など秋の実物と常緑の木を使った森のアレンジメントとキャンドルを合わせました。

『盆飾り』のご紹介

床間のない現代の生活空間では室礼を楽しむことが難しい時代です。

そこでお盆を床間にみたて

花一輪と季節の小物で気軽に室礼を楽しむ『盆飾り』を室礼師松村が考案いたしました。

はじめての盆飾りセット 17,820円

お盆は阿蘇の小国杉で美しいインテリアを作られているFILさんにオフィスエムのオリジナル商品として作っていただきました。

阿蘇小国杉は木目が詰まって比重が高く、その丈夫さ、使いやすさから建築に適した木材として高く評価されるブランド材です。

FILさんについて

小国杉のお盆 14,300円

室礼師松村お気に入り一道窯さん(熊本県御船町)の一輪挿し。

稲は日本人にとって五穀豊穣、国家安穏の象徴です。

私たちが日々平和に暮らせるお守として稲を室礼ます。

農業体験で収穫し新嘗祭の時にお祓をしていただいた稲を使用しています。

お守ですので秋に新しい稲守りに取り替え、古い稲守りはお正月に神社でお焚き上げしてもらいましょう。

稲守り 1,320円/小 1,650円/中

熊本の木の葉猿は日本を代表する工芸品です。

木の葉猿は素朴な玩具で、悪病・災難除け・子孫繁栄などのお守としても用いられています。

木葉の里は薩摩藩の参勤交代の道中でもあったので、土産品としても江戸時代から国内各地で広く愛されています。

魔除けの室礼セット 19,250円

飯喰い猿 1,540円

馬乗り猿 1,650円

季節を象徴する小物を玄窯さん(熊本県植木町)に作っていただきました。

はじめての盆飾りセットと一緒に季節の室礼をお楽しみください。

鏡餅(正月)

お雛様(桃の節句)

うさぎとお月見団子(中秋の名月)

関連教室

室礼道具はオンラインショップにてご購入いただけます。

https://shop.officeemu.jp/view/category/shitsurai

ギャラリーエム

室礼師松村が選んだ暮らしのうつわ、季節の室礼道具をはじめ

オフィスエムプロダクト商品(SUKI、Black&White、花のうつわ、、、)を

展示販売しています。

室礼についてのお問合せ

床の間の室礼をはじめ、飲食店、ホテル、ご自宅のリビングや会社・病院の受付など様々な空間にあった調度品・いけばなのご提案をいたします。ご希望の方は下記のフォームよりお気軽にお問合せ下さい。

※送信が完了すると自動返信で確認メールをお送りしております。

※3営業日以内に返信がない場合は、届いていない場合がありますので、お手数ですが、もう一度入力して送信してください。